促进深度学习的美术课堂学习活动的评价策略

陈明霞

江苏省苏州市吴江区松陵第一中学 215200

引言

《新课标》将“审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解”作为初中美术教学的核心素养,美术教学需要从注重传统技能训练,转向以核心素养为本的深度学习。具体是指学生在美术学习过程中,超越对技法、形式的浅层模仿和孤立知识点的记忆,通过主动探究、深度思考、批判性分析和创造性实践,深入理解美术背后的文化内涵、情感表达、社会语境与形式逻辑,并能够迁移运用所学进行有意义的美术创作、鉴赏与问题解决,从而发展高阶思维、审美素养、文化理解力和健全人格的一种学习状态与过程。

核心要素在初中美术课堂中的激活路径在哪里?以设计驱动力问题为主导,以创设深度探究为主轴,以评价学习过程为主观,美术课堂教学强调目标、教学、评价的一致,与传统课堂学习评价滞后、单一,难以有效诊断及推进学习者的深层认知发展相比,“教学评一致性”的教学框架下,学习活动重视以真实情境中的知识深度理解与迁移应用,并以评价学生素养发展为目的,评价不再是学习的终点,而是嵌入于学习的全过程,作为促进学生素养发展的“指南针”。笔者结合案例,将美术课堂中学习活动对应的评价策略进行思考,旨在通过评价促进学习探究,实现美术课堂的深度学习,发展学生核心素养。

一、过程性评价与思维可视化结合的策略

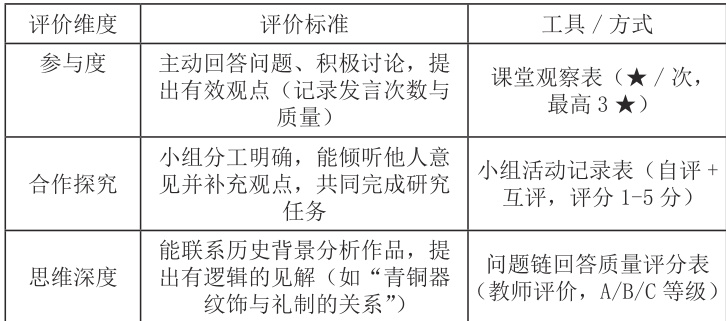

过程性评价指注重学习的过程表现、发展、思维和态度,而不是仅关注学习的结果。思维可视化就是借助各种语言文字图表等工具,在课堂中将学生内在的抽象思维、认知、理解深度等思维路径以可识别的方式“展露”出来,实现学生“显性思维”可视化,其思维被观察、分析和评价的过程,即对学生在课堂学习任务上表现的评价让思维“看得见”。这克服了传统评价中“思维过程的深度不好捕捉”的缺点。在八年级的美术《生活的艺术》单元中,第一课时“中国工艺美术”是赏析工艺美术作品,如何把过程性评价渗透在课堂学习过程中,如何利用评价量表展示学生在学习过程中的思维轨迹,评价如图所示:

上述评价指向思维过程的 3 个阶段,逐步推进。参与度是前提,保证学生能进入思考过程。合作探究着眼于在合作中思考过程的交流( 倾听、补充、相互探究 )。思维的深度指明“联系史实”、“有逻辑的表述”,指向分析、联系、推理等高阶思维,如青铜器纹饰与礼制关系是深度学习的呈现。

工具 / 方式包含了可视化结合。课堂观察表记录发言数量是起点,更重要的是“记录发言质量”,因为教师要在记录中快速捕捉到并记录下学生发言时的核心思维点、个人创见,如记录“学生:饕餮纹狰狞→可能象征神威镇慑力→维护礼制秩序”,这等于是将“思维深度”可视化后记录下来。小组活动记录表采用自评、互评方式,本身也就指向让学生反思与表达自己的思维过程,如“我做啥贡献?我的想法是如何被别人所理解的”,评分数项(1 -5 分)需要围绕“分工”、“倾听”、“补充观点”、“一起完成”等协作中的思维活动。设计引导性问题让自评互评聚焦思维,如“我提出了什么关键观点?”、“哪位组员的观点启发了我?为什么?”、“我们的小组是怎样达成共识,解决分歧的?”等,这些都可以促进学生将协作中自己的思维过程通过文字可视化。问题链回答质量评分表以教师评价为主,这是思维可视化结合过程性评价的重要工具,“问题链”设计至关重要,它要引导学生层层深入地思考,如:这件青铜器纹饰是什么?给你什么感觉?为什么古人要用这样的纹饰?它和当时的制度有什么关系?教师按学生对每一层级问题回答的质量(是否准确?是否建立联系?是否逻辑清晰?是否体现深入理解?)而进行A/B/C 等级评价。因此学生口头或文字上的回答等本身就是思维路径和深度学习的直接可视化。

二、表现性任务评价驱动深度学习的策略

表现性任务学习要求学生通过真实、复杂的实践展示其知识、技能和思维过程,具有答案多元、成果可见的特点。学习任务驱动深度

学习需要学生深度理解知识、批判性分析信息、创造性整合资源。在学习任务中习得的能力更易被识别、提炼、应用于新场景,如其他传

统文化学习、现代设计项目。评价标准也就成为迁移的方向盘,明确提示哪些能力需掌握并复用。以《生活的艺术》单元中第二课时“器物之美”一课为例, 三个学习任备的评价设计如下

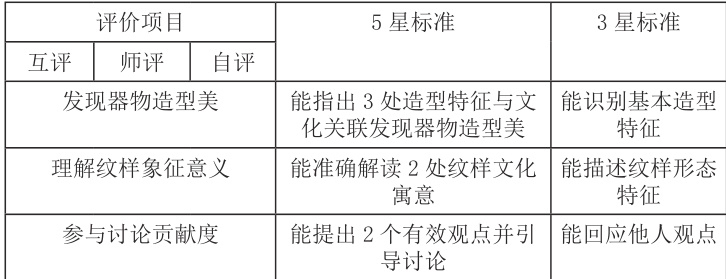

任务1 :传统美学认知评价表

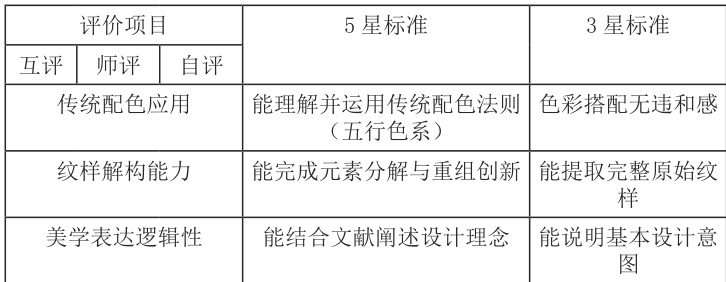

任务2 :中式美学解析评价表

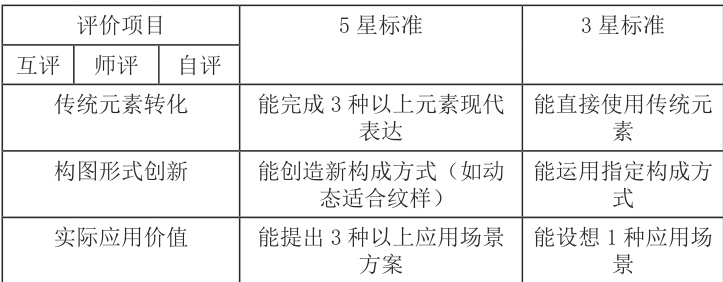

任务3 :设计实践评价表

这一评价贯穿于课堂学习全过程,表现为“任务驱动→深度探究→能力外显→迁移引导”的学习过程。任务 1 以“观察器物”作为驱动,实现深度学习,指向“发现造型美”、“了解纹样寓意”,需学生观察分析(形)→联系文化(意),解决“美在于外”这种偏见,从而

深入理解中国传统文化蕴意(比如蝙蝠= 福)。在评价标准上由不同等级促进知识迁移,如“能指明3 处造型特征与文化关联”(5 ★)“能辨别基本特征”(3 ★ ),“能准确阐释 2 处纹样寓意”(5 ★ )“能描述形态”(3 ★ )”,使学生能通过评价标准理解“形式→文化双重视角分析框架”,可迁移至对建筑、绘画等其他传统艺术的分析。任务 2 通过表现性任务“纹样解构”让学生了解“传统配色使用”,掌握“纹样解构”,学会“美学表述逻辑性”。评价标准强调“理解并创造转化”,如“使用五行法则”→调和色彩→掌握传统配色方法”。在配色方法的运用上可迁移到空间、数字媒体等领域,使其应用能力得到体现。任务 3 以“创新构思”的表现性任务为驱动,要求学生“把传统元素转换为抽象符号”(如青铜器饕餮纹威严感),且“用现代视觉语言表达”(如粗略化线条、几何化重组)。评价标准指向“元素转换”、“构图创新”、“应用价值”,将学生的行动反思引导到设计的社会功能性上。

三、量化评价导向深度文化理解的策略

量化评价是“以评促深”的核心,绝非简单打分,而是通过结构化指标引导学生穿透表象、触及文化本质。文化理解常被误认为“只可意会”,量化评价通过解析文化内涵的认知维度,使抽象的文化理解变得可观察、可测量。量表中的高分标准为学生指明了深度理解的具体路径和方法,避免学习停留在“这个纹样好看”的浅层审美。量化也使学生必须通过语言、文字表达展示其思维过程,让模糊的认知,走向清晰、系统的文化阐释。

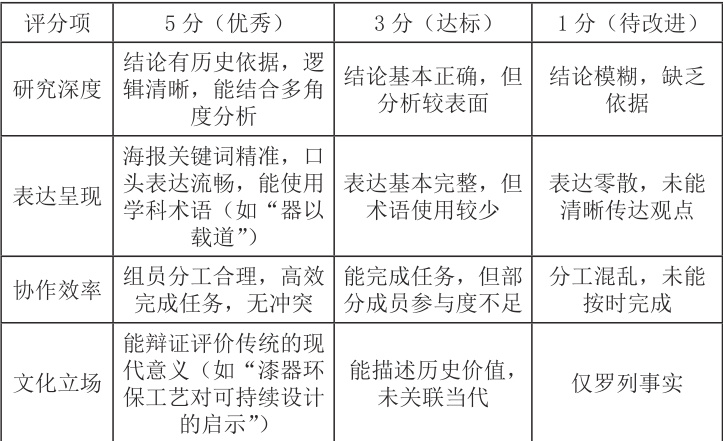

在《生活的艺术》单元中,第一阶段欣赏课例“中国工艺美术”作如下的量化评价设计

此评价表通过四个维度呈现了文化理解的认知 - →表达→协作→思辨的认知规律。“研究深度”的量化要求“多角度分析”直指文化复杂性的核心,3 分“表面分析”和 1 分“缺乏依据”形成清晰梯度。比如学生分析青铜器纹饰,若能从礼制、图腾信仰、铸造技术三角度展开(多角度),就比单纯说“好看”(表面)更能体现深度理解。在“表达呈现”维度中,“学科术语使用”这个内容指向了文化理解的专业性。比如学生能用“器以载道”而非“古人把想法放在器物上”,说明真正内化了传统造物哲学。量化标准迫使学生在表达中主动调用专业词汇,深化概念认知。“协作效率”维度评价看似与文化内涵无关,实则保障了深层讨论的可能,高效协作的小组才有时间争论“漆器纹样是巫术符号还是审美装饰”这类深度问题。“文化立场”维度是通过结合其他学科能否辩证看待传统工艺中的阶级性(如青铜器象征权力但也压迫奴隶),这能推动学生超越表面赞美,真正深度理解文化的复杂性。

通过量化评价表不仅能评估学生“是否理解”,更能告诉他们“如何理解得更深”,这才是量化评价导向深度文化理解的终极意义。跨学科整合评价推动深度学习的策略

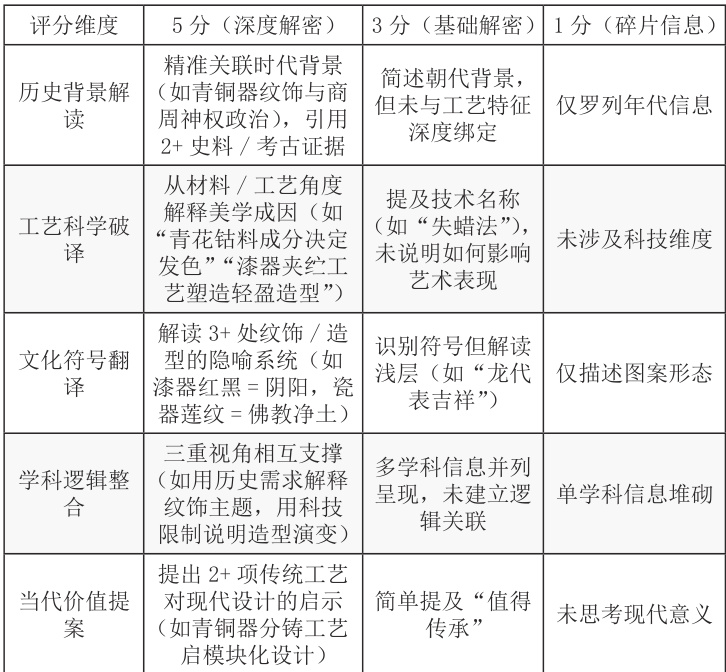

在跨学科学习中设计整合性评价,考察学生运用多学科知识、视角与方法解决艺术问题的能力,可以促进系统性、关联性理解。在《中国工艺美术》这一欣赏课例中,学生探究学习的核心任务是“选择一类器物(陶 / 青铜 / 漆 / 瓷),制作《工艺美术作品解密档案》,阐释其如何承载文明(需融合美术、历史、科技三重视角)”。设计评价标准如下:

整合评价如何推动深度学习呢?以学生自主选择“唐代三彩釉陶器”,达到深度解密要求为例,需要从五个方面进行探究式学习。从历史背景探究,联系丝路贸易和唐代厚葬风俗让三彩骆驼俑的盛行;从技艺科学分析,铅釉流动性形成釉色交融,形成随意洒脱的审美风格;从文化符号看,大量胡人俑出现,体现当时长安城市的国际化;从学科整合来看,因为技术限制,只能烧制低温釉陶器,唐人崇尚绚丽的艺术风格,厚葬习俗下明器的需求让陶器的社会功能凸显;从当代价值可以提出,三彩釉色工艺启发现代建筑琉璃幕墙色彩渐变设计。通过量化评价标准,学生在学习任务中深度学习,能够理解唐三彩不仅是“漂亮的陶俑”,而是技术条件、国际交往、丧葬文化的“物质结晶”,从而建立“科技决定艺术可能性,社会需求决定艺术方向”的认知模型。

总之,基于教学评一致性的学习评价, 过程性可视化评价照亮思维幽径,表现性任务评价驱动知识迁移远航,文化量规评价锚定精神坐标,跨学科评价编织认知之网。这四种策略协同发力,共同指向美术核心素养,达到“深化思维品质、加深文化理解、激发创新活力、助力终身学习”的目的,让学习评价成为学习的“镜像”与“引擎”,以评价之“镜”照见学习深度。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育艺术课程标准(2022 年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 尹少淳. 文化核心素养导向的美术教学[J]. 中国美术教育,2017(3).

[3] 王大根. 美术教学评价[M]. 上海:上海书画出版社,2019.(国内美术评价专著)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)