用故事和图画滋养心灵

林晨

福州市洪山小学 350001

在社会环境日益复杂、学生心理问题渐趋多样的当下,小学生心理健康教育的重要性愈发凸显。据相关研究显示,约 15%-20%的小学生存在不同程度的心理困扰,涵盖焦虑、孤独、自我认同感不足等方面。小学生正处于身心发展的关键时期,心理状态极易受外界因素影响,如学业压力、家庭结构变化、社交关系等。传统心理健康教育方式常因缺乏趣味性与针对性,难以充分吸引学生参与,致使教育效果大打折扣。而绘本,作为集生动故事与精美图画于一体的儿童读物,天然契合小学生以形象思维为主的认知特点,其丰富的情感内涵与正向价值观,为心理健康教育提供了全新视角与有效载体。国内外在绘本应用及心理健康教育领域虽有探索,但将绘本系统融入小学心理健康课程的研究仍存在不足,尤其在课程框架构建与长效实施机制方面有待完善。基于此,本研究深入剖析小学生心理发展需求,致力于构建以故事和图画为核心的心理健康课程体系,探索其科学有效的实施路径,以期填补相关领域空白,为小学心理健康教育注入新活力,助力学生心灵的健康成长。

一、绘本心理健康课程的框架设计

(一)核心理念与设计逻辑

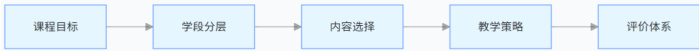

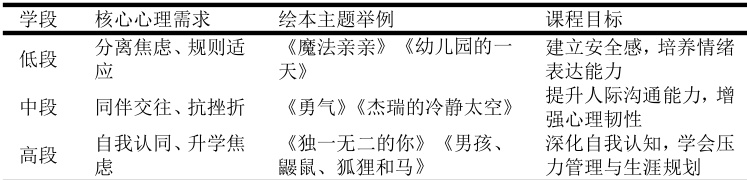

本课程秉持儿童中心论与多元智能理论两大核心理念,全方位契合小学生心理发展需求。以儿童为中心,精准锚定各学段学生心理发展的关键节点,低学段聚焦于分离焦虑缓解与安全感构建,中高学段侧重自我认同、压力应对等能力培养,确保课程内容直击学生成长困惑,真正满足其内心诉求。在多元智能理论的指引下,充分发挥绘本故事性与图画直观性优势,借助故事解构激发学生语言智能,引导其表达内心想法与情感;通过色彩、画面细节观察,激活空间智能,增强学生对情绪、情境的感知力。从设计逻辑看,构建起涵盖课程目标、学段分层、内容选择、教学策略与评价体系的完整框架。先依据小学生身心发展特点与心理教育目标,确定如提升情绪管理、人际沟通能力等课程目标;继而依据不同学段核心心理需求,划分低、中、高学段并匹配《魔法亲亲》《勇气》《独一无二的你》等适宜绘本主题;围绕选定绘本,运用“三维互动”教学策略,从视觉沉浸、故事解构、实践延伸多维度激发学生参与热情;同时,搭建以亲子共读工具箱、家校共育活动为支撑的家校协同机制,拓展教育场域;最后,建立起融合学生自评、家长评价、教师观察的多元化评价体系,动态监测学生心灵成长轨迹,各环节紧密相连、环环相扣,共同为小学生心理健康成长筑牢根基。

图 1 框架模型

(二)学段分层与内容体系

(三)资源开发原则

为确保小学生心理健康课程的优质开展,资源开发遵循三大原则。一是科学性,严格把关绘本选取,联合心理学专家、一线教师组成审核团队,依据《中小学心理健康教育指导纲要》,对绘本内容进行多轮筛查,确保其传递的心理知识准确无误,如《我的情绪小怪兽》以直观色彩对应不同情绪,精准助力低学段学生认知情绪。二是针对性,紧扣不同学段学生心理特征,为低段学生挑选如《魔法亲亲》这类缓解分离焦虑、建立安全感的绘本;为高段学生匹配《男孩、鼹鼠、狐狸和马》这类促进自我认同、思考人生意义的绘本,同时结合学生地域文化背景与学校特色,挖掘本土绘本资源,增强学生情感共鸣。三是趣味性,注重绘本形式创新,融入互动元素,开发可折叠、立体式绘本,如《好饿的毛毛虫》立体书,让学生在动手操作中感受故事魅力;还可结合现代技术,制作AR 互动绘本,让故事角色“活”起来,激发学生主动探索心理知识的热情,使课程资源真正贴合小学生心理需求与认知特点,助力心灵滋养。

二、绘本心理健康课程的实施路径

(一)课堂教学策略:“三维互动”模

“三维互动”模式以视觉沉浸、故事解构、实践延伸为核心,全面激发学生参与热情,提升心理健康课程实效。视觉沉浸层面,教师借助色彩心理学原理,引导学生剖析绘本色彩运用,如《我的情绪小怪兽》中,用黄色代表快乐、蓝色代表忧伤,让学生直观感受色彩与情绪关联,增强情绪感知能力;同时开展画面留白创作,鼓励学生为绘本空白处补画情节,像为《猜猜我有多爱你》添绘亲子互动场景,锻炼想象力与情感表达。故事解构环节,组织情节重构活动,以《三只小猪》为例,让学生改写结局,如三只小猪合力建造高科技房屋抵御大灰狼,培养创新思维与解决问题能力;通过角色扮演,演绎《大卫不可以》中大卫与妈妈的冲突场景,促使学生换位思考,理解规则与亲情。实践延伸中,开展艺术创作,指导学生绘制“我的一周情绪绘本”,用图画记录情绪起伏并分享应对经验;推进跨学科融合,与语文课结合,让学生为绘本编写诗歌;与美术课联动,开展绘本插画创作比赛,将心理认知转化为多元实践成果,全方位滋养学生心灵。

(二)家校协同机制

构建家校协同机制是小学生心理健康课程得以全面、深入实施的关键环节。学校作为专业引领者,精心打造亲子共读工具箱,分龄推荐贴合学生心理发展的绘本,低龄段有《猜猜我有多爱你》,助力亲子情感连接,培养孩子安全感;高龄段的《夏洛的网》,则引导学生感悟友情与生命意义,深化情感认知。同时,为家长提供互动指南,借助“三步提问法”,启发家长引导孩子思考绘本情节背后的心理内涵,如“你看到角色这样做,自己有什么感受?”,增进亲子间的心灵沟通。此外,积极组织家校共育活动,“绘本剧场”亲子表演为亲子创造共同演绎绘本故事的机会,像演绎《大卫上学去》,让孩子在角色体验中理解规则,家长在互动中学会更有效的沟通方式;心灵手账分享会搭建起家庭间相互学习的平台,家长与孩子共同记录绘本阅读心得、生活中的心理感悟,学校定期组织分享,促使家长间交流教育经验,实现教育理念的交流与同步,全方位凝聚家校教育合力,为学生心理健康成长营造良好环境。

(三)评价体系创新

本研究在实践过程中仍面临若干问题与挑战:其一,绘本资源的局限性较为突出,针对复杂心理问题

三、问题与反思

(一)现存挑战

在小学生心理健康课程推进过程中,现存挑战较为显著。资源供给层面,专业心理绘本数量有限,难以满足不同心理问题与多元主题需求,尤其在应对复杂心理状况,如校园欺凌创伤修复、原生家庭不良影响调适等方面,绘本匮乏;且原创本土绘本占比低,无法充分融入本土文化价值观与儿童生活情境,削弱情感共鸣。师资能力上,多数教师缺乏心理学专业背景,在挖掘绘本深层心理教育元素、将心理学原理与教学实践结合时力不从心,难以引导学生深度探究心理知识、解决实际心理困扰。课程体系构建里,课程尚未完全融入学校常规课时安排,课时不稳定导致教学计划连贯性受扰,无法形成系统、长效的心理教育机制。家校协同方面,部分家长教育理念陈旧,对心理健康课程重视不足,参与亲子共读、家校共育活动积极性低,甚至将教育责任全推给学校,家校教育理念与行动难以统一,制约课程成效的全面发挥。

(二)改进方向

为化解现存挑战,全方位提升小学生心理健康课程质量,可从多维度探索改进方向。资源开发上,鼓励高校心理学专业、教育研究机构与出版社联合,加大原创心理绘本创作力度,组织以“校园心理故事”“家庭情感纽带”等为主题的绘本创作大赛,挖掘本土素材,打造兼具文化底蕴与心理教育价值的优质资源库;同时,借助数字化技术,开发线上绘本资源平台,整合动画绘本、有声读物、互动式绘本小程序等,拓展资源供给形式。师资培育层面,教育主管部门牵头开展常态化“绘本+心理”教师培训,如寒暑假集中培训、线上微课程学习,内容涵盖心理学基础理论、绘本心理元素深度剖析、教学实践案例研讨等;设立教师成长激励机制,对在绘本心理健康教学中表现优异的教师给予奖励,激励教师提升专业素养。课程体系完善方面,学校将绘本心理健康课程纳入正式课表,每周固定 1-2 课时,保障教学连贯性;制定课程标准,明确各学段教学目标、内容框架与评价细则,形成系统教学体系。家校协同推进时,学校定期举办家长心理健康教育讲座,分享绘本共读技巧、儿童心理发展规律,转变家长观念;利用线上沟通平台,推送亲子共读小贴士、每周绘本阅读任务,督促家长参与;开展“家长进课堂”活动,邀请家长分享亲子共读经验,增强家校教育合力,全方位推动小学生心理健康课程迈向新高度。

四、结语

本研究通过构建以故事和图画为核心的心理健康课程体系,为小学心理健康教育开辟了新路径。“三维互动”课堂教学策略、家校协同机制及多元评价体系的实施,显著提升了学生心理适应能力,切实降低焦虑水平、减少同伴冲突,为学生心灵成长注入强大动力。然而,我们也清醒地认识到,探索之路未有穷期,未来仍需在资源开发、师资培训、课程体系完善等方面持续发力。期待更多教育工作者投身其中,进一步优化课程内容与教学方法,拓展课程实施范围,让这一创新课程惠及更多学生,真正实现用故事和图画滋养每一颗幼小的心灵,助力小学生在心理健康的阳光下茁壮成长,为其未来人生筑牢坚实的心理根基,推动小学心理健康教育事业迈向新的高度。

参考文献:

[1]傅昌妮.以绘本为载体的培智学校4-6 年级生命教育行动研究[D].云南师范大学,2024.

[2]高山.以绘本为载体开展生活教育课程的深度探索与研究[J].2025.

[3]姜杨慧.以绘本为载体的大学生心理健康教育课程设计研究[J].知识窗(教师版),2024(3).

[4]韩月曼,马子晴.以绘本为载体的幼儿园环境创设的实践探索[J].2023(1):13-15.

[5]戴甜甜.以绘本为载体提升农村中班幼儿情绪管理能力的实践研究[J].世界儿童,2024(6):0085-0087.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)