孤岛作业环境下施工组织设计优化

陆利平

上海东外滩园林市政有限公司 上海 200123

“孤岛作业环境”特指地理位置偏远、交通条件恶劣、基础设施匮乏的施工区域,其特殊性对工程施工提出了严峻挑战。九段沙湿地国家级自然保护区互花米草治理试点工程即是一个典型范例。九段沙地处长江口最下游,为第三代沙岛,区内无居民定居点,交通完全依赖海上运输,且现场缺乏生活用电等基本设施。

互花米草作为外来入侵物种,自 20 世纪80 年代引入我国后,凭借其强大的抗逆性与繁殖能力,在我国沿海地区快速扩张,严重威胁湿地生态系统生物多样性及区域社会经济发展。在九段沙湿地,互花米草分布比例已高达约 60%,显著挤占了芦苇、藨草等土著物种的生存空间,并对水鸟栖息环境造成显著负面影响。因此,开展针对性的治理工程具有重大的生态修复意义。

然而,在九段沙这类孤岛环境中实施生态治理工程,面临着多重复杂挑战:物资与人员运输效率低下且成本高昂、现场人员管理与后勤保障异常困难、对施工活动的环境保护要求极为严苛。传统的施工组织设计模式难以有效应对这些特殊约束,亟需进行针对性的优化与创新。

本文旨在以九段沙互花米草治理试点工程为具体研究对象,深入剖析其在孤岛作业环境下所面临的独特挑战与应对实践,系统探讨施工组织设计的优化策略与方法,以期为国内外类似偏远、艰苦环境下的生态修复与治理工程提供可借鉴的经验和理论参考。

2.工程概况与难点分析

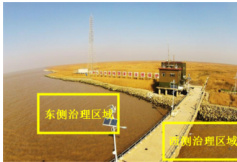

2021 年市九段沙九段沙湿地互花米草面积高达 7342 公顷,本次互花米草治理试点工程位于九段沙中沙中部互花米草的集中分布区,具体位置在小腰门潮沟进入约 1.3 至2.8km 处。试点工程总面积约为49.6 公顷(744 亩),划分为两个治理区域(如图 1 所示):东侧区域面积 6.3 公顷(94 亩),采用围割淹治理法,西侧区域面积 43.3 公顷(650 亩),采用化学防控法。

治理试点工程内容包括工程实施和跟踪监测两大部分。围割淹治理法的主要施工步骤如下:首先进行地表清理与场地平整,随后新建临时围堰。围堰采用袋装沙袋构筑成斜坡式结构,其内侧铺设涂塑编织布以有效控制水体渗出。新建围堰高度为1.5 米,旨在形成封闭区域。围堰建成后,在带水条件下对目标植被进行刈割,之后对封闭区域实施补水和淹水作业;而化学防控区则采用浓度为 10.8%的“高效氟吡甲禾灵”进行喷洒,喷洒作业使用无人机实施,药液配制时有机硅类剂残跟留踪等监,测旨内在容全内面容评估涵治盖理多工项程指的标实,际包效括果植及被其(对种生类态、环密境度、的株影响高。、盖度、地上生物量)、滩面高程、底栖生物以及药

2.2 工程难点与特点

九段沙互花米草治理工程面临的主要难点可以归纳为以下几个方面1.生态保护要求高:九段沙是国家级自然保护区,施工期间必须严格保护原有生态系统,避免破坏保护目标的生长环境。同时,互花米草本身具有极强的繁殖力,可以通过水流传播,治理过程中必须防止其扩散。2.地理环境特殊:九段沙地处长江河口拦门沙河段,主要是泥沙淤积形成。其沉积物类型多样,包括细沙、粉砂质细砂、砂质粉砂、粉砂和粘土质粉砂等多种类型,这对施工机械的选择和施工方法提出了特殊要求。3.孤岛作业条件:工程区域无居住区,除浮吊船和交通船船员在船值守外,其余作业人员均居住在管理基地,现场缺乏生活用电等基础设施。所有工程材料、机械都必须依赖海上运输,受潮汐和天气影响显著。

4.技术难度大:互花米草治理存在防治难度大、成本高昂、治理后易复发等挑战。物理清除方法容易导致滩面破坏,

而化学方法又存在药剂残留的潜在风险。

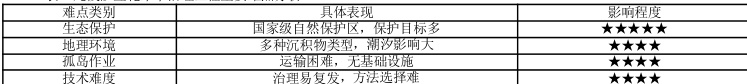

表 1 九段沙互花米草治理工程主要难点分析

2.3.3 施工步骤

(1)筹备阶段(1-2 周):完成施工船舶、围堰施工机械、无人机等设备调试,柴油、药剂、围网等物资储备运输至临时码头;组织全体人员进行安全环保培训,明确孤岛作业规范;同步布设生态监测基站,并搭建集潮汐预测、人员定位等功能的施工信息化管理平台。

(2)治理实施阶段(8-10 周):西侧围割淹治理(4-5 周):首先利用小型海船将围堰材料运输至现场。在潮间带低潮时段进行围堰施工,将治理区域划分为多个封闭单元。围堰构筑完成后,利用高潮位引水淹浸封闭区,并结合气象站数据,科学调控淹水时长与深度,有效抑制互花米草生长。东侧化学防控(3-4 周):采用无人机搭载药剂进行喷洒作业。依据潮汐预测系统,精准选择平潮期实施作业,并辅以人工方式处理无人机喷洒盲区。作业过程中同步利用远程监控系统实时监测喷施效果,确保及时进行补喷。

(3)跟踪监测阶段(持续至工程结束后1 年):由施工部协同监测部,每月定期采集一次植被盖度、底栖生物等关键数据。基于信息化平台分析生态恢复动态趋势,并据此动态调整后续维护措施,例如适时补植本土植被。

2.3.4 工期要求

项目总工期规划12-14 周,具体包含筹备2 周、治理实施8-10 周、初期监测2 周。各施工阶段紧密围绕潮汐周期,围割淹施工受潮汐影响显著,须在每月大潮期集中力量推进围堰建设;化学防控作业选择平潮期作业,每周安排 2-3 次作业窗口,确保在既定工期内完成全部治理任务。

2.3.5 质量要求

1.治理效果:互花米草清除率须达到≥95%;工程结束后为期一年的跟踪期内,复发率须控制在≤5%以内;本土植被盖度提升量及底栖生物多样性指数需达到预期目标(即盖度提升≥35%、多样性指数上升≥15%)。

2.施工质量:围堰渗漏率应≤5%,以保证有效的水淹效果;药剂喷施均匀度须≥90%;药剂残留量必须符合或低于国家相关标准限值(如食品安全国标(GB2763)《食品中农药最大残留限量》等)。3.生态保护:施工期间,底栖生物死亡率须≤5%;关键水质指标(如pH 值、溶解氧等)的波动幅度须控制在正常生态阈值范围内;确保施工活动导致的二次污染发生率为零。

1.孤岛作业环境下施工组织设计优化

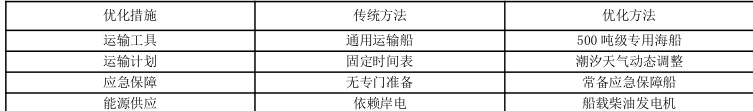

3.1 资源调配与运输优化

在九段沙这样的孤岛作业环境下,资源调配与运输是施工组织设计的核心问题。工程团队针对这一挑战,制定了一系列优化措施:

1.海上运输系统设计:鉴于九段沙特殊的地理位置,工程团队通过现场踏勘与走访调研,最终选定 500 吨级小型海船作为主要运输工具。该船型既能满足工程物资运输需求,也适应九段沙周边的水文条件。同时,建立了详尽的潮汐记录系统,依据潮汐规律与天气状况提前规划运输任务,确保物资准时抵达现场。

2.应急保障体系:为应对孤岛环境下可能突发的恶劣天气、人员伤病等紧急情况,工程现场常备一艘应急保障船,确保人员可被迅速转移至陆地。此举显著提升了现场作业人员的安全保障能力。

3.能源供应方案:针对现场无生活用电的困境,工程团队与船舶单位协作,制定了以船上柴油发电机为核心的集中供电方案,并同步解决了淡水供应、燃油补给等关键问题。这一相对独立的能源供应模式,成为孤岛作业环境下切实可行的创新实践。

3.2 人员管理与安全保障

孤岛作业环境下的人员管理面临诸多特殊挑战,九段沙工程团队采取了以下优化措施:

基地之间的通信畅通。这种分级通信系统既满足了基本通信需求,又控制了设备成本。

2.人员轮换制度:考虑到孤岛作业可能对工人心理产生负面影响,工程团队制定了定期人员调换的措施。通过合理安排作业班次和休息时间,有效缓解了工人的心理压力,提高了工作效率。

3.安全培训与演练:针对孤岛环境的特殊性,工程团队加强了安全培训和应急演练,特别是海上作业安全、潮汐变化应对等方面的培训。这种预防性的安全管理措施大大降低了事故风险。

3.3 环境保护与生态平衡

作为国家级自然保护区内的生态治理工程,环境保护是九段沙项目的核心要求。工程团队在施工组织设计中特别注重以下方面:

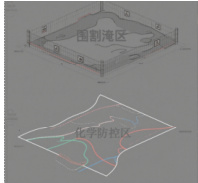

1.分区治理策略:如图 2,工程将治理区分为围割淹区和化学防控区,根据不同的生态敏感度采用不同的治理方法。东侧的 6.3 公顷采用物理性的围割淹治理法,而西侧的43.3 公顷采用化学防控法,采用分区治理策略,源于九段沙东西两侧生态本底与施工需求差异。东侧生态子系统复杂脆弱、敏感度高,本土植被和底栖生物丰富,用围割淹物理法可避免化学污染,精准守护高敏感生态区;西侧滩涂开阔、互花米草连片,生态缓冲空间大,化学防控法能借无人机等快速覆盖、高效治理,契合大面积治理需求。同时,分区可依据东西侧作业条件,针对性调配设备、编排施工时序,避免资源冲突与干扰,协同实现生态保护与治理效率最优,达成“降低环境干扰”目标。这种分区治理策略最大限度地降低了对环境的干扰。

2.实时监测系统:为全面且精准地把控工程对生态环境产生的影响,该工程精心构建了一套完备的跟踪监测体系。在这一体系中,针对植被的生长状况、滩面高程的动态变化、底栖生物的种类及数量波动,还有药剂残留的情况等一系列关键指标,均展开了细致入微的监测工作。尤其是围割淹区这一重点区域,更是借助先进的 360°Wi-Fi 全程监控技术,搭配工程延时摄影机,实现了对水位变化以及现场实际情况的远程实时监测。如此一来,相关工作人员能够在第一时间获取准确信息,及时察觉潜在问题,进而迅速制定并实施有效的应对策略。

3.二次污染防治:互花米草刈割后的秸秆处理问题,倘若处理不当,极有可能对生态环境造成二次污染,特别是在九段沙这片生态系统极为敏感的区域。有鉴于此,工程团队高度重视,专门制定了科学合理的运输和处理方案。方案涵盖了从秸秆的收集、运输路径规划,到最终处理方式的选择等各个环节,确保秸秆不会随意堆积在滩涂等地。通过严格执行这一方案,能够有效避免因秸秆堆积发酵产生有害气体,或是腐烂后污染水体等不良情况的发生,为保护九段沙的生态环境筑牢坚实防线。

4.技术创新与应用

4.1 互花米草治理技术创

九段沙互花米草治理工程采用了多项技术创新,以应对孤岛作业环境的特殊挑战

1.围割淹治理技术优化:传统的围割淹方法在孤岛环境下实施难度大、成本高。工程团队深入研究,对围堰结构进行了大胆优化。他们选用袋装沙袋斜坡式结构,这种结构既利用了沙袋的灵活性,又能在复杂的孤岛地形中快速搭建。在围堰内侧铺设涂塑编织布,这一细节处理至关重要,它有效防止了漏水,保证了围堰的稳定性。经过精确计算与反复试验,将淹水深度控制在平均水深1 米,保水时间设定为 6 个月。在这一深度和时长下,互花米草长时间浸泡在水中,无法进行正常的呼吸作用和光合作用,生长受到极大抑制,从而大大提高了治理效果,同时也合理控制了成本。

(2)无人机化学防控:针对大面积化学防控的需求,工程采用无人机喷洒技术。通过精准调试,将喷雾高度控制在 2.5 米左右。这一高度既能确保药剂充分覆盖互花米草,又避免了药剂过度飘散对周边环境造成不必要的影响。与人工喷洒相比,无人机喷洒效率得到了质的飞跃,提高了 5 倍以上。而且,无人机可以轻松抵达人工难以涉足的复杂地形区域,完美适应了孤岛地形的作业要求,使得化学防控工作得以高效、全面地开展。

(3)远程监控系统:如图4,工程部署了基于 Wi-Fi 和延时摄影技术的远程监控系统。在孤岛的关键位置安装摄像头,借助 Wi-Fi 信号将拍摄到的画面实时传输。即便在网络信号不佳的情况下,延时摄影技术也能发挥作用,记录下水位和现场情况的关键变化。工作人员可以通过远程终端随时查看监控画面,实现了对工程现场的实时监测。这一技术创新彻底解决了孤岛环境下监管困难的问题,为工程管理提供了有力支持,管理者能够根据实时反馈及时调整工程策略。

4.2 施工管理信息化

虽然孤岛环境下网络通信受限,但工程团队仍尽可能引入了信息化管理手段:

1.离线数据采集系统:在没有网络信号的情况下,工程团队采用离线数据采集设备记录施工数据。这些设备如同一个个数据小卫士,在施工现场默默工作,准确记录下施工进度、设备运行状况等各类关键数据。待工作人员返回基地后,再将采集到的数据进行集中处理和分析。这种方式确保了施工数据的完整性和可追溯性,为后续的工程评估和决策提供了坚实的数据基础。

2.潮汐预测与计划系统:工程团队建立了基于历史数据的潮汐预测系统。通过对多年来当地潮汐数据的收集、整理与分析,运用先进的算法构建预测模型。该系统能够精准预测潮汐变化,为物资运输和海上作业提供决策支持。例如,根据潮汐的涨落时间,合理安排运输船只的进出港时间,避免因潮汐原因导致运输延误或危险。这种数据驱动的计划方法大大提高了施工效率,减少了因潮汐因素造成的施工停滞。

3.应急通信预案:除了海事电话外,工程团队还建立了多层次的应急通信预案。配备卫星电话,即使在孤岛深处,也能通过卫星信号与外界取得联系。同时,使用无线电作为辅助通信手段,在一定范围内实现快速、便捷的通信。多种通信手段相互补充,确保在任何情况下都能保持通信畅通,为应对突发情况提供了可靠的通信保障。

4.实施过程中的关键挑战与应对实践

在九段沙互花米草治理工程的实施过程中,潮汐与气象条件的动态干扰是首要挑战。九段沙地处长江口潮汐河段,每日仅 4-6 小时有效作业时间,台风、浓雾等极端天气更易导致物资运输延误与施工进度滞后。为此,工程团队建立“潮汐-气象双预警系统”,提前 72 小时预测作业窗口,将围堰施工调整至每月大潮期集中推进,同时开发可拆卸式浮动作业平台,使化学防控有效作业天数从每周 2 天扩展至 4-5 天,大幅提升了施工效率。生态保护与施工效率的平衡同样棘手,传统机械作业会对底栖生物和滩面造成破坏,药剂喷洒也存在漂移污染风险。团队采用 2 吨级两栖履带车配合竹排板铺设,将滩面扰动率控制在 8%以内,还在无人机喷头加装静电装置并结合风向引导技术,使药剂附着率提升至 92%,有效减少了对周边生态的影响。

孤岛后勤保障的系统性风险也不容忽视,现场无淡水、电力供应,人员生活物资运输依赖海上运输,曾因运输船故障导致饮用水短缺。工程团队通过改造驳船构建“海上移动后勤基地”,配备海水淡化设备与医疗舱,同时建立“三级物资储备体系”,借助RFID 技术实时监控库存,确保了后勤供应的稳定性。技术落地的现场适配性问题同样突出,传统围割淹治理法易导致围堰坍塌,无人机喷施也存在盲区。团队采用“沙袋-土工格栅复合结构”并结合超声波测漏仪,将渗漏率降至 2%以下,还开发“地面导航机器人”实现盲区自主补喷,使覆盖率提升至 99%。此外,针对多部门协作效率瓶颈,团队建立“区块链协同平台”并实施“科研-施工联动制度”,将应急响应时间缩短至 1.5 小时,保障了工程的科学推进。

5.总结与展望

九段沙湿地互花米草治理试点工程的成功实践,为后续 7161 公顷的大规模治理及行业标准构建奠定了坚实基础:一是在核心技术应用方面,试点形成的分区治理技术(围堰-割除-水淹与化学防控相结合)、500 吨级船舶海上运输体系及远程监控系统,可直接应用于大规模工程的设备选型与工艺优化。通过实施多船集群运输、无人机编队作业等策略,预计将物资运输与施工作业效率提升 4 倍以上,有效破解大规模治理中潮汐作业窗口期短、设备调度复杂的难题。

二是在标准规范贡献方面,试点积累的药剂残留控制数据、生态监测频次要求等关键参数,正成为编制《互花米草防治工程国家标准》的核心依据。同时,其建立的 360 度 Wi-Fi 监控网络与应急保障体系,为国家标准中“孤岛作业特殊条款”提供了宝贵的实践支撑,推动构建覆盖技术工艺、生态指标与安全管理的全流程国家标准框架。

三是在施工组织优化方面,可通过构建“区域指挥部-分标段项目部-潮汐作业班组”三级管理架构,将试点阶段的经验管理升级为数据驱动的精准调度模式。

四是在技术创新与效率提升方面,引入 BIM 技术动态模拟施工流程,能提前推演潮汐影响下的物资运输路线与作业面衔接;同步开展“治理-修复-监测”一体化作业,并配套建设本土植被育苗基地,预计可在大规模治理中将生态修复周期较试点缩短 3 个月。

未来,需进一步推动技术标准化与智慧化的深度融合,例如将 AI 图像识别技术纳入植被恢复评估体系,开发基于卫星遥感的治理效果动态监测平台,使九段沙经验从单一项目成果跃升为引领行业发展的国家治理范式,为全国滨海湿地生态修复提供可复制、可推广的“中国方案”。

参考文献:

[1]孔祥忠,李浩,李永敢,王召新.长阳半岛装配整体式剪力墙结构施工组织设计[J].施工技术,2012,41(4):92-97.

[2]段香琴.绿色施工理念下的施工组织设计编制策略研究[J].陶瓷,2025(3):166-168.

[3]胡家盛.平潭新兴产业园区标准化厂房项目管理与质量控制研究[J].福建建材,2025(3):111-114.

[4]张艺翔.房建工程项目施工成本控制的要素与优化路径[J].中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2025(1):112-115.

[5]刘涛.超大直径泥水平衡盾构机进出场施工组织研究[J].中文科技期刊数据库(引文版)工程技术,2025(2):184-188.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)