初中道德与法治实施跨学科融合教学的路径探究

朱丹

太仓市沙溪实验中学 215400

当下,许多中学生擅长学科解题却对生活中的现实问题束手无策,因为生活中的问题往往是复杂的,学生需要“全人”参与,需要协同运用多个学科学习所得。基于此,义务教育课程实施方案指向学生的核心素养的培养,即提升学生面对复杂生活情境中各种综合运用所学解决问题的综合品质。初中道德与法治课如何从五大学科核心素养培养走向学生核心素养的提升,跨学科融合教学就是一种新的思路。跨学科之“跨”就在于以“融会贯通、互动互应、聚能创新”的精神,不仅注重从人文、社会学科挖掘素材,强调从自然、技术学科寻求实证依据,更强调各学科之间的协进互融1。教师可以从素养、内容、方法、评价等方面展开跨学科融合教学,帮助学生在综合学习活动中增强学习迁移的能力、体会学习的生活价值。

一、基于核心素养,锚定学科素养融合的契合处

《义务教育课程方案》(2022 年版)中指出,课程应遵循“加强课程综合,注重关联”,通过开展跨学科主题教学来实施协同育人。《道德与法治课程标准》(2022年版)也强调本课程教学应体现课程的综合性,可以以社会发展和学生生活为基础设计主题学习,促进学生发现问题、分析问题、解决问题能力的提升。社会生活是庞大复杂的体系、学生生活也是各个领域构成的有机统一体,本学科的内容更是涵盖道德、法律、生命安全健康、文化、国情众多方面,基于此,培育学生的核心素养也应尝试突破学科限制和学科本位教学的束缚,在跨学科融合教学中寻求不同学科教学影响的一致性与连贯性。

“核心素养是一种面对复杂的生活情境,以跨学科观念、知识技能及世界、人生、价值观为动力分析情境、提出问题、解决问题、交流结果的综合品质”2,道德与法治教学如何借助跨学科教学从学科素养培养走向学生核心素养培养,首先要思考的就是素养融合的问题。教师不能将思维局限于政治认同、道德修养、法制观念、健全人格和责任意识五个方面,还要学习其他学科课程标准,全视角关注其他学科的素养目标,如历史学科中的唯物史观、史料实证、家国情怀,语文学科的语言的建构和运用、文化的理解和传承等等,这些学科素养之间的界限不是绝对的,结合具体的生活情境可以实现相互促进。

在“国家权力机关”一课中,教师以素养融合为引领,以“国家权力机关如何实现人民当家作主”为总议题设计三个子议题,尝试以历史辨民主、以地理明级别、以生物强支撑、以语文为依托,提出以下素养培养目标:(1)在史料实证中强化政治认同。学生能从历史史料的古今对比中感受社会主义民主的优越性,理解人民代表大会的性质。(2)在区域认知中增强法治观念。学生能够依托国家行政区域划分知识搭建国家机构体系简图,认识最高国家权力机关与地方国家权力机关的关系。(3)在科学思维中树立责任意识。学生能够关心国家和社会发展,并调动生物学科的科学思维、语文学科的语言的建构和运用能力,尝试撰写提案、探索将意见和建议有序反映给人大代表的方式。

二、秉承科学精神,寻找跨学科内容融合的着力点

初中道德与法治课堂跨学科教学的实施需以学科间素养融合为导向,以内容融合为载体,“打破了原有的以学科知识为中心的课程内容结构”3、“以核心素养为暗线,注重知识关联,有机整合不同学科的内容”4,具体表现为以某一主题为中心展开资料的搜索、整合,层层深入,形成涵盖多个学科的知识链。学生亦能在合作探究中涵养品格、发展必备的关键能力。但是,值得注意的是,作为道德与法治学科的专业教师在专业化学习的过程中可能弱化了对其他学科的内容关注和学习,那么在整合学科内容时应当秉承科学精神,通过与其他学科教师的研讨或查阅书籍资料等途径对所涉及的内容进行查证求实,保证学习内容的科学性。

在“国家权力机关”一课的教学沿着国家机构行使职权实现民主的线索设计了两部分的内容融合。一是史政融合,理解人民代表大会的性质。围绕“温历史关键时刻,人大何以‘在上’?”的子议题组织学生观看“第一届全国人民代表大会在北京召开”的视频,学生用“民主”一词点明本次会议召开的意义。教师继续追问新文化运动开始很多有识之士就带领人民追求民主,为什么本次大会的召开才意味着民主在中华大地上深深扎根?此时,进一步呈现 1948 年中华民国行宪代表大会与1954 全国人民代表大会的相关史料,学生在对比中认识到行宪代表大会是以民主的形式进行不公平、非正义的活动,大面积出现了贿选、威胁甚至直接截留选票的情况,而全国人民代表大会与之相反,照顾到不同地区和不同民族的特点、照顾到不同阶级和不同阶层的要求。学生通过史料的研读、对比从而真正理解人民代表大会是人民行使国家权力的机

二是地政融合,探究全国人大与地方各级人大职权及权限范围的差异。围绕“看今朝蓬勃发展,人大何能‘居上’?”的子议题,教师设计了“试一试:看新闻报道,学人大职权”和“辨一辨:全国人大与地方人大职权的差异”两个活动,学生通过登录全国人民代表大会网站,点开网页各个板块的内容看新闻学习全国人大的职权,教师在此基础上追问地方各级人民代表大会跟全国人大的职权一样吗?进而呈现《苏州市大运河文化保护传承利用条例》这一条例的第一、第二条内容,学生借助中国地图中行政区域的划分对《中华人民共和国文物保护法》、《江苏省人民代表大会常务委员会关于促进大运河文化带建设的决定》与之关系进行梳理,依照“全国-江苏-苏州”的线索明晰了国家立法权与地方立法权的联系与区别,进而懂得了全国人大与地方人大的职权板块相同、权力行使的范围不同。

三、指向生活价值,设计跨学科实践融合的活动单

教学过程应遵循生活-课堂-生活的规律,即以真实生活为基础创设情境展开课堂教学活动,继而再用所学指导生活,强调学生知识、能力的生活化迁移,学生不仅要学知识,还应“具备运用知识去创造性地解决问题的素养”4。面对局限于在书本、试卷上的“妙笔生花”的许多学生,教师需要创造更丰富的实践机会,鼓励、引导他们积极调动全部的智慧和能量尝试解决生活中的各种现实问题,在实践中将课堂中获得的零散的、割裂开的学科知识和技能进行有机融合,形成属于自己的新的、系统的、完整的认知和技能,实现个人素养的全面提升。

从整体上来看,义务教育课程目标在于培养社会主义建设者和接班人,突出实践是课程遵循的基本原则,跨学科学习是重要的途径之一;从不同学科来看,道德与法治学科要落实知行合一的理念、培养责任意识,历史学科注重在家国情怀的培育中懂得承担社会责任,生物学科强调学生知识与能力正确运用的态度责任等。这些理念都指向学生的现实生活、依赖于学习实践。但是学生的课余时间是有限的,如若各个学科的教师自顾自的设计本学科的实践活动可能会加重学生的负担、出现疲于应付的状况。因此,指向真实而又复杂生活的实践活动可以在跨学科的基础上进行整合,协同设计,便于学生深入展开,促进学生综合素养的提升。

在“国家权力机关”一课的教学中,围绕“思未来强国责任,人大何处‘向上’?”的子议题,人大代表该如何为民提案,学生通过扮演人大代表来体验。教师以校园午休为抓手组织了议案编写与提交的活动。学生借助这一与自身感受真切的话题展开讨论,为了议案内容的有理有据、具有科学性,学生还向生物老师请教午休的好处、趴睡的危害、科学午休的方式等问题。在此基础上,学生以“中小学校园午休舒心休”为题,从现状、存在的问题、改进措施及建议、预期的成效等方面尝试编写有效议案,并利用信心技术有效向人大提交议案,寻求指导。学生需要调动语文、生物、信息技术等方面的素养、综合运用各种知识和能力才能有效完成这一综合性实践任务,增强责任感和使命感,关心社会生活、关注国家发展。

四、回归人的发展,设计跨学科评价融合的反馈表

一节课的教学中,许多不同学科的教师都会留出五到十分钟的时间给学生进行习题训练,以此来作为本节课教学成效和学生掌握情况的评价依据,简单易操作,真实可量化。但这仅仅只能反映学生是否掌握了零碎的知识和技能,这种识记、理解、应用多是局部的、浅层化的,“缺乏对事物或现象的整体认知和思考,缺少知识的整合和综合运用”5,因而也不符合指向学生学科核心素养、综合素养的评价精神。所以才会出现一些家长、学生高谈“学习无用”论:学生会解三角函数却解不了商家给出的折扣难题、会做阅读理解却不懂与人相处之道。虽然类似的现象并不能指向学习无用,但可以引发教师思考:怎样的学习会更“有用”。

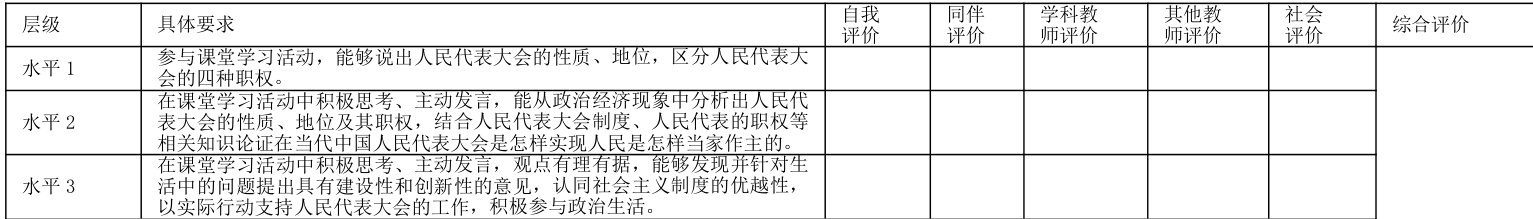

教学评价不仅是对学生课堂学习阶段性的诊断,更应关注对学生成长的发展性指引。当教师基于真实性问题设计复杂情境、学生经历完整的问题解决过程之后,学生不仅会有对自己的评价,也会形成对其他同学的评价,不仅会关注解决问题的结果,也会反思自己在学习和实践中的各方面表现。所以,教师可以丰富评价体系,设计不同评价主体共同参与、既有客观水平界定又有主观学习体会的评价分析表,在多角度分析的基础上形成综合评价。

在《国家权力机关》的教学中,教师设计了如下评价表,帮助学生继续深入进行学习评价和反思。大部分学生懂得了面对一些生活中客观存在的问题仅仅是指责抱怨或是默默忍受是无济于事的,需要集思广益、用行动来改变,学习就是在积累,在积累中成长和发展。

学习心得记录:

总之,初中道德与法治课应在“大思政-协同育人”的背景下突破学科边界、创造性地开展跨学科融合教学实践探索,帮助学生突破割裂的学科思维界限、形成研究与解决真实复杂问题的思维品质、感受到学习的生活价值。

【参考文献】

[1] 薛红亮.“大思政—跨学科”场域耦合下的形势与政策课程建设[J].浙江工贸职业技术学院学报,2020,20(03):45-48.

[2] 余文森.核心素养导向的课堂教学[M].上海:上海教育出版社,2017.

[3] 陶佳,代宁华.多元一体:初中历史教学文史融合探索[J].中学历史教学参考,2022(08):88-89.

[4] 朱立明,宋乃庆,黄瑾,等.STEAM教育核心理念下的深度学习:理据、架构与路径[J].中国教育学刊, 2022(01):69-73.

[4] 刘薇.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社.2022-2.

[5]杨向东.指向学科核心素养的考试命题[J].全球教育展望,2018,47(10):39-51.

作者介绍:姓名:朱丹,性别:女

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)