中医治疗高原地区面瘫的创新方法

仇珺

青海红十字医院 810000

引言

面瘫,即面神经麻痹,是一种常见的神经系统疾病,主要表现为面部表情肌瘫痪、额纹消失、眼睑闭合不全、口角歪斜等症状,严重影响患者的面部外观和日常生活。在高原地区,由于低氧、寒冷、干燥等特殊环境因素,面瘫的发病机制更为复杂,治疗难度也更大。一方面,低氧环境可导致面神经及周围组织缺氧,影响神经的修复和再生;另一方面,寒冷刺激易使面部血管收缩,加重局部缺血缺氧状态。传统中医在面瘫治疗中积累了丰富经验,但针对高原地区的特殊环境,亟需探索更具针对性的创新治疗方法[1]。本研究基于中医理论,结合高原地区特点,提出中医治疗面瘫的创新方法,并通过临床研究验证其疗效,旨在为高原地区面瘫患者提供更有效的治疗手段。

一、研究资料与方法

(一)一般资料

在 2024 年 1 月至 2025 年 1 月这段为期一年的时间里,于我院中医科通过严格的纳入与排除标准,精心选取了 120 例患者,作为本次深入研究的对象。纳入标准为:符合《神经病学》中面瘫的诊断标准;年龄在18-65 岁之间;长期居住在海拔 2500 米以上高原地区;首次发病且病程在7天以内;签署知情同意书,愿意配合完成研究。排除标准为:因脑部肿瘤、脑出血、脑梗死等中枢神经系统疾病引起的中枢性面瘫;合并严重心、肝、肾等重要脏器功能障碍;面部皮肤有破损、感染等不适合针灸治疗的情况;对中药成分过敏者;妊娠或哺乳期女性。为确保研究结果的科学性与可靠性,运用专业且随机的分组方式,将这 120 例患者均匀地分为对照组和实验组,每组各有 60 例患者。在对照组的 60 例患者中,男性患者数量为 33 例,占比 55% ,女性患者为27 例,占比 45% 。从年龄分布来看,年龄跨度处于 21-63 岁之间,经计算得出该组患者的平均年龄为( 43.5±7.2) )岁。反观实验组的 60 例患者,男性患者为 35 例,占比 58.3% ,女性患者是 25 例,占比 41. 7%. 。年龄范围在 20-64 岁之间,平均年龄为( ⋅42.8±7 .5)岁。随后,对两组患者在性别构成、年龄均值以及面瘫严重程度等一般资料方面,运用专业的统计学方法进行详细分析。结果显示,各项数据的 P 值均大于 0.05,这充分表明两组患者在这些关键的一般资料维度上,差异并无统计学意义,具备高度的可比性,能够为后续研究不同治疗策略的效果奠定坚实基础。

(二)实验方法

对照组采用常规中医治疗:针灸治疗选取患侧阳白、攒竹、四白、颧髎、颊车、地仓、翳风等穴位,采用平补平泻手法,留针 30 分钟,每日 1次,每周治疗 6 天;中药内服以牵正散为基础方(白附子、僵蚕、全蝎),根据患者具体症状进行加减,每日1 剂,水煎 400mL ,分早晚两次温服,治疗周期为 12 周。

实验组采用创新中医治疗方法,在常规治疗基础上进行优化。针灸治疗除选取上述穴位外,增加隔药饼灸,药饼由附子、肉桂、干姜、细辛等药物研末,加黄酒制成,置于穴位上,以艾炷点燃施灸,每穴灸 3 壮,每周进行 3 次;在患侧面部选取合适部位进行刺络拔罐,先用三棱针点刺数下,再迅速拔罐,留罐 5-10 分钟,每周进行 2 次。中药方剂在牵正散基础上,针对高原地区患者多阳虚、血瘀的特点,加入黄芪、当归、川芎等补气活血药物,增强温阳通络、活血化瘀之效,每日 1 剂,煎服方法同对照组。治疗周期同样为 12 周。

(三)观察指标

1.面神经功能评分(FDI):采用 House-Brackmann 面神经功能分级法[2]

2.面部残疾指数(FDI):该指数包含功能障碍和社会心理两方面,通过患者自评量表进行评估,分数越高表示面部残疾程度越严重。

(四)研究计数统计

用 SPSS22.0 这个专门统计数据的软件来分析。数据是具体数值,就用平均数再加上或者减去标准差的方式,写成(x±s)形式。想要得知两组这种数据有没有差别,就用 t 检验和 X2 检验来分析。如果 P 这个数值小于 0.05,那就说明这两组数据的差别是有意义的。

二、结果

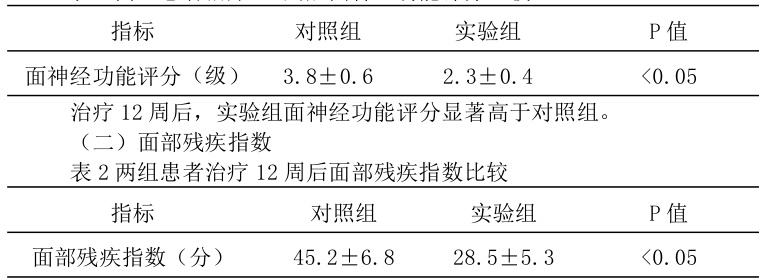

(一)面神经功能评分

表 1 两组患者治疗 12 周后面神经功能评分比较

治疗 12 周后,实验组面部残疾指数显著低于对照组。

三、讨论

高原地区的特殊环境是影响面瘫发病及治疗效果的关键因素。低氧环境会使面神经细胞能量代谢障碍,神经修复能力下降;寒冷刺激可导致面部血管收缩、血液循环不畅,进一步加重面神经缺血缺氧。传统中医治疗面瘫虽有一定效果,但在应对高原地区特殊病理机制方面存在不足。

本研究中,实验组采用的创新中医治疗方法,从多方面发挥协同作用。隔药饼灸选用的附子、肉桂等药物具有温阳散寒、通络止痛之效,结合艾灸的温热刺激,可改善面部血液循环,增强局部组织的抗寒能力,促进面神经修复;刺络拔罐能够疏通经络、活血化瘀,通过三棱针点刺和拔罐,可排出局部瘀血,改善微循环,为神经修复创造良好的内环境。优化后的中药方剂增加了补气活血药物,针对高原地区患者体质特点,既能补气以增强机体抗缺氧能力,又能活血以改善面部血液循环,从整体上调节机体功能[3]。

从结果来看,实验组在面神经功能恢复和降低面部残疾程度方面均显著优于对照组,充分证明了中医创新治疗方法在高原地区面瘫治疗中的优势,其通过多途径、多靶点的综合干预,更有效地应对了高原地区面瘫的复杂病理机制。

四、结论

综上所述,中医创新治疗方法在治疗高原地区面瘫方面具有显著疗效,能够有效改善患者面神经功能,降低面部残疾程度,提高患者生活质量。该创新方法充分考虑了高原地区的特殊环境和患者体质特点,将传统中医治疗手段与创新疗法相结合,为高原地区面瘫的治疗提供了新的思路和方法。但本研究样本量有限,研究周期较短,未来需开展更大规模、多中心、长期随访的临床研究,进一步深入探讨其作用机制,优化治疗方案,以更好地服务于高原地区面瘫患者。

参考文献

[1]卢秀煦,李小竟,阮贵基,李心乐,赖鸿鹄,吕光耀.基于 CiteSpace 的中医药治疗周围性面瘫研究文献可视化分析[J].中国中医药图书情报杂志,2025,49(02):166-171.

[2]张明,张庆萍,杨骏.名中医杨骏运用精细化针灸治疗难治性面瘫经 验撷英[J].陕西中医,2024,45(12):1691-1694.

[3]韩芳.面瘫的中医治疗[J].开卷有益-求医问药,2024,(10):56-57.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)