从高句丽壁画中狩猎图看高句丽狩猎文化

屈克友

山东师范大学历史文化学院 山东济南 250358

一、前言

高句丽墓葬壁画主要分布在我国辽宁、吉林两省和朝鲜半岛北部地区,其中中国境内有38 座,朝鲜境内 77 座。其中狩猎图是高句丽早期、中期墓葬壁画的典型题材之一,一般绘于墓室主室左右壁上,少数绘于墓道两侧,个别绘于耳室内。高句丽人善于骑马射猎,无论是王公贵族,还是平民百姓每有闲暇便往山中逐猎。狩猎既是一种娱乐活动,也是一种生产活动,同时又有军事训练方面的作用。

二、高句丽墓葬壁画中狩猎图像

高句丽古墓壁画中的骑射狩猎图,是墓主人田猎生活的真实再现。绘狩猎图的壁画的墓葬数量较多,说明狩猎活动在高句丽人生活中占有很重要的地位。高句丽墓葬壁画中绘有狩猎图的主要有:德兴里墓墓室前室藻井东南北壁山林逐猎图;舞踊墓墓室北壁狩猎图;麻线1 号墓北侧室北壁、东壁骑马射猎图;JYM1041 号墓墓室北壁狩猎图;JSM332(王字墓)甬道两壁骑士射虎图;龛神墓后室藻井骑士逐猎图;通沟12 号墓北室北壁山林逐猎图,甬道两壁狩猎图;药水里墓前室西壁、南壁山林逐猎图;长川1 号墓前室北壁山林逐猎图;三室墓第一室南壁二人骑马逐猎图;安岳 1 号墓墓室西壁骑马狩猎图;大安里1 号墓前室南壁狩猎图;梅山里四神墓西壁上部骑马狩猎图。

以上骑射狩猎画中绘制最精彩,保存较好的是长川1 号墓、德兴里墓、舞踊墓、药水里墓的狩猎图。这些珍贵的画面使我们对高句丽狩猎活动有了更具体更直观的了解。

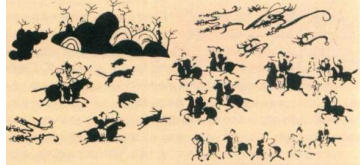

长川一号墓狩猎图绘制在前室北壁下部。画面绘有山峦、林木,简练地勾画出狩猎的自然环境。狩猎图可分为三个部分:第一部分是占据画面右半部分的驰逐猎队,第二部分是向右实行包抄的猎手,画在左端大树旁,第三部分则是猎队和包抄猎手之间仓惶奔逃的各种野兽。整个画面表现了一场震撼山林世界的围猎,二十几位骑马和徒步的猎手,张弓搭箭,手持长矛,驱逐鹰犬,对猎物进行围歼.左上角是夹击野猪的场景,一头中箭的野猪在狂奔,猎手弯弓搭箭紧追不舍,前方一徒步猎手持长矛刺向野猪。右上角绘骑马弋猎的猎手,追捕中箭的奔鹿。一猎手躲在山阜后,搭箭欲偷袭两只栖息的狍子。远处一猎人手臂上伫立猎鹰,另一只鹰正在追逐雉鸡。下部几个骑马猎手在林中追逐野兽。左侧骑士在射虎射鹿。一只黑熊躲在树洞里企图逃避这场围猎(图1)。①

德兴里墓山林逐猎图(图2)绘在前室藻井的下部。山林中间8 个骑马的猎手张弓搭箭追逐猎物。其中东壁有5 个猎手,有的在射鹿,有的在追逐飞鸟,有的在射野猪,有单人追逐。南壁绘有3 人,前方 1 人追逐一只逃逸的小虎,后面2 人在夹击1 只猛虎。舞踊墓墓室北壁通壁绘狩猎图(图3),中部由山林将画面分隔成为两部分:左边下部二人驰马张弓,追逐一虎一鹿,逐虎骑士马前有一只飞跑的猎犬;上部绘一驰马张弓、回首射猎的武士,一对奔鹿向前逃窜,山林右边有两乘牛车,似准备运送猎物②。

药水里墓的山林狩猎图(图4)绘在前室西壁上部,山林中有十多位猎手隐藏其间,向外张望,随时准备出击。山林下部绘着骑马射猎的画面,左侧两位张弓搭箭的猎手追射逃窜的野兽,野猪、鹿、虎、兔仓惶逃遁。右面有十几位骑在马上的猎手张弓搭箭,朝着逃来的野兽进行围猎,下面还有骑马的猎人准备射猎。

三、狩猎的现实意义

民俗尚武。高句丽人“性凶急,喜寇钞”善长骑射。据《三国史记》记载高句丽开国国王始祖东明圣王朱蒙“年甫七岁,岿然异常,自作弓矢,射之百发百中。扶余俗语善射为朱蒙,故以名云。”③可见高句丽人对骑射狩猎技能的崇尚已深入骨髓,这种尚武精神不仅体现在日常的生活中,更深深烙印在他们的民族文化之中。壁画中猎人面对凶猛野兽时的勇敢无畏和顽强拼搏,充分体现了高句丽人崇尚武力、勇敢坚韧的民族精神。这种尚武精神也为高句丽政权的军事发展和对外扩张提供了精神动力。这种强悍的民族性格也使高句丽人不安于现状,不断开疆拓土,吞并弱小。高句丽在长达700多年的历史中以一个偏隅小国逐渐发展强大,与这种崇尚武力的民族精神不无关系。

狩猎活动是军事训练的一种形式。据统计在高句丽七百零五年的历史中,经历了数百次的战争,频繁的战争,使高句丽不得不维持一支拥有战斗力的军队。我们通过高句丽墓葬壁画中的狩猎图可以看到猎人使用的武器和战斗技巧与军事作战有诸多相似之处。通过狩猎,高句丽人可以锻炼骑射、搏斗等技能,提高自身的身体素质和战斗能力。高句丽社会基层的村社组织是军政合一的,村民平时从事农业或渔猎生产,战时拿起武器参加战斗,补充常备部队。高句丽人善于骑射,平时有组织的田猎,实际上就是一种极好的军事训练。通过狩猎来训练军队的情况,并不是高句丽民族特有的。《左传》一书多次记载“大蒐”,就是诸侯国君通过有组织的围猎来训练军队,熟悉指挥信号、作战方式,模拟战争状态下武器运用及整个部队的行进与调动。高句丽壁画中有许多幅山林狩猎的画面,其中舞踊墓北壁、药水里古墓前室西壁、长川1号墓前室北壁下部所描绘的狩猎图,规模都是不小的。一次出动的步骑猎手就有几十人,在山林之中进行有组织地围猎、偷袭,步骑猎手配合得相当默契。明显是一种作战训练和演习。步兵、骑兵两个兵种的后备部队真刀真枪地在山林里作战,只不过对象是山林中的野兽罢了。

高句丽墓葬壁画中各式各样的狩猎图像直观地反映了狩猎在高句丽社会生活中的重要地位。早在原始社会,我们的祖先在与大自然搏斗的过程中,掌握了狩猎的本领,发明了狩猎用的石球和弹弓,又在此基础上发明了更好用的弓箭,以提高狩猎效率。狩猎活动成了先民们必不可少的仅次于采集活动的劳动方式。他们以此手段获取生活资料,谋得生存。据记载高句丽民族“随山谷以为居,食洞水。无良田,虽力佃作,不足以实口腹”。“其国中大家不佃作,坐食者万余口,下户远担米粮鱼盐供给之。其民喜歌舞,国中邑落,暮夜男女群聚,相就歌戏。无大仓库,家家自有小仓,名之为桴京”。④我们可知,高句丽民族生活在白山黑水之间,多大山深谷,农业生产的不发达,粮食还不能满足所有高句丽族人的需求,另外还面临繁重的实物地租。因此狩猎就成为高句丽人一种重要的生产生活手段。狩猎在高句丽社会中不仅满足了人们对肉食的需求,还促进了皮毛、骨角等副产品的利用,丰富了人们的生活资源。狩猎图像所展现的不仅是高句丽人的狩猎场景,更是他们生活方式和经济活动的真实写照。

消遣娱乐活动。狩猎对于底层百姓来说是一种赖以生存的重要技能,是他们获取肉食资源的主要途径,是农耕经济的一种补充。而对于高句丽的贵族阶层来说,狩猎则更多地成为了一种消遣娱乐活动。在狩猎活动中,贵族们可以体验骑射的乐趣,享受追逐野兽的刺激,将生前纵马骑射的英姿绘于墓葬之中,也在一定程度上展示了他们的权力和地位。根据文献记载,关于高句丽王率领群臣外出狩猎的记载是很多的。

儒留王二年(公元前18年)九月,“西狩获白獐”。三年(公元前17年),“王田于箕山,七日不返”。二十一年(公元2年)夏四月,“王田于尉中林”。二十二年(公元3年)十二月,“王田于质阴,五日不返”。二十四年(公元5年)秋九月,“王田于箕山之野,得异人,两腋有羽,登之朝,赐姓有羽氏,俾尚王女”。⑤

太祖大王十年(公元62年)秋八月,“东猎,得白鹿”。四十六年(公元98年)春三月,“王东巡栅城,至栅城西屬山,获白鹿”。五十五年(公元107年)秋九月,“王猎质山阳,获紫獐”。八十年(公元132年)秋七月,“遂成猎于倭山”。八十六年(公元138年)秋九月,“遂成猎于质阳,七日不归”。九十四年(公元146年)秋九月,“逐成猎于倭山之下”。⑥

以上诸王期间,文献所记狩猎达11次,后世各王期间,也都有狩猎的记录。甚至好太王碑文中都有“游观土境,田猎而还”的记载,可见高句丽国王及贵族大臣们对狩猎活动的兴趣。

综上所述,狩猎图不仅直观呈现了高句丽贵族的狩猎活动场景,更蕴含着丰富的社会文化内涵:其既是民族勇武精神象征,反映了高句丽“尚武”的民族特质;也通过对狩猎工具(如弓箭、马具)和辅助动物(猎犬、猎鹰)的描绘,折射出当时的生产力水平与动物驯化技术;同时,狩猎图中与神话元素、自然景观的结合,体现了高句丽的原始信仰与审美取向。

注释:

①吉林省文物工作队、集安县文物保管所:《集安长川一号壁画墓》,《东北考古与历史》1982年第1辑。

②池内宏,梅原末治:《通沟》卷下第二章

③《三国史记·东明圣王本纪》

④《三国志·东夷传》

⑤《三国史记·琉璃王本纪》

⑥《三国史记·太祖大王本纪》

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)