融合多源异构数据的图神经网络与AI 大模型协同驱动的APT 攻击检测框架

李晓冉

上海安般信息科技有限公司

引言

在数字化加速背景下,网络安全威胁趋于智能化与持续化,特别是 APT 攻击渗透深、目标性强,攻击链跨越多个阶段,难以被传统防御体系及时识别和拦截。当前多数检测技术依赖单一数据源,难以还原攻击全貌,且对复杂关联和异常行为识别能力有限。

人工智能技术的快速发展为应对复杂攻击提供了新思路。图神经网络可刻画实体之间的结构关系,适用于建模攻击路径与行为依赖;AI 大模型则擅长语义理解和上下文推理,有助于识别潜藏威胁。为此,本文提出融合多源异构数据的 GNN 与 AI 大模型协同检测框架,实现更精准、全面的 APT 攻击识别,为网络安全防护提供智能化解决方案。

一、APT 攻击检测的研究背景与挑战

(一)APT 攻击的定义及发展趋势

APT 攻击(Advanced Persistent Threat)是一种具有高度组织化、目标明确、潜伏周期长的攻击行为,通常由国家级或高度专业的攻击团体发起。其攻击流程包括前期侦查、初始渗透、横向移动、权限提升、数据窃取与清除痕迹等多个阶段,形成完整的攻击链。随着防御技术的进步,APT 攻击手段也在不断演化,从最初的邮件钓鱼和恶意代码注入,发展到利用零日漏洞、供应链攻击、行为伪装与命令控制(C2)隐藏等更为复杂的方式,极大提高了检测与响应的难度。

(二)现有检测方法的局限性分析

传统的 APT 检测方法主要依赖于特征匹配、规则引擎或基于机器学习的模型。这些方法大多基于网络流量或主机日志的单一数据源,导致对攻击链的完整性建模不足。同时,缺乏对上下文语义、行为序列与实体关系的深入理解,也限制了其对隐蔽攻击的识别能力。此外,现有方法在面对动态变化的攻击技术和环境时,适应性差、误报率高,难以实现对复杂威胁的有效识别和动态响应。

二、多源异构数据的融合建模

(一)多源异构安全数据的类型

APT 攻击的行为具有跨平台、跨阶段的特点,因此需要综合采集并融合多类安全数据,包括但不限于网络流量(如 NetFlow、PCAP)、主机行为日志(如系统调用、文件操作记录)、终端安全数据(如杀毒日志、入侵预警信息)、外部威胁情报(如 IOC、攻击团伙画像)等。不同数据源具有格式不统一、时序不同、语义差异大的特点,对融合建模带来了较大挑战。

(二)数据预处理与特征工程方法

为实现有效的融合建模,需对多源数据进行统一清洗、时间对齐与实体标准化处理。针对异构数据中的时间戳错位、命名不一致等问题,需设计特定的数据对齐策略和实体识别规则;在特征提取方面,结合领域知识构建标签词典、事件模板与攻击路径语义标注,提升建模效果。随后通过向量化、图结构化等方式,将多源数据映射为可用于后续建模的结构化输入。

三、基于图神经网络的安全威胁建模

(一)图神经网络在网络安全中的应用原

图神经网络(GNN)是一类专门处理图结构数据的深度学习模型,擅长捕捉节点之间的拓扑结构和属性依赖关系,适用于安全实体间复杂、多维、多层级的关系建模。在网络安全领域,可将攻击路径、事件因果、设备通信等行为构建为异构图,节点代表实体(如主机、进程、IP),边表示行为或通信关系。GNN 模型通过图卷积、邻居聚合等机制进行高阶语义提取,有助于挖掘潜在威胁传播路径和行为模式,有效增强对复杂攻击链的洞察力和预测能力。

(二)多维安全事件的图结构建模与传播分析

在本研究提出的检测框架中,构建的安全事件图融合了多类实体节点(如 IP 地址、主机、用户账户、文件、进程等)与行为边(如访问关系、通信行为、执行操作、调用链等),从而全面刻画攻击者在网络中不同阶段的潜伏、横向移动与控制轨迹。采用如 GAT、GraphSAGE 等主流 GNN 模型对图中节点进行表示学习,可实现对异常节点的聚类分析与传播路径建模,提升对异常行为链条的识别率。该方法还保留了事件的时序逻辑与上下游依赖关系,使检测系统在真实场景中具备更强的攻击溯源与追踪能力。

(三)基于大模型的安全威胁建模

为弥补图模型在语义理解与上下文建模方面的不足,本文在传统图建模基础上引入 AI 大模型,进一步增强对复杂攻击行为的语义解析与意图识别能力。通过调用大模型的上下文嵌入与序列理解机制,可对攻击相关的指令、日志文本、行为描述等进行深层语义表示与推理,补足图结构对非结构化信息的建模空白。结合图模型的结构推理与大模型的语言建模能力,可实现更具上下文感知能力、语义关联更强的安全威胁综合建模,提高系统对未知攻击的泛化检测水平与解释能力。

四、AI 大模型与图神经网络的协同机制

(一)大模型驱动的威胁识别与情报增强

基于 Transformer 的预训练语言模型具备出色的语义理解能力,能够从原始日志、指令序列等非结构化安全数据中提取关键实体、识别攻击意图,并生成具解释性的安全标签。相较传统方法,大模型融入了丰富的威胁知识与上下文信息,为图神经网络提供了语义补强与先验知识支持,显著提升系统对复杂威胁行为的识别精度和语义理解能力。

(二)GNN 与大模型协同的决策框架设计

本文设计的协同检测框架将图神经网络作为结构建模主干,大模型作为语义增强模块,通过特征融合机制实现两者互补。具体而言,系统将图中节点表示与大模型生成的上下文特征进行拼接或加权整合,并在联合优化下提升模型在多维输入下的适应性与泛化性能,增强其在复杂环境中的鲁棒性和检测准确率。

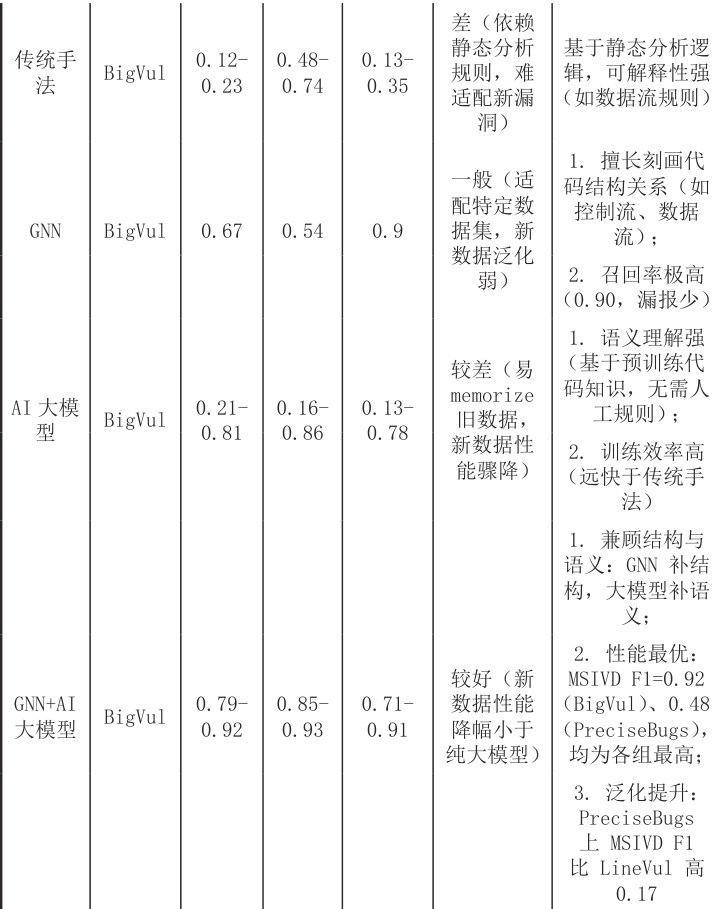

(三)协同的优点分析

图神经网络与大模型协同建模兼顾结构关系与语义推理,显著提升系统对多源异构、跨阶段攻击的识别能力。GNN 擅长刻画实体间的攻击路径与行为逻辑,大模型则补充对语言语义、攻击上下文的理解能力。两者结合不仅提升检测准确率,还增强了系统在未知威胁场景下的泛化能力和决策可解释性。

五、实验验证与结语

(一)实验设计与性能

为确保所构建框架具备卓越的检测能力与工程可用性,本次实验精心设计验证方案。实验数据来源广泛且具有代表性,一方面采用公开的 APT 攻击数据集,这些数据经过专业收集与整理,能真实反映 APT 攻击的多样特征;另一方面,通过合成多源日志,模拟复杂多变的网络环境,进一步拓展数据覆盖范围。

在评估指标方面,构建了多维度的评估体 误报率直观反映框架对 APT 攻击的识别精准度;F1 值综合考量精确率和召回率, 全 察框架能否完整、准确地还原攻击路径,为深入分析攻击行为提供有力支持。 架在实际应用中的实时性。通过这些指标的综合评估,全面、深入地验证了框架在检测 APT 攻击方面的能力以及在工程实践中的可用性。

(二)实验结果与分析

实验结果有力地证明了本文所提方法在应对 APT 攻击检测任务时的显著优势。与基线模型相比,在多个关键指标上均实现了显著超越。具体而言,在检测准确率、召回率等核心指标上,本文方法展现出更高的数值,意味着能更精准地揪出隐藏在网络中的 APT 攻击行为,大幅降低漏检与误检风险。

在不同攻击阶段,本文方法均表现出强大的识别能力,无论是攻击的初始渗透、横向移动,还是最终的数据窃取阶段,都能及时察觉异常。对于复杂攻击链,具备出色的还原与溯源性能,可清晰呈现攻击路径与来源,为安全防护提供关键线索。

此外,本文方法还具备良好的泛化能力与稳定性,能在动态变化的实际网络环境中保持高效运行,适应不断演变的攻击手段,为网络安全保障提供了可靠且有力的技术支撑。

(三)结语与未来展望

本文创新性地提出融合多源异构数据的 GNN AI 大模型协同驱动的 APT 攻击检测框架。该框架巧妙结合 GNN 在结构建模上的优势与 义识别能力 成有效互补。GNN 深入剖析网络拓扑结构,精准捕捉攻击行为的结构特 识别复杂攻击模式。通过这种协同机制,显著提升了 APT 攻击检测效 研究将聚焦 学习机制,使框架能实时适应不断变化的攻击手段;强化跨域迁移能力, 提升在复杂网络环境中的普适性; 并拓展至更广泛的网络安全场景,为智能化威胁检测技术的持续发展注入新动力。

参考文献

[1] 黄金超 , 谢志普 , 吕非彼 , 等 . 基于大小模型协同的智能化移动网络优化研究 [J]. 邮电设计技术 ,2024,(09):7-12.

[2] 刘井强 , 田星 , 舒钰淇 , 等 . 大模型赋能软件供应链开发环节安全研究综述 [J]. 信息安全学报 ,2024,9(05):87-109.

[3] 仇晶 , 陈荣融 , 朱浩瑾 , 等 . 基于溯源图的网络攻击调查研究综述 [J]. 电子学报 ,2024,52(07):2529-2556.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)