面向新质生产力发展的江苏高职院校布局结构分析

司慧娟

苏州经贸职业技术学院

引言

2024 年 3 月 5 日,习近平总书记在参加十四届全国人大常委会第二次会议江苏代表团审议时强调“要牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力”。培育和发展新质生产力需要加强职业教育,打造新型劳动者队伍特别是能够熟练掌握新质生产资料的应用型人才 。高等职业教育具有本地化属性特征,专业结构布局也应当因地制宜、准确对接区域产业结构,为新质生产力培育与发展提供技能人才支撑。

高技能人才培养是高职院校的核心职能。从需求侧来看,新质生产力带动产业向数字化、智能化、绿色化转型升级,促进产业转型升级依赖知识集成与技术创新,技能人才成为竞争的核心资源。从供给侧来看,多样化的教育结构才能更好适应产业发展需求和人的个性化发展要求,实现更充分更高质量的就业 [2]。高职院校要适应科技变革和产业变革形势,科学研判行业人才供需趋势,及时调整布局结构、专业结构、层次结构、规模结构,准确对接区域结构、产业结构、劳动力结构、技术结构 [3]。近年,教育部不断调整优化高等职业教育专业设置,引导高职专科专业设置服务国家重大战略、区域重点产业和特色产业、民生紧缺需求 [4]。

1. 面向新质生产力发展的江苏省产业结构布局

在当前新技术革命条件下,由于社会日渐网络化、信息化、数字化、智能化,新质生产力是以智能技术尤其是“算力”为代表的新型生产力[5],对应的产业体系发生根本性革命,主导产业形态广阔,人工智能产业、利用数字智能化技术从事生产创造的产业都可界定为与新质生产力对应的新产业。新技术突破是新质生产力主要的来源,通过市场创新、制度创新实现要素使用效率提高,用智能化新科技加大对传统产业的改造,促进新兴产业壮大,都属于新质生产力范畴。

1.1 江苏发展新质生产力的经济基础与产业优势

江苏经济总量大、产业优势强, 备发展新质生产力的良好条件。2023 年全省GDP 达13.7 万亿元,其中,工业增加值占比高达36 ;科创板上市公司已达 110 家,数量居全国第一 ;用全国 园区高质量发展百强榜单(2024)》显示,江苏共有 19 个园 的《2024 年 5G 工厂名录》显示,江苏有113 个项目入选, 展指数连续 4 年全国第一。《中国区域创新能力评价报告 2024》显示 排名跃升至全国第二位。

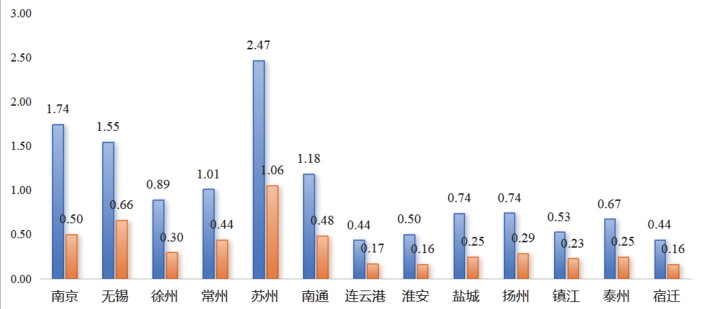

图1 江苏各市2023 年GDP 及工业增加值(单位:万亿元)

1.2 江苏培育发展新质生产力的总体布局

现代化产业体系具有创新活跃、技术密集、价值高端等特点,与新质生产力相辅相成、相互促进,是发展新质生产力的重要载体。江苏省围绕“突出构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系”“加快打造具有国际竞争力的战略性新兴产业集群”,以立足优势产业、壮大新兴产业、布局未来产业为总体思路,打造“1650”产业发展体系。同时,以具有国际竞争力的5 个集群、国内领先的10 个集群、引领突破的10 个集群,分层次、构建“51010”战略性新兴产业集群体系。全省 13 市立足市情、产情,在全省产业体系格局中、各有侧重,南京、苏州、无锡聚焦科技创新和高端制造业突破,徐州、常州、南通重点布局装备制造和新能源领域,连云港、盐城等沿海城市则重点发展海洋经济和港口物流。

传统产业向高端化、智能化、绿色化发展。传统产业在我国制造业中占比超过 80%,是我国经济的“压舱石”,也是形成新质生产力的基础。江苏的优势 也是传统产 业占江苏规上工业营收总额的60%。2023 年 6 月,江苏出台《加快建设制造强省行动方案》 聚焦 先进制造业集群、50 条产业链,着力推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。16 个集群营业收入超12 万亿元,其中 14 个制造业集群营业收入占全省规模以上制造业比重达 70% 左右。“1650”产业体系成为江苏先进制造业实现创新驱动,产创耦合,发展新质生产力的主要载体 [6]。

新兴产业加速突破,集群布局纵深推进。2024 年,江苏工业战略性新兴产业、高新技术产业产值占规上工业比重分别达 41.8%、50.7%。苏州工业园区的 物医药及大健康、米技术应用及新材料、人工智能及数字三大新兴产业总产值超 4000 亿元; 徐州工程机械集群入选国家首批先进制造业集群,相关规上工业企业达 381 家,集群内企业获评国家级制造业单项冠军 8 个,国家级专精特新“小巨人”企业 10 家。

2. 江苏高等职业教育布局结构

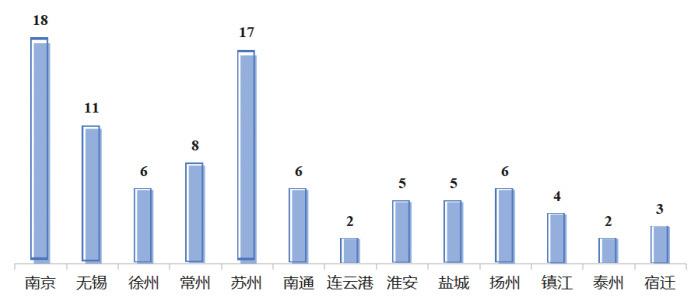

江苏省是中国经济最发达的省份之一,其高职教育布局与当地经济结构的匹配情况具有典型性。从高职教育布局、经济结构特点以及两者匹配情况进行分析:从产业需求、教育资源、政策支持、人口因素等多方面,江苏省各市的高职院校分布不均,南京、苏州、无锡等经济发达地区高职院校数量较多,教育资源更为集中;而连云港、宿迁等地的院校数量相对较少。总体来看,江苏省高职院校与地方产业结合紧密,为区域经济发展提供了重要的人才支撑。

2.1 江苏高等职业院校总体布局

江苏省高职教育体系完善,高职院校数量多、分布广,与地方经济紧密结合。2023 年,全省共有 93 所高职院校,其中公办院校 70 所、民办院校 23 所(含中外合作办学 1 所)。从高职院校的地区布局来看,主要集中在苏南地区(如南京、苏州、无锡、常州), 苏中和苏北地区(如南通、徐州、盐城)也有较多分布。工科类:机械制造、电子信息、建筑工程等专业占比较高,与江苏省制造业发达的特点相匹配。商科类:物流管理、电子商务、金融服务等专业发展迅速,服务于现代服务业。新兴产业类:新能源、生物医药、人工智能等专业逐步增加,适应经济转型升级需求。

数据来源:江苏省教育厅

图2 江苏各市高职院校数量[7]

2.2 江苏高等职业院校专业结构

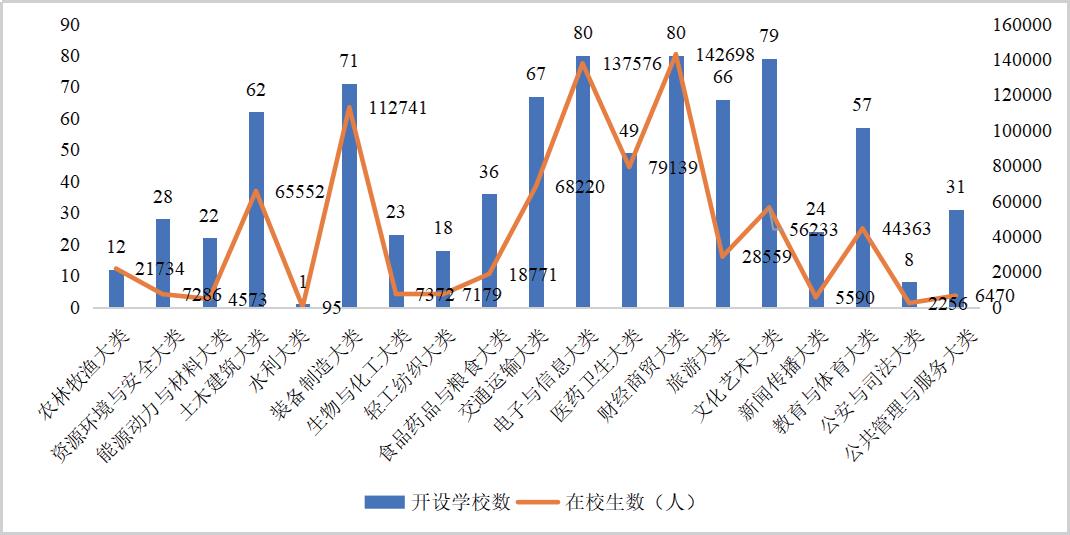

江苏高职院校主动服务对接 据区域 业发展和学校办学实际科学设置新专业,撤并淘汰供给过剩、 空复合材料成型与加工技术、区块链技术应用、文化创意 关停了电子产品营销与服务等专业。根据教育部《职业教育 职院校开设专业大类 19 个,在2024 年校生规模 98.6 万人。其中 贸大类,其次是电子信息大类和装备制造大类。

3. 结论与建议

整体来看,江苏省高职院校专业布局结构与产业结构布局较为匹配,但在以智能化技术、数字技术为核心推进新质生产力发展的产业趋势下,高职院校应做好精细的产业现状与趋势分析,优化专业布局,组建对接产业集群的专业群,全周期推进人才培养。

3.1 优化专业统筹布局,全链条对接区域产业结构。一是在保持现有专业大类与院校特色基础上,改造传统专业,增设新兴产业专业。联合重点领域领军企业、职教专家、行业协会,共同调研和论证,围绕传统产业升级、新兴产业和未来产业发展趋势,确定专业调整方案、引进先进师资、改善办学条件。对接“1650”现代产业体系重点领域和近期产业发展规划,重点向大数据、智能机械、海洋工程类专业倾斜。

3.2 强化人才支撑保障,全生命周期推进人才培养。匹配智能化发展的人才资源不足是目前推动制造业智能化转型的主要瓶颈,学科交叉和协同难度大、缺乏具有交叉学科综合素质的复合型高技能人才等现实制约较多。产业智能化、数字化和绿色化转型升级的深入及现代化产业体系的建设对于跨学科协作和深层次融合协作的要求日益提升,亟待校企进一步加强协作,探索“人工智能+”“数字化 Π+,Π- 的专业设置优化机制。

3.3 强化学科跨界融合,全方位创新组建专业群。产业集群发展与新质生产力互相促进,创新型产业集群创新要素更加高端、主体间协作更具效率,为新质生产力的培育提供土壤,为新质生产力的落地提供产业场景;而新质生产力在形成过程中,也能够催生新兴产 业, 加速产业集群的高级化。需要在专业建设发展过程中以产业集群发展需求为导向,以服务区域产业集群创新升级为目标合理组建专业群。

参考文献:

[1] 张进财,以职业教育打造新型劳动者队伍 为发展新质生产力提供人才支撑 人民日报 2024 年07 月02 日 09 版

[2] 曾天山.“岗课赛证融通”培养高技能人才的实践探索[J]. 中国职业技术教育,2021,(08):5-10.

[3] 和震 , 柳超 . 职业教育规划需要人才需求预测的优化 [J]. 现代教育管理 ,2021,(01):85-91.DOI:10.16697/j.1674-5485.2021.01.012.

[4] 李丹 中国教育报 2024/04/09 教育部公布2024 年高职专科专业设置备案结果

[5] 刘志彪 . 加快发展新质生产力的主要措施与产业政策转型 [J]. 上海师范大学学报 ( 哲学社会科学版 ),2024,53(03):5-12.DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2024.03.001.

[6] 张睿 . 发展新质生产力江苏先进制造业何以可为 [J]. 唯实 ,2024,(04):42-44.

[7] 江苏省教育厅:江苏省普通高等学校名单 [EB/OL].https://jyt.jiangsu.gov.cn/art/2024/6/20rt_77627_10220590.html

作者简介:司慧娟(1982—),女,河南许昌人,博士,高级工程师,研究方向为区域经济及职业教育。基金项目:江苏省高校哲学社会科学项目“适应江苏新质生产力的高技能人才培养路径研究”(2024SJYB1121)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)