“党建 + 课程思政”引领下淮安体校体育专业教师队伍建设研究

王云霞

江苏省淮安体育运动学校 江苏省淮安市 223001

一、引言

教师是落实立德树人任务的主力军,淮安体校作为竞技体育后备人才培养基地,承担着输送德技兼备体育人才的重任,因此对教师队伍的课程思政能力、训练教学能力等方面建设提出策略要求。淮安体校体育专业教师包括:体育专业理论教师、休闲体育专项教师、运动队教师(教练)等。当前体育专业教师队伍建设面临三重挑战:价值引领与技能传授割裂、党建活动与教学训练实践脱节、评价机制导向偏颇等。因此,本研究探索党建与课程思政协同引领的体育教师队伍建设路径,为体教发展提供实证方案。

二、淮安体校体育专业教师队伍建设的现实困境

“为党育人,为国育才”,决定了中职教育必须坚持党的领导,由党建作为引领,明确政治方向。淮安体校既是中职类学校又是“运动员的摇篮”,决定了体育专业老师具有教师、教练和思想工作者的三重的身份。教师需将党建工作中的理想信念、特色道路、思想精神等思政元素结合体育专业课程特色,润物细无声地教育影响学生,增强学生的爱国之情、报国之志,使学校成为坚持党领导的坚强阵地。目前,淮安体校体育专业教师队伍建设还存在现实的困境,主要有以下三方面:

(一)党建与业务时空上冲突

集中学习形式化:训练需要时段、学习需要时间,在现实中出现党建活动与教育教学、专项训练冲突现象,政治学习流于签到形式,组织生活形式化。 联系较少;政治引领浅表化:支部学习多停留在文件宣读、会议学习中,实践锻炼、 案例中未结合训练场景和党建工作中的思政元素设计教学,对时事热点、 失思政教育契机;党建宣传局限化:淮安体校支部党员有各自意识形态责任 生交流 。在实践中,部分党员教师因业务事务,宣讲交流党建知识和思政要点不足,未能全面发挥党员的示范引领作用。

(二)课程思政实施能力薄弱

体育专业实践性强,专项教练存在“重技能轻德育”倾向,15% 教练认为“思政教育是文化课教师职责”,存在认知偏差;体育训练过程中体现出来的品质精神,如:游泳课程中的“规则意识”、田径中的“坚持精神”、手球训练中“协作精神”等,教练未认同为思政资源,错失教育契机。体育特色思政元素和党政知识中存在的思政资源没有系统提炼,缺乏素材敏感性;30% 体育专业教师有课程思政意识、无立德树人方法,课程设计和授课中思政元素融合不自然,方法单一。

(三)协同机制与长效激励缺位

目前,教务科、训练科与学校党委联席会议年均次数少,通过党建引领师生课程思政意识不足,课程思政协同机制不完善;体育专业教师考核中,业务成绩、教育教研等权重占比80%,思政成效仅占比 15%,在教师晋升评定中缺少党员示范、思政能力等方面考核和激励措施,长效激励缺位;已开发的“课程思政教案集”未转化为校本教材,校际资源共享率不足40%,成果转化不足;思政素材、思政资源缺少典型案例手册和资源库,对该方面建设要求未放入到评价机制中,评价机制不全面。

三、“党建+ 课程思政”双轮驱动实践教师队伍建设

通过“党委统一领导、教务科、训练科牵头抓总、相关部门联动、学校落实推进”的工作格局,形成学校党委、各党支部、各部门的联动工作机制,通过政治引领、课程思政、机制驱动,推动体育专业教师队伍课程思政、训练教学能力的长效发展。

(一)政治引领:打造党支部创学形式

创新组织设置:淮安体校课务安排特点是上午基础课与专业理论课教学,下午专项与运动队训练,由此淮安体校党委按课务特点设置党支部,分为行政党支部、教师党支部、教练党支部。这样组织设置可以最大限度地保证党建工作开展,减少与业务的冲突。在支部内按照项目群各分出两个党小组,实行“双组长负责制”,党小组长多为教研、训练组长。此设置使得业务相近的党员,可以在党日活动过程中加入课程思政实践内容,确保课程思政建设在正确的政治方向上推进。

强化政治赋能:组织党建工作,提炼思政资源。淮安体校党建活动重点途径为“三会一课”,即党日活动会、支部大会、组织生活会、党课。活动时通过马克思主义理论、时事热点、习近平总书记重要讲话精神等学习内容,提升专业课教师的思想站位;通过开展基地参观、专题问题测试、典型案例分析,专题系列大讨论等形式增强党支部活动的效果,强化专业课教师的党建认知。设计活动有:赴金湖荷花荡廉政教育、淮安新四军纪念馆拓展训练、参观周恩来纪念馆教育基地等。

融合学习方式:支部根据系列学习活动和大主题,将体育元素加入,如,学习“习近平总书记在出席哈尔滨第九届亚洲冬季运动会开幕式重要致辞精神 内容时,结合体校冬训动员大会、冬训誓词、体育强国思想等事件开展学习;学习“中央八项规定精神” 时结合体育系统、体校廉洁事件开展学习;党小组根据项目特色、先进事迹、奥运冠军、体育精神等思政素材拟定党员学习交流内容,如教练党支部学习八项规定时,加入江苏省城市足球联赛中不放弃的拼搏精神、体育精神。这些创新融合,让体育专业教师躬体力行,丰富了组织活动的针对性、思政性和时效性。

(二)课程浸润:体育思政元素深度开发

1. 强化教师思政素养与教学能力提升

定期组织教师、教练参与思政专题培训,学习党和国家教育法规、方针政策以及领导人关于教育的重要论述;定期组织教师“走出去学行业典型、把行业榜样请进来”,将奥运冠军和教练员请入培训课堂,让体育教师近距离接受精神洗礼。同时,体育理论课教师到专项课堂听课交流,体育专业教师下训练队,跟队学习交流,如走进奥体中心训练基地,感受运动会精神;走进金牛湖水上项目国家训练基地感受“奋勇拼搏、永不言弃”,教师下队同时宣传党建认知内涵和课程思政要领。教师、教练集体备课,提炼训练基地蕴含的体育思政元素,从体校本土特色上深度开发。定期举办思政教师与专业教师集体备课会,设立“课程思政教学领导小组”,围绕体育项目特征挖掘思政元素,如将女排精神融入排球课程目标,将意志品质融入教学内容,将团队协作融入教学研讨,将胜负观融入课程评价体系,集体备课机制使思政元素“如盐化水”般融入课程建设全过程,实现培训“全过程育人”。

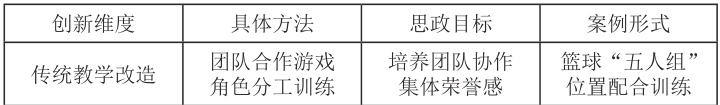

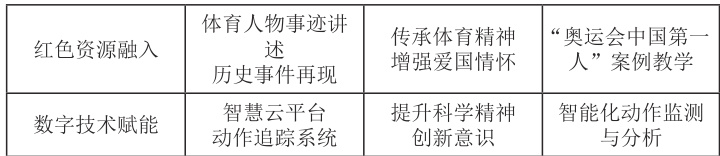

2. 创新训练场域教学方法与载体设计

传统体育教学改革:课程思政视域下,体育专业教师需注重教学方法和载体的设计。如,采取案例法、演示法、任务驱动法等师生互动的教学方式,采取角色扮演、模拟和游戏、练习法、实践强化法等生动有趣的教学方法;教师应注重教学改革,设计融合思政元素的课堂活动,以满足学生“技能+ 品质”的塑造。如,为增强学生的训练效果、责任感和集体荣誉感,在沙滩排球教学中设计“绑腿前进”活动;为培养学生的传球技能、合作精神和团队意识,在橄榄球教学中组织“团队连续传球挑战”游戏等。教师可采用线上 + 线下混合方式提升教学实效,突破时空限制。如,淮安体校先后为国家培养输送了 2 名奥运冠军、9 名世界冠军、17 名亚洲冠军和多名全国冠军等,邀请他们录制视频或现场开展讲座、介绍经验、教授技巧、传递正能量。课程思政不是简单的在课程中加入思政条目,而是“你中有我,我中有你”的融合,这些活动将抽象的思政理念转化为具象的体育实践,使学生在身心体验中内化价值观念。

红色体育资源转化:党建工作中蕴含着丰富的体育相关思政素材,党支部应开展系列活动,系统梳理党史、四史中的红色体育精神谱系,并将这些精神资源转化为教学案例,通过多样方式提高体育人才的综合素质。如,梳理思政谱系,可包括不限于以下精神:长征体育精神、延安体育精神、苏皖边区体育精神、奥运精神等。可包括不限于以下榜样人物:中国参加奥运会的第一人刘长春;始终如一艰苦训练夺得世界冠军的邓亚萍;中国首位奥运会男子百米决赛运动员苏炳添等。

数字技术赋能教学创新:在课堂教学评价、体育技能服务、体育赛事服务,赛事数据提炼等精密要求中运用智能化工具和监测系统。如,体育专业教师通过“互联网 + 课程”、智慧体育云等平台,实现本校教师与异地专家隔空授课交流,提升教师信息技术应用分析能力。通过应用 FMS 动作筛查智能系统,实现功能性的风险评估与指导,提高教学训练的安全系数和数据采集力;通过采用心率监测与智能分析系统,提升体育专业教师在训练指导中的实效性。

表1 :体育课程思政教学方法创新体系

(三)机制驱动:制度保障与协同育人

1. 完善教师评价与发展机制

评价主体多元:建立由自我评价、同事评价、学生评价、社会评价组成的多维评价网络。在评价体育专业教师时,不仅关注其专业技能水平,更注重其在体育活动中体现的师德素养、课程思政能力,同时注重育人对象课堂表现、社会表现、技能掌握等方面综合评价。这样评价机制,使教师不仅关注技能传授,更重视价值引领,推进课程思政建设纵深发展。

评价内容细化:评价体育专业教师要从师德师风、思政水平、教学教研效果、育人效果、课程思政建设效果等方面多维度立体化评价,细化指标、 细分条目。比如“育人效果”中应注重涵盖学生的认知、情感、行为三个维度的表现效果。认知维度:学生对体 体育精神等理论知识的理解和掌握,对课程思政课堂教学的认同与实践;情感维度:学生在爱国主义、社会责任、集体荣誉等情感方面的变化;行为维度:学生在体育活动、社会生活中的实际表现,如思想礼仪、赛场风范、技能精进等方面体现。细化评价内容使思政教育效果可观察、可测量、可评价。

发展机制重构:在课程评价中,采用定量与定性相结合的评价方法。基于课程教学目标、教学设计、育人方法、育人效果等方面,着手制定《课程思政视域下体育专业课堂教学考核细则》,形成课堂教学全面发展的科学评估;在岗位晋升、评奖评优等激励机制中,设立课程思政评价指标,提高权重占比,激发教师课程思政潜力;在能力培训中,增加师德师风、业务能力、数字化应用等专项培训,调动教师积极性与创造力。使课程思政建设从“软任务”变为“硬指标”。

2. 强化资源保障与协同育人

强化组织保障,建立学校党委统筹规划、各党支部组织实施、党员带头示范的三级联动工作机制,通过自上而下的课程思政建设推进 风和业务能力 构建建设共同体,组建跨学科教学团队,促进专业交流与协作,实现资 ;建设课程思政资源库和共享平台,整合校内外资源,为教师开展 协同校企、校馆、家校三全育人网络,组织训练基地、体育中心、合作企业、学生家长与 教 动合作,在联动中,设立课程思政实践基地、开发家风校风云课堂,以此强调党建知识和思政资源,促进课程思政建设。

结语

淮安体校教师队伍建设 在提高教师的思政素养、业务能力、资源整合力过程中,促进队伍建设 个支部组成,各支部教师通过构建系统性引领机制,将党的教 课堂教学、育人方式等,使体育课程从单纯的身体训练场域转变 建设,进而为培养德技并修的高素质体育人才奠定了坚实基础。教师 机制驱动”三维模型是组织层面的管理创新,更是教育理念的深刻变革,使体育 “育人为本”的本质要求。

参考文献:

[1] 刘旭明,张远凤 . 高校教师党支部与课程思政建设融合的价值意蕴与实践路径 [J]. 金陵科技学院学报(社会科学版),2023,37(4):71-78.

[2] 唐娇,吴彦等 .“党建 + 课程思政”背景下高校专业课教师队伍课程思政育人现状及建设策略 [J].卫生职业教育,2024,42(8):29-32.

[3] 胡孝四 . 基于全面推进课程思政背景的高校教师党支部建设研究 [J]. 改革与开放,2021,(14):68-72.

[4] 周兴 . 高校教师党支部在课程思政建设中发挥作用的机制研究 [J]. 当代教育理论与实践,2021,13(5):13-17.

[5] 胡涛,谢全胜.“党建+课程思政”视域下创建高校教师样板党支部的途径研究[J]. 大武汉,2024,17 :123-124.

[6] 王若梅 . 聚焦教师党支部精神信念引领推进“课程思政”长效机制建 [J]. 江苏教育,2023,52 :23-26.

姓名:王云霞, 性别:女, 民族:汉, 出生年月:198408, 籍贯:, 学历:研究生, 职称:高级讲师, 主要研究方向:数字化教学、教学改革

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)