盾构法在水利工程中的推广应用及工程质量评定方法分析

徐健

定远县江巷水库工程建设管理处 安徽省滁州市 233200

摘 要:盾构法作为机械化、高控制度的隧道施工技术,在交通工程中已广泛应用,在水利领域仍处推广阶段。本文以江巷水库引水隧洞为例,分析盾构法在复杂地质与高水压条件下的适应性,提出水利工况下的设备选型、施工控制与土体改良路径;构建涵盖结构完整性、沉降与渗透控制等指标的多维质量评定体系,并通过实测数据验证其在精度、效率与风险控制方面的优势。研究成果为盾构法在水利隧洞中的推广提供了理论基础与实践支撑。

0 引言

随着水利工程向深埋、长距离、高水压方向发展,传统钻爆与明挖法在效率、安全性和成型质量上日益暴露局限,尤其在软弱围岩、高水位与生态敏感区,亟需更高效、可控的施工技术。盾构法作为集成化施工工艺,具备连续掘进、同步支护、扰动小等优势,已在市政交通领域成熟应用,具有良好适应性与可复制性 [1]。相比交通工程,水利隧洞对防渗、结构稳定与运行安全要求更高,盾构法的密闭开挖、同步注浆与全断面支护特性,为其在水利工程中的推广提供了技术基础。本文围绕盾构法在水利工程中的适应性,构建质量评定体系,并结合典型案例,提出施工优化与质量控制策略。

1 盾构法在水利工程中的适用性分析

1.1 水利工程隧洞的地质、水文及结构特点解

水利工程输水隧洞多处于高水压、深埋和地质复杂区,常穿越断裂带、软弱围岩或富水层,施工受限大,安全风险高。结构需兼顾抗渗、防腐与长期稳定,衬砌精度和施工连续性要求高。传统钻爆法在复杂地层中易引发超挖扰动,成型质量波动大,难满足水利工程的高质量控制标准 [2]。

1.2 盾构法技术适应性的界定条件与优势归纳

盾构法具备封闭开挖、同步衬砌与自动化高的优势,适用于软弱地层、高水位及生态敏感区。通过土压或泥水平衡保持开挖面稳定,结合姿态控制、同步注浆与实时监测,有效降低沉降与扰动,提升安全性与成型质量,适应性强,是水利隧洞施工技术升级的重要路径。

1.3 案例对比分析

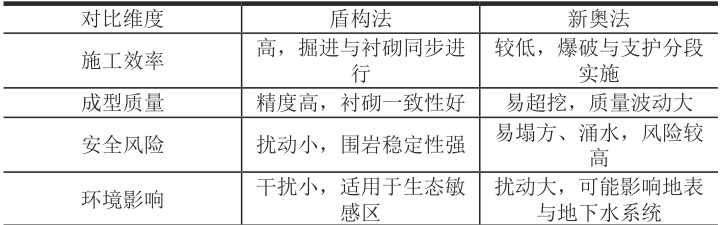

以江巷水库近期引水工程隧洞盾构段与新奥法段对比施工效率、结构精度、安全性与环保性能。结果显示,盾构法在成型一致性、风险控制与环境适应性方面表现优越,具备良好推广价值,详见表1。

表1 盾构法与传统钻爆法在水利隧洞施工中的对比分析

2 推广应用的关键技术路径

盾构法在水利隧洞中的应用具备广阔前景,但其工程适配性需结合复杂地质、水文及施工环境,优化关键环节。

2.1 盾构设备与支护系统适配优化

盾构设备选择需充分考虑地层渗透性与磨蚀性,水利隧洞多涉及饱和砂卵石层与软硬互层,宜采用土压或泥水平衡盾构机。刀盘配置方面,针对复合地层,采用多级切削环与可更换铲齿,并配备中心搅拌装置,以提升掘进稳定性与刀具寿命[3]。

2.2 掘进过程的工艺控制与智能系统融合

施工过程通过土体改良剂(泡沫、聚合物)优化掌子面稳定性,配套多点同步注浆系统控制盾尾填充饱和度,防止沉降与渗透隐患。掘进参数(推进力、刀盘扭矩、姿态等)接入实时监测平台,形成“掘进—注浆—监测—反馈”闭环控制系统,实现过程质量在线可控。

3 工程质量评定方法与指标体系构建

盾构法在水利隧洞中的质量控制不能局限于终点检验,而应向全过程动态评定拓展,形成可量化、可监测的多维指标体系。

3.1 质量评定的传统方法与局限性

目前工程质量评定多基于《水工隧洞设计规范》,采用静态抽检方式评估衬砌厚度、轴线偏差、强度等级等指标。尽管具备基础把控功能,但难以反映施工过程中质量波动及潜在风险,尤其在连续掘进与同步支护的盾构法施工中,滞后性与覆盖盲区突出。

3.2 动态过程评定指标体系构建

结合盾构施工的工艺特征,应建立覆盖结构完整性(错台、沉降)、渗透控制(注浆饱和度、渗压)、施工偏差(轴线偏移、断面形变)与风险预警(土压异常、姿态突变)等维度的评定指标体系 [4]。每项指标设置警戒值,并匹配对应监测方式,构成质量预警与决策支持闭环。

3.3 检测技术体系与适用性比较分析

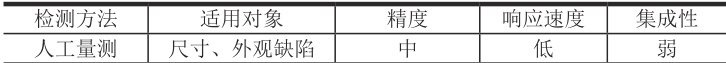

当前质量检测正由人工量测向自动化、智能化技术转型。各类方法适应性如表2 所示:

表2 盾构隧洞常用检测方法对比

上述数据表明,自动沉降监测和激光扫描在盾构法施工质量管理中具有明显优势,是推动全过程质量监管的重要支撑。

3.4 BIM-GIS 集成化质量管理机制

将 BIM 三维建模与 GIS 空间信息系统融合,实现工程结构、监测数据、地理环境的集成管理,可进行断面可视化追踪、风险点定位与趋势演化分析。此机制有助于构建动态质量数据库,实现从“结果检查”向“全程监管”转型。

4 工程实践案例分析

4.1 工程概况与地质环境特征

江巷水库近期引水工程批复总投资 22.41 亿元,主要建设内容包括新建滁河四级站干渠、 江庄提水泵站 、 江巷水库连通涵及影响处理工程等,设计流量 24m3/s。新建滁河四级站干渠工程中暗涵长度达 20.34 公里,其中盾构段13.2 公里,明挖箱涵段 7.14 公里。盾构段位于下游复杂冲积地层,水文地质条件变化剧烈。盾构机型号为 Φ6.28×80m 泥水平衡型,区段总长 13.2 公里。洞身范围地层以强风化粉砂岩、泥质砂岩为主。地质条件适合盾构施工。

4.2 施工组织与质量控制措施

项目采用全生命周期质量管理体系,施工前通过 BIM 建模与地质信息集成完成工艺模拟与风险点预控,施工中通过同步注浆饱和度监测、盾尾压力控制、刀盘姿态感知、沉降实时反馈等手段实现质量在线调控,施工后进行激光断面扫描与地质雷达检测,闭环验证结构完整性。

4.3 质量评估与绩效表现分析

根据现场监测数据,衬砌环缝错台控制在 ±10mm 以内,盾尾注浆饱和度稳定在 96.8%,地表沉降控制在 ±5mm,均满足高标准水利工程质量要求。盾构段单位掘进中未发生结构性质量事故,充分验证了盾构法施工的适用性、安全性与质量可控性。

5 结论与展望

本文围绕盾构法在水利隧洞中的适应性应用与质量评定体系,系统梳理了关键技术路径,构建了全过程多维质量评估指标体系,并通过江巷水库工程实践验证其可行性与优越性。研究表明,盾构法在复杂地质条件下具备良好的施工稳定性与质量可控性,动态监测与智能化管控是提升工程质量的关键支撑。展望未来,盾构施工质量管理将更加依赖信息技术融合与智能预警机制,建议持续推进 BIM-GIS 集成、传感系统优化与质量评价标准的更新,形成水利工程中更具普适性、实时性与科学性的质量控制体系。

参考文献

[1] 阳晃林 , 姜燕 , 李志云 , 等 . 广东省水资源配置工程隧洞施工风险及对策研究 [J]. 广东水利水电 ,2021,(12):89-93.

[2] 李强 , 李子阳 , 王长生 , 等 . 长距离输水隧洞盾构法施工风险事件路径预测 [J]. 南水北调与水利科技 ,2022,20(05):999-1009.

[3] 张胜瑜 . 基于 BIM 技术的盾构法引水隧洞项目进度管理研究 [D]. 华北水利水电大学 ,2020.

[4] 李金运 . 盾构法施工技术在水利地下设施工程中的应用探究 [J]. 居舍 ,2020,(26):59-60.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)