“问”出思维力:小学高段数学问题驱动教学的四维实践与案例解析

蒋莎军

杭州市余杭区良渚第二小学 311112

一、现状审视:高段数学课堂的思维困境

小学高段数学知识抽象性、逻辑性增强,对学生思维品质要求陡升。审视当下课堂,普遍存在制约思维深度发展的瓶颈:

困境一:被动吸收 → 主动缺位

教师“满堂灌”,学生沦为“记录员”。例如,教学《圆的面积》公式时,教师直接推导 S=πr2 ,学生机械记忆套用。一位学生在课后访谈中坦言:“我知道公式,但为什么要剪拼成长方形? π 是怎么来的?不太清楚。”缺乏主动建构过程,导致理解浮于表面,内驱力不足。

困境二:问题浅表 → 思维休眠

提问停留于记忆或简单模仿层次。如教学《分数应用题》时,常见提问:“这道题用加法还是乘法?”或直接问答案。学生无需深究数量关系本质,只需识别关键词或套用模式,批判性思维与深度分析能力得不到锻炼。

困境三:互动单一 → 协作荒漠

互动多限于“师问 - 生答”点对点模式,生生深度对话稀缺。在一次《可能性》的小组讨论观察中,发现任务仅为“判断摸球可能性大小”,缺乏对“如何设计公平游戏规则”的协作探究,讨论迅速结束,多数学生未实质参与,合作流于形式。

困境四:脱离生活 → 应用断层

知识学习与实际脱节。如《统计》单元结束后,学生熟练绘制条形统计图,但面对“调查班级同学最喜欢的课外运动并分析原因”的任务时,茫然无措,不知如何设计问卷、收集整理数据并解释结果,应用意识与迁移能力薄弱。

二、破局之道:问题驱动教学的四维实践体系

基于上述困境,构建以“问题”为核心引擎,融合情境、流程、评价的四维实践体系,驱动学生思维向高阶跃迁。

(一)纬度一:问题设计锚定核心——构建思维进阶的“脚手架”

紧扣课标重难点,设计具有挑战性、开放性、连贯性的“主问题- 子问题-拓展问题”链。问题需引发认知冲突,指向核心概念与思想方法。以《长方体和正方体的表面积》教学为例,以“设计最省包装纸方案”为真实任务驱动,构建阶梯式问题链:1. 主问题:如何为礼盒设计包装方案使用纸最少?2. 子问题:如何计算单个盒子的表面积?组合后新增哪些接触面?3. 拓展问题:能否

通过调整盒子排列方式进一步优化?

学生通过动手操作(如拆解纸盒、绘制展开图),自主发现表面积计算本质是“立体图形平面化”,并探索重叠面消除的优化策略。真实需求驱动下,学生从公式记忆转向空间想象与策略创新,实现思维从理解到创造的跃升。

(二)维度二:情境建构真实嵌入——点燃探究欲的“催化剂”

创设源于生活、蕴含认知冲突或具有跨学科整合价值的真实任务情境,让问题“有根”,激发深度探究的内驱力。以《百分数的应用》为例,创设“商场促销方案决策”情境,提出核心任务:双十一促销中,A 店“满200 减40%”,B 店“每满 100 返 30 元券”,C 店“折上折(先八折再九折)”——为家庭选购500 元商品,哪家最划算?

学生需解析不同规则中的百分数逻辑,计算实际支出并对比优惠力度。在争论“满减”“返券”“复合折扣”差异的过程中,自然深化对百分数乘法意义与生活应用的理解。情境的真实性促使学生主动建模计算,强化决策能力与批判性思维。

(三)维度三:流程再造双线推进——打造深度思维的“循环圈”

优化“个体独立思考 → 小组协作攻坚 → 全班思维碰撞 → 教师精讲点拨→ 迁移应用创新”的探究流程。强调“做数学”、“说数学”,让思维过程外显。

以《求不规则物体的体积》为例,采用“实验探究 + 协作攻坚”双线流程:1. 个体思考:如何测量石块的体积?(学生提出排水法、沙埋法等猜想)2. 小组协作:设计实验步骤,记录水位变化数据并计算体积;3. 全班辩论:对比不同方法的误差与适用性;4. 迁移创新:测量复杂物体(如空心螺帽)需突破哪些难点?

通过“做数学”(动手实验)、“说数学”(解释原理),学生将抽象的“等积变换”思想具象化,在迭代方案中发展实践能力与空间转化思维。

(四)维度四:评价赋能量规引领——照亮成长路径的“导航仪”

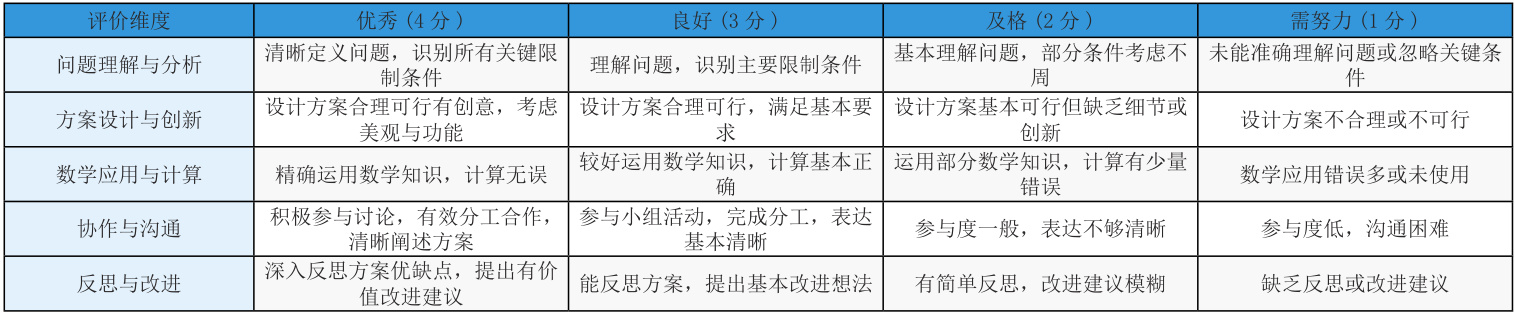

建立多元化(教师、自评、互评)、多维度(知识技能、过程方法、思维品质、情感态度)、多形式(观察、对话、作品、测试、项目)的评价体系,特别设计聚焦问题解决过程的评价量规。以《设计校园绿化微方案》为例:

1. 评价量规:

2. 评价实施:

(1)过程性评价: 教师巡视观察小组合作、问题解决过程,记录亮点与问题。

(2)作品评价: 依据量规,对小组提交的方案设计图、预算表、说明书进行评价。

(3)展示与互评: 小组展示方案,其他小组依据量规标准提问、点评、打分。(4)自评与反思: 学生个人依据量规自评,填写反思表(“我最大的收获是…”“我需要改进的是…”)。

量规为学生提供了清晰的努力方向和评价标准,使评价聚焦于思维过程、合作能力和创新实践,而不仅仅是最终答案。自评互评提升了元认知能力和责任感。

三、结论

基于问题驱动的小学高段数学教学四维实践体系(问题锚定核心、情境真实嵌入、流程双线推进、评价量规引领),通过系统设计与丰富的真实案例验证,有效破解了课堂思维困境。它显著提升了学生的课堂参与度、问题意识、批判性思维、合作探究能力以及解决复杂实际问题的数学核心素养。

未来实践需持续深化:一是进一步探索跨学科项目式学习中复杂驱动性问题的设计与实施;二是加强信息技术(如动态几何软件、数据分析工具、AI 互动平台)在支持问题探究、思维可视化方面的深度应用;三是完善针对不同层次学生的差异化问题链设计和评价反馈机制。教师需不断提升专业素养,在“问”的艺术与“导”的智慧上下功夫,使问题真正成为点燃学生思维火把、驶向素养彼岸的核心引擎。

【参考文献】

[1] 周宇霆. 基于真实情境的驱动性问题在小学数学项目式学习中的应用案例研究 [J]. 小学生 ( 下旬刊 ), 2025(05):19-21.

[2] 刘加霞. 促进学生数学理解的教学设计研究[M]. 北京:北京师范大学出版社 , 2018.

[3] Grant Wiggins, Jay McTighe. 追求理解的教学设计(第二版)[M].闫寒冰, 等译. 上海:华东师范大学出版社, 2017.

[4] 张丹, 等. 问题引领:小学数学课堂教学改革探索[M]. 北京:教育科学出版社 , 2020.

[5] 中华人民共和国教育部 . 义务教育数学课程标准(2022 年版)[S].北京:北京师范大学出版社, 2022.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)