银行信贷结构对实体经济高质量发展的支撑作用研究

何颖颖

国家开发银行江苏省分行 江苏省南京市 210019

一、银行信贷结构的内涵及演化趋势

(一)信贷结构的基本概念与分类方式

银行信贷结构指的是银行信贷资金在不同层面的分布及配比状况,它是金融资源配置格局的综合表现。从资金运动的全过程来看,它的关键在于合理规划信贷资金的流向、期限、利率、风险等要素,做到金融资源同实体经济需求相适应。

分类方式常见的有:一是行业投向结构,也就是信贷资金投放到农业 业、服务业等不同产业及细分行业的分布状况,体现金融重点扶持哪一 产 清的周期来分,包括短期贷款(一年内)、中期贷款(1 到 5 年)和长期贷款(5 年 程度。三是区域结构,是指信贷资金在东中西部、城乡间分配的比 四是客户结构,根据企业大小、所有制类别等进行区分。比如对小微企业、民营企 接涉及普惠金融是否落实;五是产品结构,包含绿色信贷、科技信贷、供应链金融等有特色的信贷产品,体现金融服务创新程度。

(二)我国银行信贷结构的演变过程与阶段特征

我国银行信贷结构的演变与经济体制改革、产业政策调整、金融市场化进程深度绑定,大体上可以划分成四个阶段:计划经济时期(1949-1978 年):信贷结构行政化,信贷资金主要投向重工业和国有企业,服务计划经济的资源调配,民营经济和轻工业信贷占比极低,期限结构以短期周转贷款为主,缺乏长期投资支持。

市场化改革的起步阶段 (1979-2000 年 ): 市场经济体制确立之后,信贷结构向多元化态势转变。这一时期,国有银行开始商业化改革,信贷资金往制造业和基础设施领域倾斜。同时,乡镇企业和民营企业得到信贷支持,但是仍然受到所有制歧视。在这个过程中,中长期贷款所占比例逐渐上升至30% 左右。

高速增长期(2001-2012 年):加入 WTO 后,制造业信贷需求猛增,房地产与地方融资平台成信贷投放重点,中长期贷款占比超 50%。且“东高西低”是该阶段的区域结构特点,东部沿海地区信贷占比达 60% 以上,绿色信贷、普惠金融未形成规模。

高质量发展转型期(2013 年至今):经济进入新常态之后,信贷结构加快改善,传统高耗能行业信贷占比下滑,战略性新兴产业、绿色产业信贷快速上升,普惠小微贷款余额年均增速高于 20% 。2024 年制造业中长期贷款余额同比增长 38.5% ,绿色信贷余额冲破 30 万亿元,区域信贷差距渐渐减小,结构调整愈加重视质量和效率。

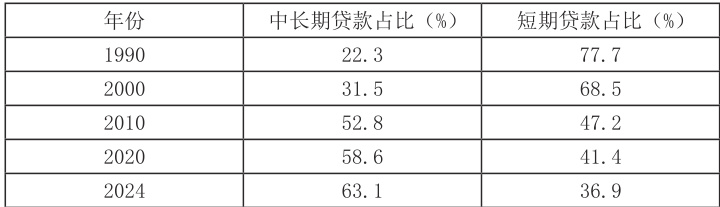

如下表是 1990-2024 年我国银行中长期贷款占比变化趋势,更能直观的看出不同时期中长期贷款占比的变化情况:

数据来源:中国人民银行《中国货币政策执行报告》(2024 年第四季度)

(三)政策性银行在信贷结构体系中的功能定位政策性银行是落实国家战略的金融工具,在信贷结构体系中发挥“引导性、补充性、逆周期”作用:

战略引导者:围绕国家重大战略调整信贷投向,在基础设施、科技创新、区域协调等领域发挥“头雁效应”。市场补充者:关注商业性金融较小涉足的领域,如农业农村、中小企业、高风险新兴产业等等,用风险补偿降低信贷门槛。

逆周期调节者:在经济下行期加大信贷投放力度,对冲市场收缩压力,在疫情期间(2020-2022 年)及之后的经济恢复阶段政策性银行不断发力。

(四)当前信贷结构调整面临的挑战与优化方向

当下信贷结构优化存在多重约束。其一行业错配,传统高耗能行业信贷退出慢,新能源、高端制造等领域融资缺口达 1.5 万亿元。其二期限错配,约 70% 的中小企业寻求贷款是为了满足短期需求,中小企业短期贷款占比超 70%,技术研发等长期资金需求难满足。其三区域失衡,东部地区信贷资源占比达 63% ,中西部县域金融覆盖率不到48%。其四风险约束,绿色项目、科创企业风险评估难度大,银行信贷投放动力受阻。

针对上述挑战,可从以下方面进行优化:一是向战略新兴产业倾斜,加大对先进制造、数字经济等领域的支持力度。二是拉长信贷期限,要根据企业的实际需要,对贷款期限的结构进行适当的调整,更好地满足技术研发等长期资金需求。三是强化区域均衡,政策性工具引导信贷流向中西部、乡村振兴重点区域。四是创新风险缓释工具,推广绿色信贷保证保险、科创企业知识产权质押模式。

二、信贷结构优化对实体经济的支撑效应分析

(一)优化行业投向结构,增强重点领域金融供

精准调整行业投向结构, 是 信贷支 以资金的再分配来促进产业的升级。比如压缩钢铁和煤炭 给新兴产业创造更大的发展空间。而增加对战略 发,加快产业集聚。这种调整并非简单的数量增 体经济的质量。根据中国人民银行发布的《2023 年 中长期贷款余额同比增长28.5%,其中高技术制造 与此同时,钢铁、煤炭等传统产能过剩行业贷款余额持续 5.2%s 现了信贷资源向新兴产业的有效倾斜。

(二)合理配置期限结构,匹配不同产业发展周期

信贷期限结构的优化,其目的在于解决“时间错配 是要使信贷能够与产业周期的需求相匹配,以此来降低潜在风险 中期贷款以涵盖整个生产链;制造业的设备更新 资金支持;服务业由于其经营方式灵活,资金周转 引发“短贷长用”现象,进而加剧资 实践过程中,以深圳为例,据中国 业贷款余额突破千亿元达 1174.7 亿元,同比增 25.5% 获得的长期信贷支持超过1.2 万亿元,推动其产 现九连冠的佳

(三)平衡区域结构布局,支持区域协调发展

信贷区域结构的优化是 资金跨区域流动,形成协调发展格局。政策性银行通过增加对中 长速度,在基础设施建设、产业承接等方面形成后发优势。此外, 打破各类壁垒,有效推动生产要素实现共享。在城乡信 增长为乡村发展注入动力。农村基础建设贷款促进了农村水利、 吸引投资,形成“信贷- 环境- 经济”的循环体系;“县域产业+ 民生工程” 的贷款模式则 力实现乡村的可持续增长。

(四)推动绿色信贷与普惠金融,提升可持续发展能力

绿色信贷作为实现"双碳"目标的重要金融工具,2025年1-4月,国家开发银行已发放绿色贷款超2500亿元,重点支持绿色基础设施、清洁能源、生态保护等领域。截至 2024 年末,我国绿色贷款余额达 30 万亿元,占全部贷款余额约 12%,在环境风险定价机制引导下,钢铁、水泥等高耗能行业绿色技改贷款占比提升至 40%,带动单位GDP 能耗同比下降0.4%。

普惠金融方面,截至 2024 年末,国家开发银行累计发放国家助学贷款 4569 亿元,支持家庭经济困难学生2225 万人。2025 年,普惠小微贷款余额预计突破 30 万亿元。农村数字普惠金融覆盖率提升至 85% ,通过 " 农户信用贷+ 产业链金融" 模式有效缓解" 三农" 融资难题。

2018-2024 年我国绿色贷款与普惠小微贷款余额增长趋势分析:

数据来源:国家金融监督管理总局年度报告(2024)

三、完善信贷结构支撑机制的政策建议(-) 健全宏观引导政策,引导资源流向重点领域

在当前经济形势下,财政政策与货币政策的协同配 要 财政贴息和减税政策是一种强有力的政策手段,可以对银行信贷进行有效的引导。 比如针对绿色 的财政贴息,可以减少银行贷款费用,从而提高其发放绿色信贷的积极性,鼓励更多的资金流向环 保和 清洁能源等环保行业,既可以促进工业的可持续发展,又可以为我国经济的绿色转型提供推动力

将科创企业贷款纳入央行再贷款扶持范围有很多好处。一方面,它可以降低银行的资本成本,为科创企业提供更优惠的利率,缓解科创企业融资困难;同时,也可以指导银行增加对科创企业的信贷支持,缓解科创企业高研发风险和低资产特征所带来的融资困难,从而促进科技创新和产业升级。

建立国家重大项目融资协调机制,是优化信贷投放的重要举措。发改委、工信部等部门应定期公开重点产业项目目录,包括战略性新  , 设施等方面。这一目录为银行提供了明确的项目参考,能促使银行提前参与项目规划。在项目规划阶段, 银行可凭借自身的金融专业知识,通过对项目进行融资方案设计、资金调配等方面的服务,使贷款更加准确,更好地引导资金流向重要项目。

, 设施等方面。这一目录为银行提供了明确的项目参考,能促使银行提前参与项目规划。在项目规划阶段, 银行可凭借自身的金融专业知识,通过对项目进行融资方案设计、资金调配等方面的服务,使贷款更加准确,更好地引导资金流向重要项目。

(二)优化监管考核体系,激励银行调整信贷结构

监管部门要完善差异化的考核指标,对商业银行来说,把绿色信贷,普惠小微贷款占比归入 MPA(宏观审慎评估),这会促使商业银行在经营决策时,更加重视绿色信贷和普惠小微贷款业务的开拓,从而加大资源投入力度、改善信贷结构,给绿色产业和小微企业的发展给予资金扶持。

针对政策性银行,要突出对其服务国家战略效果的考核。用战略性新兴工业的贷款增长速度来衡量政策性银行对新兴行业的支持程度,从而帮助这些新兴行业迅速发展起来,培育新的经济增长点;借助区域均衡投放度指标,引导政策性银行合理地分配各地区的信贷资源,缩短地区之间的金融服务差距,推动地区经济和谐发展。同时,减少对政策性银行利润指标的考核,从而更好地发挥政策功能,为国家的战略目标服务建立正向激励机制能促进商业银行信贷结构优化。对信贷结构优化成效显著的银行提高贷款额度,增加其可贷资金规模,为重点领域和薄弱环节提供更多的资金支持;同时,可以适当地调整存款准备金率,释放更多流动性,提升银行信贷投放能力,形成良性循环,从而鼓励更多银行主动调整信贷结构。

(三)强化信息共享与项目评估,提高信贷精准投放能力

搭建起全国统一的企业信用信息平台是解决银企信息不对称的关键举措,该平台要汇集工商、税务、环保等多部门数据,利用大数据、人工智能等技术给银行给予企业的全方位风险画像。通过对企业经营状况、纳税情况、环保合规状况等多种维度信息的综合剖析,银行可以更精确地评判企业的信用风险和偿还能力,削减信贷风险,改进信贷决策的科学性。

探索“区块链+供应链金融”模式,可发挥核心企业的信用优势。在供应链中,核心企业信用状况较好,借助区块链技术,可以向上下游的小微企业传递信贷,使小微企业凭借与核心企业的贸易关系获得信用贷款,进一步提高小微企业融资便利度和可得性,推动供应链稳定发展。

培育第三方专业评定机构,对加强信贷精准投放十分重要。针对绿色项目、科创企业等特殊业务领域,第三方专业评定机构可凭借专业知识及丰富经验开展独立评价,出具包含项目可行性、技术革新性、市场趋势、风险状况等内容的风险评级与价值评估报告,为银行提供专业评判,降低银行的信息不对称成本。政府可以通过购买服务的方式,设立专项经费支持评审组织,促进评定机构的专业化发展,提高评定水平,为银行发放贷款奠定基础。

总之,银行信贷结构优化对实体经济高质量发展的支撑作用明显。政策性银行在其中的实践效果较好,但仍有结构错配等状况。未来,随着政策引导及机制完善,信贷结构要更契合实体经济需求,从而为高质量发展赋予源源不断的动力。

参考文献:

[1] 张骏 , 郭娜 . 银行金融科技对实体企业融资效率的提升效应——基于银企关联视角的经验研究 [J]. 经济与管理研究 ,2025,46(05):37-55.

[2] 黄坤 . 银行信贷“粮草”向实体经济精准输送 [N]. 上海证券报 ,2025-01-08(002).

[3] 赵萌 . 向更“实”处去银行信贷结构持续优化 [N]. 金融时报 ,2024-09-10(002).

[4] 雷嘉欣.“脱虚向实”下商业银行信贷投放对实体经济的支持效应研究[D]. 江西农业大学,2024.

[5] 丁鑫 , 周晔 . 数字化转型与银行信贷配置——基于银行贷款投向实体经济的视角 [J]. 数量经济技术经济研究 ,2024,41(03):193-216.

[6] 段钰森. 银行信贷对经济虚实结构的影响研究[D]. 贵州大学,2023

[7] 张骏 , 郭娜 . 银行金融科技对实体企业融资效率的提升效应——基于银企关联视角的经验研究 [J]. 经济与管理研究 ,2025,46(05):37-55.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)