数字时代民族文化传播路径探析

张啸 陈力嘉

广西民族大学文学院 广西南宁 530006

互联网、大数据、人工智能等数字技术不断发展 社会全面进入数字时代,数字技术高效、便捷、互动性强,深刻改变了信息传播的方式 前所未有的机遇。民族文化是一个民族长期历史发展中精神财富 识,也是中华文化宝库的重要部分,数字时代,如何借数 果、增强影响力和凝聚力是当下亟待解决的重要课题, 带来不少挑战,传统传播方式适应不了数字时代的传播环境, 内容质量良莠不齐、传播渠道不通畅等,深入探析数字时代民族 推动民族文化有效传播有重要现实意义。

一、数字时代民族文化传播的现状与优势

(一)数字时代民族文化传播的现状

数字技术发展起来后信息传播 互联网让民族文化眨眼间就能跨越千山万水到达世界各个 族聚居地传播靠的是口口相传、现场表演这些方式, 现在 蒙古族长调民歌的音频作品全球的音乐爱好者啥时候 去一年蒙古族长调民歌在主流数字音乐平台上的播放量总共 数据足以表明数字技术拓展民族文化传播范围的力量很强且民族文化能 制走向更广阔的世界舞台。

民族文化的传播被数字技术赋予了丰富多样的表现形式,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、人工智能(AI)等技术一应用,民族文化就能以更生动、立体、互动的形式呈现给受众,就像有些博物馆用 VR技术弄出虚拟展览,观众戴上 VR 设备,好像穿越时空似的,能亲身感受民族文物背后的历史文化,在虚拟空间近距离观赏文物,知晓其制作工艺、历史背景等信息,这种沉浸式体验让民族文化吸引力大增。[1]再如,用 AI 技术开发的文化互动游戏,把民族文化元素融入游戏情节和玩法里,玩家在娱乐时就不知不觉地了解和传承民族文化,有了这些创新传播形式,民族文化不再是干巴巴的文字和图片介绍,变得鲜活有趣,更能吸引年轻一代受众的目光。[2]

大数据技术的应用使得民族文化传播能够精准定位受众需求。通过对用户在互联网上的浏览行为、搜索记录、消费偏好等数据的分析,传播者可以深入了解受众的兴趣点和需求,从而实现民族文化内容的个性化推送。[3] 如一些文化类 APP 利用大数据算法,根据用户的兴趣标签,为用户推送与之相关的民族文化资讯、视频、活动等内容。如果用户经常浏览藏族文化相关内容,APP 就会优先推送关于藏族传统节日、宗教文化、艺术表演等方面的信息,提高了传播内容与受众需求的匹配度,提升了传播效果。[4] 据调查显示,采用个性化推送策略的文化类 APP,用户的平均使用时长比未采用该策略的 APP 延长了 56.2%,用户对推送内容的满意度也提高了35.6%。

(二)数字时代民族文化传播的优势

传播速度快:数字技术使得民族文化内容能够在瞬间发布到网络上,借助网络的快速传播特性,短时间内就能被大量用户知晓和传播,大大提高了传播效率。

传播范围广:突破了地域和时间的限制,无论用户身处何地,只要能够接入网络,就可以获取民族文信息,使得民族文化能够走向更广阔的世界。

互动性强:数字平台为传播者和受众提供了良好的互动渠道,受众可以通过评论、点赞、分享等方式

形式多样化:可以将民族文化以文字、图片、音频、视频、动画、虚拟现实等多种形式呈现,丰富了传播内容的表现形式,提高了受众的接受度和兴趣

二、数字时代民族文化传播的现实困境

(一)传播主体去中心化带来的混乱

传统时代,政府部门、文化机构等官方主体主导民族文化传播,其传播内容与方式统一性和权威性较强,而数字时代不同,随着互联网技术发展,传播主体渐趋去中心化,人人都能传播民族文化,这种去中心化传播模式虽然提升传播效率与广度,但也带来不少问题。[2] 由于缺乏统一规范管理,传播内容的真实性准确性难以确保,虚假信息错误解读易误导受众,并且不同传播主体目的利益诉求有别,传播内容杂乱难以形成合力,从而影响民族文化整体传播效果。

(二)文化内容同质化与碎片化

民族文化内容的生产和传播在数字时代有了便利条件,但这也让文化内容出现同质化和碎片化现象,一方面,一些传播者追求流量和关注度,纷纷模仿热门文化内容的形式和风格,致使传播渠道充斥大量相似内容,缺乏创新性和独特性,另一方面,由于数字媒介传播的特点,民族文化内容常被分割成短小片段来传播,虽然受众获取信息快,但民族文化内涵和价值难以完整深入展现,容易造成受众片面理解民族文化。

(三)传播渠道存在技术鸿沟

数字技术发展了,传播渠道如网站、社交媒体、短视频平台、直播平台等越来越丰富,但技术鸿沟仍然存在,这制约着民族文化的有效传播。[3] 有些偏远地区和弱势群体由于经济条件、教育水平较差,无法享受先进数字技术和传播渠道,导致民族文化在这些地方的传播受限,而且在社交媒体上传播不够及时深入,短视频平台虽有文化展示却与直播平台互动较少。不同数字传播平台技术标准、操作方式各异,一些民族文化传播者缺乏相关技术知识和技能,难以有效利用这些平台进行传播,传播效率和效果因此受到影响。

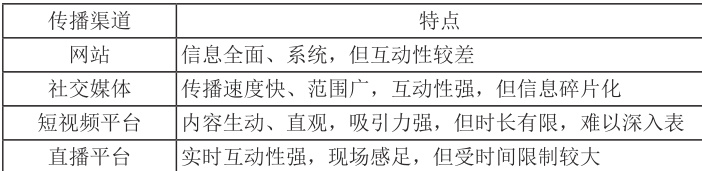

表 1 数字时代民族文化主要传播渠道及特点

(四)受众注意力分散

数字时代信息爆炸,海量信息摆在受众面前,致使受众的注意力分散得越来越厉害,民族文化传播必须吸引受众的注意力,然而民族文化内容常带专业和历史色彩,相较于娱乐性、刺激性内容吸引力较差。民族文化传播主体多为政府部门、文化机构等官方组织,民间力量和市场主体参与不多,这就导致传播主体单一、传播资源分配不均、传播力量分散,既难以形成有效传播合力,又缺乏互动性和趣味性,无法满足受众多样化需求期望,进而受众容易流失。[4]

(五)传播效果难以量化评估

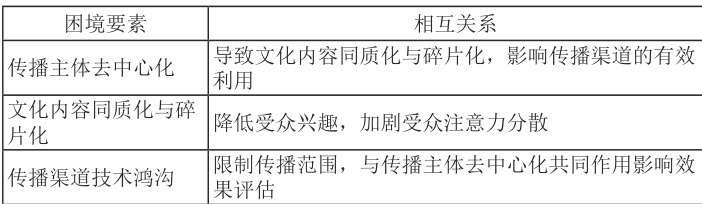

民族文化传播效果得到准确评估是 播策略、提升传播效率的重要依据,数字时代传播渠道多样复杂且受众行为不确定性和复杂性 确定性,民族文化传播效果的量化评估面临着诸多困难。不同传播渠道的数据统计 衡量和比较。民族文化传播效果方面,短期的流量和关注度只 和传承也是体现的方面,这些都难以用具体量化指标衡量。以下用一个关联图呈现数字时代民族文化传播各困境要素间的关系,从而更直观地展示其面临的困境:

表2 数字时代民族文化传播困境要素关联图

三、数字时代民族文化传播的优化路径

(一)构建多元协同的传播主体网络

传播主体去中心化造成了混乱, 对,政府要发挥引导作用,加强民族文化传播的宏观规划与 为多元传播主体参与民族文化传播营造良好制度环境,并 体间关系,推动资源共享与协同合作;要积极鼓励民 民间力量因贴近基层、了解民族文化实际状况而有优势, 活动、开设自媒体账号等;要引入市场机制,充分发挥市场 市场主体参与民族文化传播,企业通过投资开发民族文化产 文化商业化传播,从而实现经济效益和社会效益双赢。

(二)打造深度融合的文化内容体系

组织专业的文化研究人员、学者等深入挖掘民族文化内涵,把民族文化深层的文化内涵、历史价值和精神意义挖出来并融入传播内容,这样传播内容的文化品位和思想深度就提高了。在推动内容形式创新方面,根据数字技术的特点对民族文化内容创新表达,拿 VR、AR 技术来说能打造沉浸式民族文化体验项目,让受众身临其境感受民族文化魅力,也可把民族文化元素和游戏、动漫、影视等结合起来开发有民族文化特色的数字文化产品。在满足受众个性化需求这块,用大数据分析等手段掌握受众兴趣爱好、需求特点等信息,按照不同受众群体需求进行个性化内容创作和推送,针对青少年群体可制作更时尚活泼的民族文化短视频,而对学术研究人员能提供更专业深入的民族文化研究资料。

(三)优化数字媒介的传播渠道矩阵

传播渠道存在技术鸿沟,得优化数字媒介的传播渠道矩阵,要加强数字基础设施建设,对偏远地区和弱势群体加大数字技术支持与投入,以缩小城乡、不同群体间的技术差距,保证民族文化传播渠道畅通,要根据民族文化特点和受众需求选择合适的传播渠道,面对年轻受众,就可重点利用社交媒体、短视频平台等进行传播;专业人士能够借助学术网站、专业数据库等进行传播,且不同传播渠道间需加强协同配合以实现优势互补,建立官方网站、微信公众号、微博账号等多个传播平台,形成全方位、多层次的传播渠道矩阵,提高民族文化的覆盖率和影响力。此外,还要加强对传播者的技术培训,提高其运用数字技术和传播渠道的能力。

(四)实施精准化的受众触达策略

受众注意力分散,得实施精准触达策略, 先得加强对受众的研究分析,了解其需求、兴趣、认知水平、文化背景等以构建受众画像,并且 术挖掘分析受众行为数据,掌握消费习惯与传播偏好,给精准传播找依据,再依据 案, 选合适内容与渠道精准推送,对民族音乐感兴趣的受众就推送音乐作品、艺术家 谈之类内容 ,对民族服饰感兴趣的受众就推送相关历史文化、制作工艺内容,还得注重传播方式的互动性和趣味性,开展线 动活动、有奖问答、直播等吸引受众参与,提升受众参与度与粘性。

(五)建立科学的传播效果评估体系

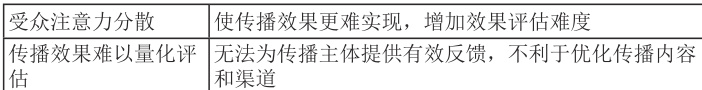

传播效果难以量化评估那就得 明确评估指标与标准,按照民族文化传播的目标和特性设计一套涵盖 化认同度等多方面全面且科学的评估指标体系,得利用大数据、 集与分析以达成传播效果的实时监测与动态评估,建立数 略的调整和优化提供依据,要重视评估结果的应用,将结 作提升民族文化传播的效果,下面是民族文化数字化传播路径实 辑关系和实施要点:

表3 民族文化数字化传播路径实施框架图

四、结语

民族文化传播在数字时代面临着前所未有的机遇与挑战,传播主体去中心化、内容同质化碎片化、渠道有技术鸿沟、受众注意力分散、效果难以量化评估等现实困境摆在眼前,得积极采取有效措施。构建传播主体网络要多元协同,打造文化内容体系得深度融合,优化传播渠道矩阵要针对数字媒介,实施受众触达策略要精准化,建立传播效果评估体系得科学。实施这些优化路径,数字技术的优势就能充分发挥,民族文化传播的效率和效果会提高、影响力和凝聚力会增强、传承与发展也能得到促进。未来发展中,数字技术不断进步创新,民族文化传播会面临新机遇新挑战,这需要我们持续关注研究并不断探索符合时代发展的传播路径和策略,使民族文化在数字时代绽放更绚丽光彩。

参考文献:

[1] 马宇婧、安琪 . 数字时代中国菏泽牡丹文化国际传播路径探析——以菏泽国际牡丹文化旅游节为例 [J]. 2024 牡丹文化国际传播优秀论文集,2024.

[2] 李元丽. 数字时代背景下网络新闻传播提升路径探析[J]. 传播力研究,2024(8)

[3] 杜佳,韩立梅. 数字时代高校思政教育话语传播路径探析 [J]. 大学2024(21).

[4] 李竹慧 . 数字时代红色文化品牌建设人才培养的问题及路径探析 . 中共太原市委党校学报,2023(1).

本文为 2022 年“广西高等学校千名中青年骨干教师培育计划”人文社会科学类立项课题(编号:2022QGRW022)阶段成果。

作者简介:张啸(1987— ),男,汉族,山东济南人,文学博士(后),广西民族大学文学院副教授,博士生导师。研究方向:明清文学与地域文化;陈力嘉(1997— ),女,汉族,四川眉山人,广西民族大学文学院硕士,研究方向:中华文化与传播。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)