心理干预联合行为矫正对慢性精神分裂症患者生活质量和不良行为习惯的影响

谭凤玲 黄淑燕 李素君 张志滨 崔倩

广州市民政局精神病医院 广东广州 510430

慢性精神分裂症是一种复杂且严重的精神障碍,患者常表现为思维紊乱、情感淡漠、社会功能退化等症状,这些症状不仅严重影响患者的日常生活质量[1],还可能导致长期形成的不良行为习惯,如攻击性行为、自我封闭等。尽管药物治疗在缓解阳性症状(如幻觉、妄想)方面取得了一定成效,但对于阴性症状(如情感迟钝、社交退缩)和患者的行为问题改善效果有限[2]。此外,长期住院或反复发作的患者往往面临社会适应能力下降、生活质量低下等问题,这进一步加重了家庭和社会的负担。

近年来,心理干预和行为矫正作为非药物疗法的重要组成部分,在精神分裂症患者的康复过程中显示出独特的优势。心理干预通过认知重建、情绪调节和社交技能训练,帮助患者改善心理适应能力;行为矫正则通过强化积极行为、减少异常行为,促进患者的行为规范化 [3]。然而,现有研究多聚焦于单一疗法的效果,对两者联合应用的系统性研究较为缺乏。因此,本研究旨在探讨心理干预联合行为矫正对慢性精神分裂症患者生活质量和不良行为习惯的综合影响,以期为临床护理提供更有效的干预策略。

1 资料和方法1.1 一般资料

经过本院伦理委员会批准后实施本研究,选取 2023 年 6 月~ 2024 年 6 月在本院住院治疗的 96 例慢性精神分裂症患者。采用随机数字表法将患者均衡分为对照组(48 例)和观察组(48 例)。对照组男42 例,女6 例,年龄21 ~63(42.62±8.31)岁,病程2-15(7.35±3.24)年;观察组男43 例,女5 例(10.4%),年龄20 ~64(43.16±7.95)岁,病程 2-16(7.52±3.48)年。两组患者在性别构成、年龄分布、病程长短等基线资料方面均无统计学差异(P >0.05)。纳入标准:(1)符合中国精神障碍分类与诊断标准》第 3 版[4] 诊断标准;(2)病史达 2 年以上;(3)年龄 18 ~65 岁;(4)患者监护人已签署知情同意书。排除标准:(1)合并严重躯体疾病者;(2)有严重自伤、自杀倾向者;(3)存在药物滥用史者;(4)伴有器质性脑病者;(5)不能配合完成问卷评估者。

对照组采用常规护理模式:严格依照医嘱精准开展药物治疗护理,密切留意药物疗效与不良反应。在生活护理上,积极引导患者建立规律作息、合理饮食

等良好生活习惯。实施24 小时不间断监护,全力预防自伤、自杀等意外事件。同时,为患者及其监护人细致讲解疾病知识与用药注意事项。观察组增加心理干预联合行为矫正:(1)心理干预:①认知行为疗法:每周开展2 次,每次时长控制在40-60 分钟。护理人员通过与患者深入交谈,引导

患者识别自身存在的不合理认知,如无端的猜疑、过度的恐惧等,然后借助案例分析、逻辑推理等方式帮助患者纠正这些认知。②支持性心理治疗:护理人员

主动与患者交流,耐心倾听诉求,从日常问候等细节入手,建立信任的护患关系,鼓励患者表达情感。③团体心理治疗:护理人员组织患者角色扮演,比如设定商场购物等场景以供患者进行互动,或者设计社交冲突模拟游戏,引导鼓励患者学习相应的应对方式,促使其社交技能提升。频率为 1 次 / 周,90min/ 次。④家庭心理干预:护理人员邀请患者家属举办家庭辅导讲座,并通过开展一对一指导等,指导家属与患者之间的有效沟通,比如告知其交流时将语速尽量放缓,保持语气平和,给予患者更多的肯定。(2)行为矫正:①正强化:当患者表现出主动参与康复或帮助他人等积极的行为,要立即给予其适当奖励,借此强化其正面行为。②行为塑造:指导患者将复杂的行为拆解为不同步骤。如在教导患者整理个人卫生时,可先指导其如何正确刷牙,包括挤牙膏的动作、刷牙的时长;然后再指导从准备用品到清洗顺序的洗脸步骤,逐步引导患者慢慢完成。③示范学习:护理人员向患者示范确的坐姿、站姿等正确的行为方式,规范其社交礼仪动作,让患者耐心观察,并鼓励其模仿,由护理人员指导纠正。④自我管理训练:护理人员协助患者制定每日的日常作息计划表,包括起床、洗漱、用餐、娱乐、康复训练等具体的安排。患者需要按照计划表执行并进行自我监督,并在结束后对其表现进行评价。⑤行为契约:与患者耐心行为契约并签订契约,明确目标行为,比如每周参与三次以上的康复训练。同时设定奖惩方案,对于达成目标的患者可获取相应的奖励,如增加户外活动时间;未能达成约定的患者则予以减少娱乐时长的惩罚,借此强化其自我约束能力和信念。两组患者持续干预4 周。

1.3 观察指标

生活质量:采用生活质量量表简表评估[5]。该量表包括4 个维度,共26 个条目。每个条目1-5 分,分数越高表示生活质量越好。(2)不良行为习惯:采用护理观察量表评估 [6]。每个条目采用5 级评分(0-4 分)。其中正性因子评分越高表示行为越正常;负性因子评分越高表示常越严重。

(3)治疗依从性:采用药物依从性量表评估。该量表包含10 个条目,每个条目采用5 级评分(1-5 分),总分50 分,得分越高表示依从性越好。(4)社会功能:采用个人和社会功能量表评估。该量表评估4 个功能领域总分100 分,得分越高表示社会功能越好。1.4 统计学分析

本研究采用 SPSS 25.0 统计软件进行数据处理和分析。计量资料采用(均数 ± 标准差)表示,组间比较使用独立样本 t 检验;计数资料以例数(百分比)形式呈现,组间比较采用卡方检验。所有统计检验均采用双侧检验,以P 值<0.05 作为差异具有统计学意义的判定标准。2 结果

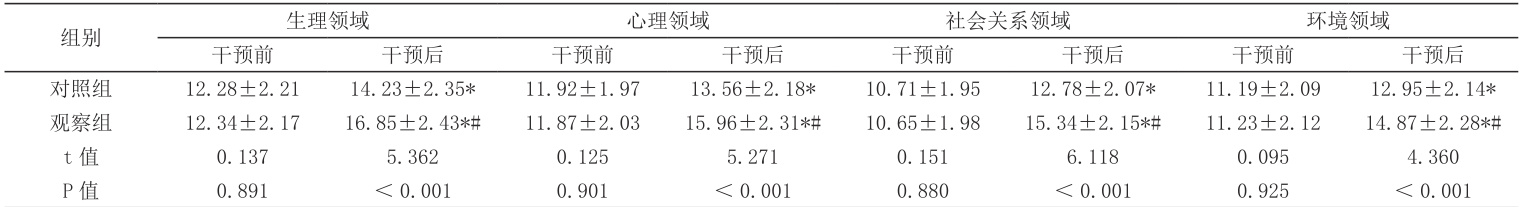

2.1 比较生活质量评分

干预后,观察组患者在各维度的评分改善幅度均明显优于对照组(P <0.05),见表1。

表 1 两组 WHOQOL-BREF 各维度评分比较(n=48, x ± s ,分)

注:与同组干预前相比,*P <0.05 ;与对照组干预后相比,#P <0.05。2.2 比较 NOSIE 评分

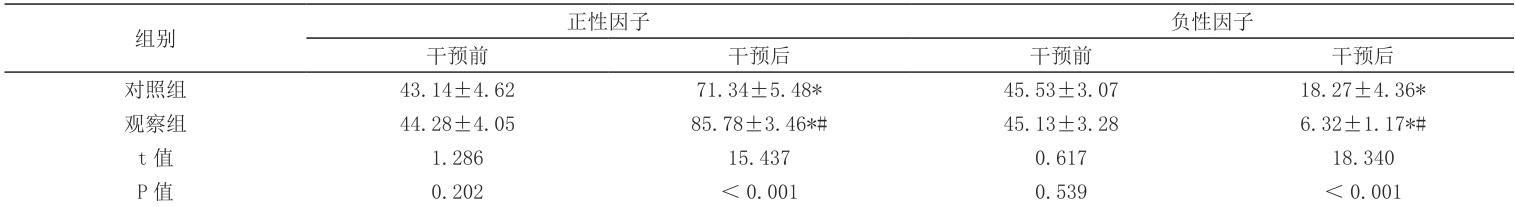

干预后,观察组患者NOSIE 正性因子评分高于对照组,负性因子评分低于对照组(P <0.05),见表2。

表 2 两组 NOSIE 各因子评分比较(n=48, x ± s ,分)

注:与同组干预前相比,*P <0.05 ;与对照组干预后相比,#P <0.05。2.3 比较治疗依从性

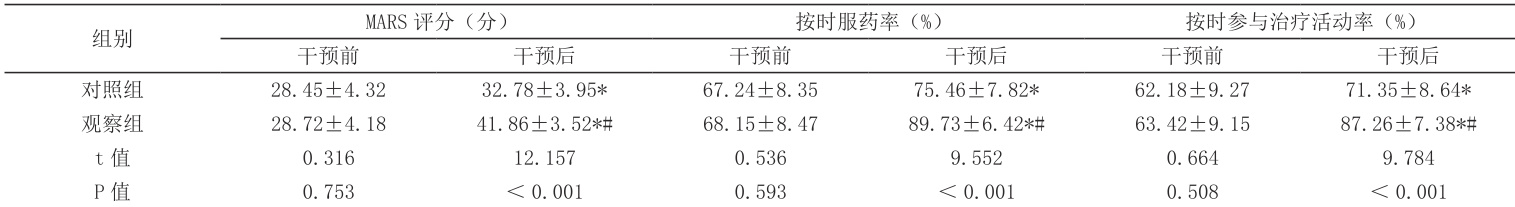

干预后,观察组MARS 评分及客观依从性指标均高于对照组(P <0.05),见表3。

表3 两组治疗依从性比较(n=48, x ± s )

注:与同组干预前相比,*P <0.05 ;与对照组干预后相比,#P <0.05。2.4 比较社会功能评分

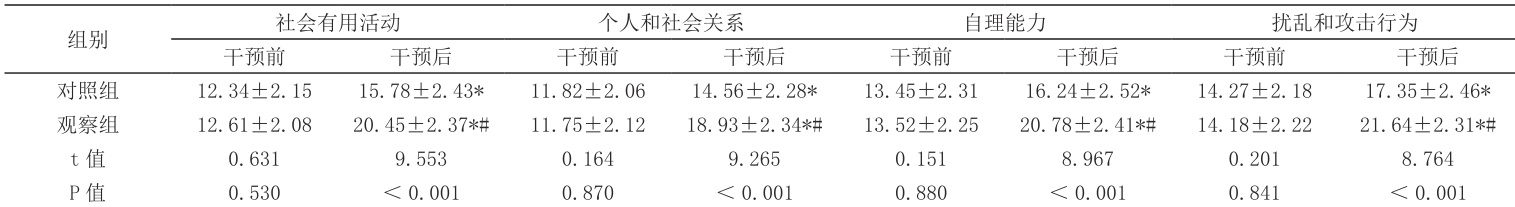

干预后,观察组PSP 评分高于对照组(P <0.05),见表4。

表4 两组PSP 评分比较(n=48, x ± s ,分)

注:与同组干预前相比,*P <0.05 ;与对照组干预后相比,#P <0.05。3 讨论

本研究结果表明,心理干预联合行为矫正能够显著改善慢性精神分裂症患者的生活质量和行为问题,这一结果与现有研究一致,但进一步分析揭示了更深层次的作用机制和临床意义。首先,心理干预通过认知行为疗法(CBT)和支持性心理治疗,帮助患者识别和纠正不合理认知,从而减少因认知偏差导致的情绪波动和行为异常[7]。例如,患者在团体心理治疗中通过角色扮演学习社交技能,不仅提升了社会功能,还增强了自我效能感。这种认知层面的改善为行为矫正奠定了基础,使患者更愿意主动参与行为训练。其次,行为矫正通过正强化、行为塑造和示范学习等方法,直接针对患者的不良行为习惯进行干预[8]。本研究中,观察组患者在 NOSIE 量表中的正性因子评分显著提高,负性因子评分显著降低,说明行为矫正能够有效促进患者行为的规范化。尤其是自我管理训练和行为契约的应用,帮助患者建立了规律的生活习惯,增强了自我约束能力。此外,心理干预与行为矫正的联合应用产生了协同效应。心理干预从内在认知和情绪层面解决问题,而行为矫正从外在行为层面进行规范,两者相辅相成。这种“认知 - 行为”双轨模式不仅提高了患者的治疗依从性,还为其长期康复提供了可持续的支持。此外,家庭心理干预的引入进一步巩固了治疗效果,通过改善家庭支持系统,为患者创造了更有利的康复环境。

本研究发现,观察组治疗依从性高于对照组。究其原因,认知行为疗法帮助患者建立了对疾病和治疗的正确认识,减少了对药物治疗的抵触情绪。支持性心理治疗建立的良好护患关系增强了患者对医护人员的信任,从而提高了治疗配合度。同时,行为契约和自我管理训练强化了患者的自我监督能力,使其能够主动执行治疗计划。

观察组干预后的 PSP 评分高于对照组。分析原因在于团体心理治疗中的角色扮演和社交技能训练帮助患者重新学习和练习社会交往技能,提高了其参与社会活动的能力和信心。而支持性心理治疗改善了患者的情感表达能力,家庭心理干预优化了家庭关系,为患者创造了更好的社会支持环境。同时,行为塑造和示范学习帮助患者掌握了基本的生活技能,自我管理训练进一步巩固了这些技能的应用。此外,正强化和行为契约有效减少了患者的异常行为,提高了其行为控制能力。

综上所述,在慢性精神分裂症护理中应用心理干预联合行为矫正,能有效提高患者生活质量,改善不良行为习惯,提升治疗依从性和社会功能。

参考文献:

[1] 徐蔡涛, 李玉华, 张奕. 行为矫正结合亲情护理对精神分裂症患者遵医行为, 自我效能感及高风险行为的影响[J]. 海南医学,2023,34(6):868-871.

[2] 吕灯兰 , 刘雪瑶 , 朱培荣 . 行为矫正联合综合护理对精神分裂症患者的影响 [J]. 齐鲁护理杂志 ,2024,30(19):127-129.

[3] 王新春. 感觉运动锻炼结合认知矫正对精神分裂症患者社会功能及暴力行为的影响[J]. 反射疗法与康复医学,2023,4(18):65-68.

[4] 中华医学会精神科分会.CCMD-3 中国精神障碍分类与诊断标准[M]. 山东科学技术出版社,2001.

[5] 马金鹏 . 行为矫正与亲情护理对精神分裂症患者自我效能 , 生存质量的影响 [J]. 吉林医学 ,2023,44(11):3234-3236.

[6] 肖垚南, 蔡守彬, 黎艳芳, 等. 计算机认知矫正治疗对慢性精神分裂症患者康复效果的影响[J]. 临床心身疾病杂志,2021,27(6):75-78.

[7] 许霞, 张兰, 张中国. 行为矫正联合心理治疗对慢性精神分裂症患者症状的改善评价[J]. 心理月刊,2024(14):116-118.

[8] 刘树林, 薛瑾艳, 寇邵杰. 行为矫正联合心理治疗对慢性精神分裂症患者不良行为习惯及精神康复的影响[J]. 临床心身疾病杂志,2023,29(5):76-80.

基金项目:2024 年康宁科研项目,项目名称:手势舞与行为矫正疗法对长期住院精神分裂症患者的应用及对依从性的影响,项目编号(KN2024003)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)