协同育人:家庭、学校和社会的共识及达成模式

林玲

重庆七中实验中学校 重庆市 401333

引言:

家庭、学校和社会协同育人是一种教育理念和方法,强调家庭、学校和社会合作,共同培养学生,促进学生的全面发展。2021 年第 13 届全国人民代表大会常务委员会审议通过的《中华人民共和国家庭教育促进法》,2023年教育部发布的《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》都强调了家校社协同育人机制对学生全面发展和健康成长的重要性。要有效地协同育人,其中一个关键因素是达成共识,共识是指社会不同主体之间所形成的一种共享认识和普遍理解 [1]。家庭、学校和社会之间的协作和合作需要建立在共同的理念和目标之上,共识是家校社共育的基础,它代表了各方对学生培育的共同承诺。当前家校社共育中出现很多矛盾,比如由于教育方法不一致导致的争议,对学生期望差异不同导致家长对学校教育的不满,教育权责划分不清导致的抱怨等,究其原因是在协同育人上并未完全达成共识。同时,共识的达成有利于促进各方之间协同工作,追求共同的教育目标,当家庭、学校和社会分享相似的愿景和期望时,他们更有可能共同努力确保学生的成功。这种协同努力可以让家庭更积极地参与学生的学习,学校提供更多支持和资源,以及社会提供额外的教育机会。此外,达成共识还有助于创造一个支持型的学习环境,对学生表现产生积极影响。综上所述协同教育中达成教育共识至关重要,因此,本研究聚焦协同育人的共识以及达成模式进行探究,为家校社协同育人的实践提供参考。

一、家庭、学校和社会协同教育应达成的共识

家庭、学校和社会在协同教育上需要形成的共同认识很多,比如教育目标的共识、教育理念的共识、教育方法的共识、教育评价的共识等,本文将共识分为三种类型,基础共识、主要共识和次要共识。基础共识通常是指社会、文化或组织内部的最基本共识,这些共识通常涉及最基本的价值观、原则或规则;基础共识提供了共同的价值基础,它们是社会或组织稳定运作的基础;主要共识是在基础共识之上建立的更具体、更广泛的共识,涉及更多的问题、目标;次要共识通常是主要共识的补充,涉及一些次要问题、战略或计划。

(一)人人应当对教育保持关怀和承担责任

每个人对教育关怀和承担责任是协同教育得以实现的基础。在协同育人的实践中存在推卸责任的情况,少部分家长认为教育是学校的事情,或者认为在孩子在学校就归学校管,包括部分老师认为孩子回家以后便不再和自己相关,这些认知导致协同教育的角色缺失。每个人对于自己子女的教育有明确的个人责任,但并不排除他人子女的共同责任,通过共同负担责任,实现社会化教育,事关每一个人的福祉。

(二)培养全面发展的人和社会主义接班人是我们共同目标

以培养全面发展的人和社会主义接班人为目标是协同育人的动力。1999年中共中央、国务院颁布《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,提出:“全面实施素质教育,是指全面贯彻国家教育方针,以提高国民素质为根本目的,以培养具有理想、道德、文化、纪律、德智体全面发展的社会主义事业的接班人。”[2] 然而到目前为止,功利主义的教育仍旧是较为普遍的现象,家长、学校、社会都存在唯分数论的观念,他们并没有充分认识到孩子未来取得的成就并不是由分数和学历决定,而是在岗位上持续地钻研。家校社在培养“什么样人”上的认识不一致,常常导致争议的发生,造成互相否定的局面。目标的一致性和清晰性,这意味着家庭、学校和社会都对于培养人有明确的期望和标准,学生可以感受到在不同地方(家庭、学校和社会)都有一致的规则和期望,这有助于他们更好地适应和表现。

(三)因材施教

这方面主要存在的问题是家庭对因材施教的概念了解不清楚,部分家长认为一种方法适用于所有的学生,或者自己的孩子只适用某一种方法,并且如何公平公正地对待孩子上持有不同的意见。当然由于一种方法未必适合所有的孩子,因此在教育效果上也会出现差异。因此,文章呼吁理解、包容和会谈的方式来解决问题,在尽可能的情况下为孩子们制定个性化的教育方案。

二、协同教育达成共识的模式

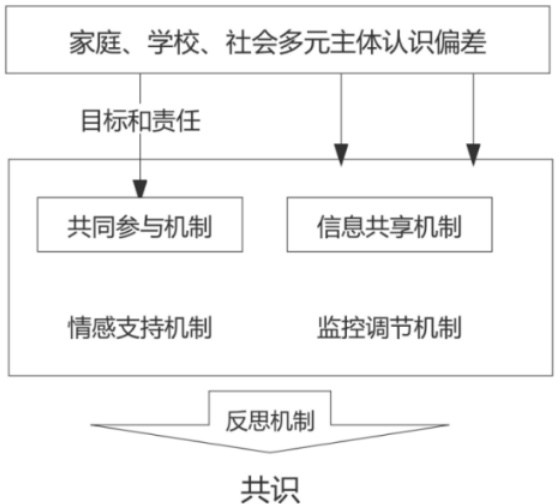

在协同教育中,不能达成共识的原因主要有价值观和原则的差异、信息不对称、不同的利益、沟通问题、冲突不合作、情感问题(如不信任)等。基于这些问题本文构建了一种协同教育多方达成共识的模式,如图1。

图1 协同教育中共识达成模式

协同教育多方主体参与的基础是以学生为基础的责任和共同的目标,应当强化责任和目标意识;同时,要关注各主体差异化的诉求,让不同的诉求得到充分的表达。信息共享机制,培养多主体之间信息交流的意识,建立信息交流的平台,记录学生学习成长情况,尽量让彼此信息对等;情感支持机制,其重点在于关注建立共识过程中个体的心理和情感需求,以理解、包容、认可等态度相处,缓解个体间的心理不适,包括焦虑、抑郁和压力。监控协调机制旨在确保达成共识的质量和效果,我们鼓励三者之间一方成为交流协商的调节者,能够保证协商的进行,缓解矛盾;如只有两方,应有监控协调的意识,保证共识的顺利达成。最后通过反思机制,使多方主体达成理性的育人共识。

三、总结反思

在家校社的协同教育过程中,需要达成的共识较多,文中只是列举其中的部分。此外,在对共识的分类和推导中,通过基础共识延伸到的主要共识会出现重叠的现象。在共识达成的实践中,家校社三方,往往学校起到主导作用,这是由于学校的教师是具有专业的教育相关的知识和技能。因此,在协同教育过程中,需要充分发挥教师的作用。

参考文献:

[1] 张乐 . 探求价值共识— —一种消弭价值观冲突的路径 [D]. 郑州大学 ,2011.DOI:10.7666/d.y1931729.

[2] 中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定(1999 年6 月 13 日)[J]. 中国高等教育,1999(Z1).

[3] 贾小明 , 赵曙明 . 对马斯洛需求理论的科学再反思 [J]. 现代管理科2004(6):3.DOI:10.3969/j.issn.1007-368X.2004.06.001.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)