基于数字人像摄影的古典文学形象视觉重构研究

张灿灿 杨智

湖南人文科技学院 湖南娄底 417000

1. 引言

1.1研究背景与意义

《红楼梦》作为中国古代文学的经典著作,被誉为中国封建社会的百科全书。其中“金陵十二钗”作为最具代表性的女性人物群体,不仅承载着深厚的文化内涵,更体现了中国传统社会对女性美的多元认知和审美追求。在数字化时代背景下,如何运用现代视觉技术重新诠释古典文学形象,实现传统文化的创新传播,成为当代文化研究的重要课题。人像摄影作为一种直观、生动的艺术表现形式,为连接传统审美与现代审美提供了有效桥梁。通过镜头语言,摄影师能够将《红楼梦》中抽象的文字描述转化为具体的视觉影像,不仅实现了形式的再现,更通过光影、构图、色彩等视觉元素,对人物的精神世界进行深层次的视觉阐释。这种跨媒介的转化实践,既是对古典文学的现代诠释,也是数字时代传统文化创新发展的重要探索。本研究旨在通过数字人像摄影技术,系统探索《红楼梦》人物形象的视觉转化机制,构建古典文学形象当代视觉重构的理论框架和实践模式。

2. 文献综述与理论基础

2.1国内外研究现状

国内关于《红楼梦》人物形象的视觉化研究主要集中在三个层面:文学层面的人物形象分析、艺术层面的视觉表现研究、技术层面的数字化创作探索。以摄影师”波子”为代表的古风人像创作注重环境氛围的营造,但在人物性格的深度刻画方面仍有不足。服饰研究领域系统分析了明清传统服装元素在现代视觉作品中的应用,为本研究提供了重要的文化符号参考。象征符号研究通过花草意象、器物符号等元素强化人物特征表现,形成了相对完整的符号体系。国外在文学形象视觉化方面积累了丰富经验,如英国摄影师乔·怀特(JoeWright)运用戏剧化场景表现文学人物的内心世界,美国摄影师菲利普·哈尔斯曼(PhilippeHalsman)通过超现实主义手法展现人物内在特质,西班牙艺术家伊莎贝尔·埃尔南德斯(IsabelHernandez)在文学意境的视觉转化方面进行了深入探索。这些实践为跨文化背景下的文学形象视觉重构提供了重要借鉴。

2.2理论框架构建

究基于符号学理论、视觉文化理论和跨媒介叙事理论,构建”文本 -符号 - 视觉”三维转化理论框架。符号学层面,将《红楼梦》中的人物描述视为文化符号系统,通过符号的解码和重编码过程,实现从文字符号到视觉符号的转换。视觉文化理论层面,分析传统美学观念在现代视觉表达中的呈现方式,探讨东方审美特征的当代阐释。跨媒介叙事理论层面,研究文学叙事向视觉叙事的转化机制,建立多维度的叙事转换模型。

3. 研究方法与创作实践

3.1研究方法

本研究采用文献研究法、案例分析法和创作实践法相结合的混合研究方法。文献研究法系统梳理《红楼梦》原著文本、红学研究成果、中国古典美学理论以及人像摄影技术理论,为研究提供坚实的理论基础。案例分析法深入分析 1987 版电视剧《红楼梦》等经典视觉化作品的成功经验和不足之处,总结人物形象塑造的规律性特征。创作实践法通过具体的摄影创作实践,验证理论假设,完善转化模型。

3.2创作流程设计

创作实践分为四个阶段:文本分析阶段、视觉设计阶段、拍摄执行阶段、后期制作阶段。

文本分析阶段:深入研读《红楼梦》原著,系统分析十二钗的性格特征、外貌描述、服饰特点、生活环境等要素,建立详细的人物档案。结合红学研究成果,准确把握每个人物的文化内涵和象征意义。

视觉设计阶段:根据文本分析结果,设计符合人物特征的造型方案,包括服饰选择、妆容设计、道具配置、场景布置等。服饰设计以明代服装为主要参考,在保持历史准确性的基础上,适当融入现代审美元素。妆容设计突出东方女性的柔美特质,通过色彩和线条的运用体现人物性格差异。

拍摄执行阶段:在专业摄影棚内进行拍摄,运用多种灯光技术营造不同的视觉氛围。采用单人拍摄与多人组合的方式,既展现个体特征,又体现人物关系。拍摄过程中注重构图的美感和象征意义,通过景深、角度、光影等技术手段强化人物的性格表现。

后期制作阶段:运用Photoshop 等专业软件进行图像后期处理,包括色彩校正、背景合成、细节优化等。在保持真实感的前提下,适度运用数字技术增强作品的艺术效果和文化内涵表达。

图一:创作流程设计

3.3技术创新要点

本研究在技术应用方面实现了三个创新:一是建立了基于文学文本的视觉设计标准化流程,确保视觉表达与文学原著的高度一致性;二是创新性地运用数字合成技术实现多人物的场景重构,解决了传统拍摄中的技术难题;三是发展了融合传统文化符号的现代摄影语言,在保持文化 authenticity 的同时体现当代审美特征。

4. 成果展示与分析

4.1作品系列概述

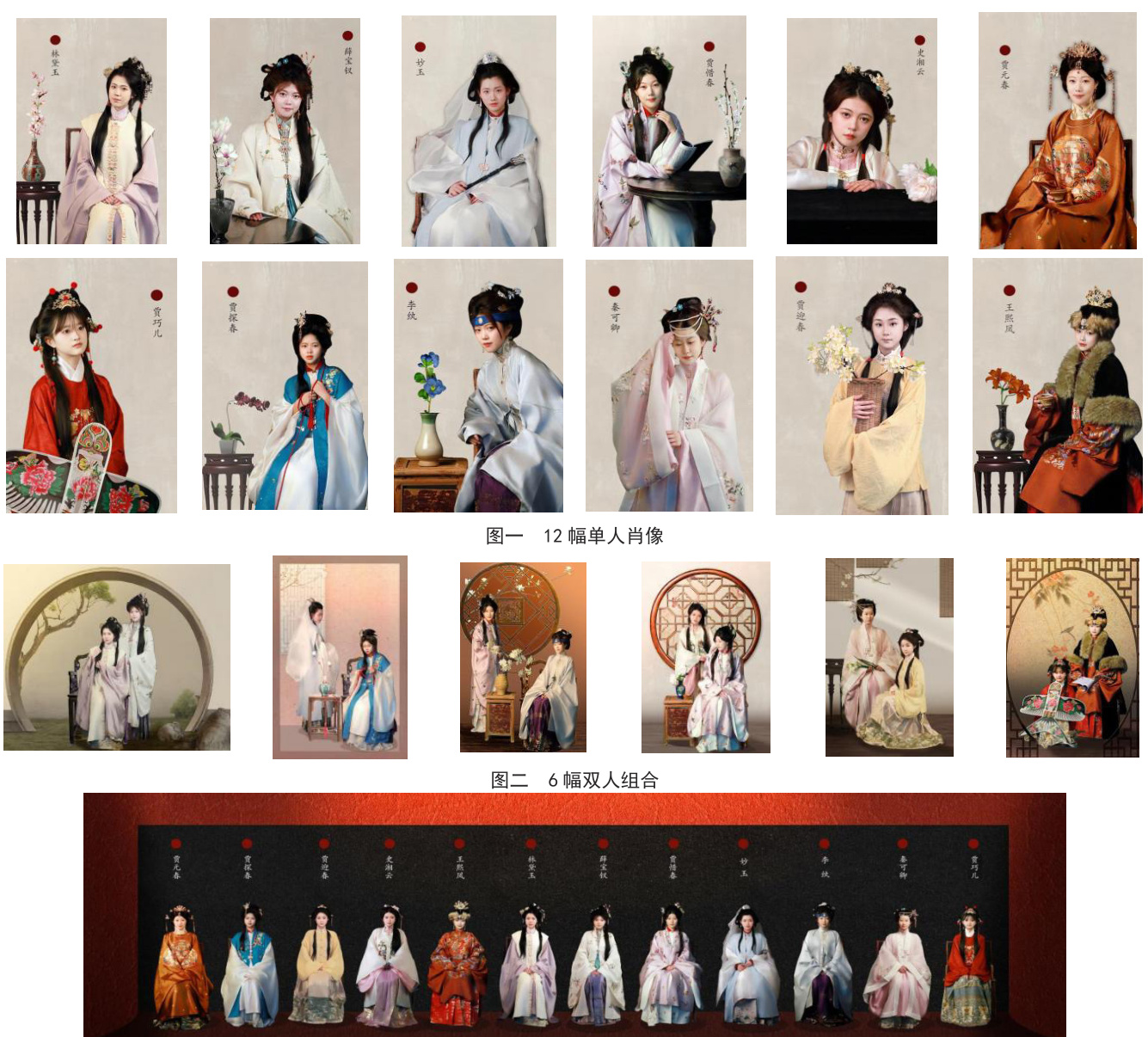

本研究共创作完成 18 幅作品,包括 12 幅单人肖像、6 幅双人组合以及 1幅十二钗群像。作品在人物造型、视觉构成、文化表达等方面实现了较好的统一性和系列感,形成了完整的视觉叙事体系。单人肖像作品突出每个人物的独特气质和性格特征。林黛玉的作品采用柔和的光线和淡雅的色调,体现其柔弱敏感的性格特质;薛宝钗的作品运用稳重的构图和饱满的色彩,展现其端庄大方的形象特征;王熙凤的作品通过动态构图和鲜艳色彩,表现其精明能干的性格特点。双人组合作品重点表现人物关系和性格对比。林黛玉与薛宝钗的组合突出了两人截然不同的性格特征和美学追求;贾探春与妙玉的组合体现了世俗与出世的价值观对比;史湘云与贾惜春的组合展现了活泼与静谧的性格反差。群像作品通过精心的构图设计和色彩搭配,将十二个人物有机统一在同一画面中,既保持了每个人物的独立性,又体现了整体的和谐统一,象征着《红楼梦》中女性群体的多元美学理想。

图三 十二金钗

4.2 视觉表现特色分析

传统文化符号的现代阐释:通过服饰、妆容、道具等元素的精心设计,将传统文化符号有机融入现代摄影语言中。如元春的明黄凤冠霞帔体现皇室身份的尊贵,妙玉的素雅服饰表现出家女子的清净品格,这些符号的运用既保持了历史的准确性,又符合当代观众的审美期待。

东方美学理念的视觉化呈现:作品在构图、色彩、光影处理等方面充分体现了中国传统美学的”意境美”、”含蓄美”等理念。通过营造诗意化的视觉氛围,将《红楼梦》中的文学意境转化为可感知的视觉体验。

现代摄影技术的创新运用:在传统元素的基础上,创新性地运用现代摄影技术,如多重曝光、数字合成等手段,丰富了作品的视觉层次和表现力,实现了技术创新与文化传承的有机结合。

4.3 文化价值与艺术成就

作品的文化价值主要体现在对《红楼梦》文学形象的当代阐释和传统文化的创新传播。通过视觉化的表现方式,使经典文学形象获得了新的生命力,为年轻一代了解和接受传统文化提供了新的途径。作品在保持原著精神内核的基础上,融入当代审美元素,实现了传统与现代的有机融合。艺术成就方面,作品在人像摄影的技术运用、视觉构成、文化表达等方面都达到了较高水准。特别是在跨媒介转化的实践中,成功建立了从文学文本到视觉影像的转换机制,为同类创作提供了有益的经验和借鉴。

5. 结论与展望

本研究通过理论探索与创作实践相结合,成功构建了古典文学形象视觉重构的理论框架。数字人像摄影技术为古典文学形象的当代视觉重构提供了有效路径,能够实现从文字符号到视觉符号的成功转换。传统文化符号与现代摄影技术的融合是实现文化创新传播的关键。研究局限性在于:研究对象相对集中于《红楼梦》,对其他古典文学作品的适用性有待验证;技术手段主要依托摄影技术,与其他数字艺术形式的结合程度有限。未来研究方向包括:探索虚拟现实、增强现实等新兴技术的应用;将研究范围扩展到其他文化背景下的经典文学作品;建立系统性的传播效果评估体系;探索研究成果在文化创意产业、教育传播等领域的应用前景。

参考文献:

[1] 曹雪芹 , 高鹗 . 红楼梦脂评汇校本 [M]. 台北 : 台北商务印书馆 , 1961.

[2] 周汝昌 . 红楼梦新证 [M]. 南京 : 译林出版社 , 1953.

[3] 沈从文 . 中国古代服饰研究 [M]. 北京 : 商务印书馆 , 2011.

[4] 欧丽娟 . 欧丽娟说红楼 [M]. 北京 : 北京大学出版社 , 2024.

[5] 梁归智 . 红楼赏诗——《石头记》诗词韵语并论 [M]. 太原 : 山西古籍出版社 , 2005.

[6] 周雪 , 刘耕路 , 周岭 . 红楼梦(电视文学)[M]. 北京 : 电影出版社 ,1987.

[7] 应华 . 《红楼梦》十二金钗女性群像的 IP 设计的创新转化 [J]. 齐齐哈尔大学学报 ( 哲学社会科学版 ), 2024, (10): 124-127.

[8] 谢竹清 , 董蕾 . 宋代仕女画中的美学观念在画意人像摄影中的运用研究 [J]. 美术教育研究 , 2024, (20): 23-25.

[9] 科尔·巴内克 . 人像摄影 [M]. 北京 : 人民邮电出版社 , 2016.[ 1 0 ] B e n j a m i n W . T h e W o r k o f A r t i n t h e A g e o f M e c h a n i c a lReproduction[M]. London: Penguin Books, 2008.

基金项目:2024 年大学生创新创业训练计划项目课题:《湘中地区蓝印花布的“技”与“艺”及其创新转化研究》项目负责人:张灿灿

张灿灿(2002.11),女 汉族 江苏徐州人 学历:本科

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)