云南职教高考作文“无话可说”困境破解

罗忠海

云南省丽江市永胜县职业高级中学 674200

一、引言:困境溯源与研究价值

(一)研究背景

1. 政策驱动下的写作能力要求

随着《国家职业教育改革实施方案》的推进,职教高考对语文核心素养的考查日益深化,作文作为占比 33.3% (写作 40 分,满分 120 分)的核心模块,不仅要求语言表达流畅,更强调内容的真实性与思想性。云南作为多民族聚居的边疆省份,职教学生承载着独特的民族文化记忆与边疆生活体验,但现有教学未能有效激活这些本土资源。

2. 地域特征与教学现实的冲突

云南中职学生的生活场景蕴含丰富写作素材:傣族泼水节的文化仪式、普洱茶山的劳动场景、边境贸易中的职业实践等,均具独特性与感染力。然而,教学中普遍存在“素材荒”现象——学生要么对身边素材“熟视无睹”,要么因缺乏系统方法而无法将生活体验转化为文字。

3. 写作困境的深层成因

通过对云南省多所中职学校的调查发现,大多学生认为“找不到合适素材”是写作最大障碍,其根源如下。

认知层面:缺乏主动观察生活的意识,对本土文化与职业场景的价值认知不足。

方法层面:素材积累停留在碎片化记录,缺乏分类整合与转化策略。

情感层面:对生活体验的情感共鸣薄弱,难以形成个性化表达。

(二)问题提出本研究聚焦两大核心问题:

1. 如何引导云南职教学生从本土生活中发现写作素材?

2. 怎样构建系统化的素材积累与转化路径,破解“有素材无表达”的瓶颈?

(三)研究意义

1. 理论意义:拓展职业教育写作教学理论,建构“地域文化—生活体验—写作实践”的本土化模型。

2. 实践意义:为边疆地区职教作文教学提供可复制的操作范式,助力学生通过生活化写作提升核心素养。

二、“三步引导法”的实践框架与实施策略

(一)第一步:感知与挖掘——激活生活素材的“在地性”

目标:培养学生对本土生活的观察敏感度与情感认同,解决“素材从哪里来”的问题。

1. 情境化观察:从“物理在场”到“意义发现”

实施路径:

建立观察清单:围绕“民族文化”“职业场景”“边疆生态”三大主题,设计《云南生活素材观察手册》,如记录彝族火把节的仪式细节、汽修车间的工具陈列、跨境电商直播的工作流程等。

微记录训练:聚焦身边事,开展“每日一景”活动,要求学生用手机拍摄或文字记录生活中的微小场景(如食堂阿姨的笑容、水泥地坪等艰难生存环境中的不知名花草),每周选取3 个场景撰写200 字观察笔记。

案例举证:某旅游专业学生通过观察丽江古城民宿管家的日常,记录“为客人讲解东巴文字”“深夜安抚迷路游客”等细节,最终写成《月光下的守护者》一文。

2. 情感共鸣:从“旁观者”到“参与者”的转变

体验式教学:组织学生参与本土文化实践(丽江永胜三川火腿腌制、傈僳族民歌传唱),或深入职业岗位(如跟岗实习、志愿者服务),通过亲身经历触发情感体验。

(二)第二步:整理与转化——构建素材的“结构化体系”

目标:将零散素材转化为可复用的写作模块,解决“素材如何有序存储与高效调用”的问题。

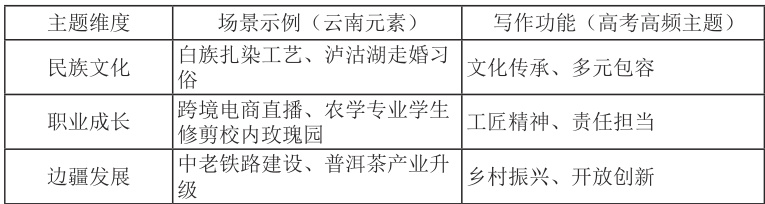

1. 多维分类:建立“主题—场景—功能”素材库

分类框架设计:

数字化管理:利用在线表格(如腾讯文档)或思维导图工具(如 XMind),按分类录入素材,附关键词标签(如细节描写、情感升华),方便检索。

2. 转化技巧:从“原始素材”到“写作模块

三步转化法:解构- 重构- 升华

解构:提取素材中的核心元素(人物、动作、环境、情感)。例:原始素材“母亲在茶园采茶”解构为:人物(母亲)、动作(弯腰、采摘、分拣)、环境(晨雾、茶树、竹篓)、情感(辛劳与坚韧)。

重构:根据作文主题重组元素,添加细节描写与修辞手法。主题“劳动之美”重构:“母亲的指尖在茶芽间跳动,晨雾沾湿的蓝布围裙裹着竹篓,鲜嫩的芽尖簌簌落入篓中,像一场绿色的雨。”

升华:关联社会价值或人生哲理,提升立意高度。“这双沾满茶汁的手,编织的不仅是一篓春茶,更是边疆茶农世代坚守的绿水青山。”

(三)第三步:运用与创新——实现素材的“迁移性表达”

目标:提升素材在不同主题、文体中的灵活运用能力,解决“素材如何创新表达”的问题。

1. 模仿迁移:从“范文解构”到“本土改写”

对比分析法:选取高考满分作文与云南本土素材,分析结构共性。如借鉴《苔》中“小人物大情怀”的叙事模式,改写云南护边员的日常故事。

片段仿写训练:针对描写、议论、抒情等不同表达方式,进行专项迁移。例如,模仿《背影》的细节描写手法,创作《父亲的修理铺》,聚焦父亲修理农机时油污斑驳的双手、工具碰撞的声响等特写镜头。

2. 跨界融合:专业特色与写作的深度联动

专业场景转化:结合学生专业设计写作任务。譬如汽修专业:以“我的第一台发动机检修”为题,写一篇体现工匠精神的记叙文。护理专业:围绕“老年公寓的一天”,撰写弘扬尊老爱老美德的散文。

三、实践成效与反思

(一)实证效果

本研究在云南省某中职学校进行为期一学年的教学实验,选取2 个实验班(80人)与2 个对照班(80 人),通过作文评分、问卷调查及访谈发现:素材积累量显著增加:实验班学生平均每月积累有效素材12.6 个,为对照班(5.2 个)的2.4 倍。作文内容充实度提升:实验班作文“素材丰富度”评分均值从 3.2 分(满分 5分)提升至4.1 分,其中 78% 的作文能运用 2 个以上本土生活案例。

情感表达更具感染力:学生在“亲情”“家乡”等主题作文中,能自然融入云南元素(如边屯文化、丽江古城),情感真挚度提升 41% 。

(二)现存挑战

教师专业能力局限:部分教师对云南本土文化知识储备不足,难以有效引导学生挖掘深层素材。

素材转化的量化评估难:如何科学衡量“情感共鸣”“创新表达”等软性指标,仍需进一步探索。

(三)未来展望

开发数字化素材资源库:联合地方文旅部门、职业院校,建立包含图片、视频、访谈录的“云南职教写作素材云平台”,实现资源共享。

深化“写作 + 专业”融合模式:探索将短视频脚本创作、职业规划书撰写等纳入作文教学,提升写作的实用性与时代性。

构建多元评价体系:引入“素材转化档案袋”“跨班级素材分享会”等过程性评价方式,全面跟踪学生成长。

四、结论

云南职教高考作文“无话可说”的困境,本质是生活素材与写作教学的断裂。“三步引导法”通过“感知在地生活—结构化整理素材—迁移性创新表达”的闭环,不仅激活了学生对本土文化与职业场景的认知,更构建了从“观察—积累—运用”的系统化路径。未来,需进一步强化地域特色与职教属性的深度融合,让作文成为学生记录时代、表达自我的重要载体,为边疆职业教育高质量发展提供新动能。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部。中等职业学校语文课程标准(2020 年版)[S]. 北京:高等教育出版社,2020.

[2] 王荣生。写作教学教什么[M]. 上海:华东师范大学出版社,2016.

[3] 云南省教育厅。云南省职业教育发展报告(2022)[R]. 昆明:云南省教育科学研究院,2022.

[4] 李吉林。情境教育理论框架下的作文教学实践 [J]. 语文教学通讯,2019(5):12-15.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)