初中科学单元整体教学中落实大概念的实践方法研究

张来标

浙江省杭州市萧山区通惠初级中学 311201

引言

初中科学课程包含力、电、水等分散知识点,学生易陷入 " 学了就忘 " 的困境。传统教学侧重知识点灌输,忽视概念间的逻辑关联。大概念作为学科核心思想,能将碎片知识串联成认知网络。本文以浙教版“建筑结构与工程”单元为例,结合实际教学场景,探索大概念落地的具体方法,为科学课程改革提供实用参考。

一、大概念的提炼与单元目标重构

(一)从教材中挖掘核心概念

在桥梁结构教学中,教师应当超越具体桥型的表象特征,着力引导学生把握工程结构的本质特征。通过系统对比石拱桥与钢索桥的力学特性,可以清晰展现材料性能与结构形态之间的内在联系。石拱桥充分发挥石材抗压强度高的特性,通过拱形结构将荷载转化为压力传递至桥墩;而钢索桥则利用钢材抗拉性能优异的优势,借助悬索系统将荷载转化为拉力分散至锚固端。这种对比分析能够帮助学生理解材料强度如何决定传力路径,进而塑造整体结构形态的辩证关系。同时,教师可以设计地域特征如何影响桥型演变的探究问题,引导学生分析当地气候条件、可用材料、技术水平等因素对桥梁形态的影响。通过这种系统性的认知训练,学生能够建立起环境制约 - 材料选择 - 结构创新的三维思维框架,真正领悟工程设计因地制宜的适应性本质。这种教学方法不仅传授专业知识,更能培养学生的工程思维能力和创新意识。

(二)制定可操作的教学目标

重构后的目标体系应体现工程思维的培养路径:基础层面要求准确描述各类结构的传力机制;进阶层面能运用强度 - 刚度 - 稳定性三维标准评估结构方案;高阶目标则侧重在真实工程约束下(如预算限制、地质条件、美学要求)进行多方案比选与优化。具体表述为:学生能够阐释结构参数对力学性能的影响规律,针对给定工程场景提出符合技术经济性的结构方案,并能运用数字化工具对典型节点进行受力仿真验证。

二、任务驱动的大概念内化实践

(一)真实任务设计示例

在设计实践任务时,教师需要构建贯穿模拟工程与真实场景的完整认知闭环。校园桥梁模型设计竞赛作为典型实践载体,通过严格限定基础材料如冰棒棍和橡皮筋的使用,同时设定明确的性能指标包括 30 厘米跨度和 500 克承重能力,能有效驱动学生在资源约束条件下开展结构优化探索。这项任务应当遵循工程设计的基本流程,从初始方案的技术论证开始,经过物理原型的多轮测试,最终完成迭代改进的闭环。在整个过程中需要引导学生特别关注不同结构类型在荷载传递路径方面的本质差异,例如拱形结构的压力传递特性与悬索结构的拉力分布特点。

生活场景中的结构分析任务则需要精心选择具有代表性的日常对象,门窗框架的矩形结构与自行车车架的三角形结构形成鲜明对比。通过系统分析矩形结构在安装便利性方面的优势,以及三角形结构在几何稳定性方面的突出表现,能帮助学生将抽象的力学原理转化为直观认知。这种教学方法的核心价值在于揭示几何形态与力学性能之间的内在关联规律,使学生理解这一工程原理在现实生活中的普遍适用性。

(二)课堂实施要点

教学实施需聚焦三个关键维度:一是运用数字传感器实时采集桥梁模型的应变数据,将无形的力学作用可视化;二是要善于转化设计失败案例,如针对拱桥侧向失稳问题,引导学生通过增重桥台或设置拉索来平衡推力,从而理解每个结构缺陷都是力学原理的显性表达;三是需打破学科壁垒,例如讨论沿海桥梁选材时,将金属材料的导电性、耐腐蚀性与结构耐久性建立关联,培养学生综合考虑材料科学、环境科学与结构力学的系统思维。这些实施策略共同服务于工程决策需要多维度权衡的大概念建构。

三、过程性评价的设计与实施

(一)评价工具开发

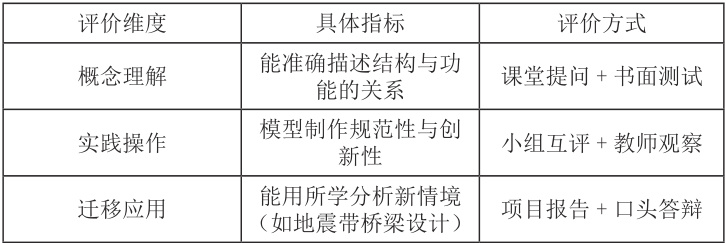

过程性评价工具的开发需要建立多维度、多主体的动态评估体系。在概念理解维度,应设计阶梯式问题链,通过课堂即时问答与单元小测相结合的方式,捕捉学生认知发展的关键节点。实践操作维度需制定双轨评价标准:基础性指标(如模型接合精度、材料利用率)保障工程规范,发展性指标(如结构创新度、问题解决策略)激励创造思维,采用小组互评记录表 + 教师观察笔记形成过程性档案。迁移应用维度则依托真实情境项目(如抗震桥梁设计),通过结构化报告模板引导学生系统呈现分析过程,配合答辩环节的追问机制,深度考察知识迁移能力。三个维度评价数据应纳入电子成长档案,形成可视化学习轨迹图谱。

(二)评价结果运用

针对不同类型学生的特点,教师应采取差异化指导策略:对于理论知识掌握较好但动手能力较弱的学生,可以安排他们担任结构诊断员,负责检查同学制作的桥梁模型,找出结构薄弱点并提出加固方案。例如,当发现某组桥梁中部下垂严重时,建议他们增加三角形支撑结构。同时提供真实桥梁设计案例,要求他们分析工程师是如何解决类似问题的。对于创意丰富但基础知识不牢固的学生,可以让他们担任创意组长,带领小组设计新型桥梁。在讨论过程中,教师适时提问:" 为什么这个弧形设计比直线更稳固?" 引导他们思考力学原理。还可以让他们用手机拍摄生活中的各种结构,在班级分享会上解释其中的科学道理。最后,可进行一次结构挑战赛,检验各组的进步情况。教师记录学生在理论运用和实践创新两方面的表现变化,及时调整指导策略。通过这样循序渐进的实践,既能发挥每个学生的特长,又能有针对性地补足短板。

结语

通过锚定结构决定功能这一学科大概念,引导学生建立工程问题的系统认知框架。实践证明,该模式能有效贯通零散知识点,促进学生形成基于科学原理的决策能力,为落实核心素养导向的教学改革提供可操作的实践范本,推动教师角色向思维引领者转变。

参考文献:

[1] 杨瑞芳, 彭海华. 大概念导向下的初中科学单元整体教学设计探究[J].名师在线(中英文),2023(33):65-67.

[2] 伍海龙 . 基于大概念的初中科学大单元整合教学 [J]. 中学生物教学 ,2024(4):30-34.

[3] 王再琴 . 新课程背景下初中科学单元整体教学策略研究 [J]. 试题与研究 ,2024(9):55-57.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)