金融科技、融资约束与劳动收入份额

刘柏林

广东财经大学金融学院 广东广州 510320

一、引言

全球百年变局下,金融科技依托人工智能、区块链等前沿技术驱动金融数字化、智能化转型,在提升资源配置效率与激发实体经济活力的同时,其对微观企业收入分配结构(尤以劳动收入份额为关键)的影响尚未明晰。该份额作为收入分配公平性的核心指标,关乎居民消费、社会稳定及经济增长动能转换。我国劳动收入份额 1990-2007 年持续下降(刘亚琳等,2022)[1] 后虽回升,仍明显低于世界均值,制约共同富裕进程。在此背景下,探究金融科技是否及如何影响劳动收入份额,具有重要的理论与现实意义。金融科技通过数字化平台和智能算法降低信息不对称,改善企业融资环境(谢平等,2015 ;刘忠璐,2020)[2][3],使面临融资约束的企业有更多资金用于生产经营,进而影响生产要素投入结构与劳动收入份额。江红莉等(2021)[4] 发现,技术扩散与市场成熟会使企业增加对高技能劳动力的需求,提升其报酬,可能推高劳动收入份额。唐松等(2020)[5] 认为,金融科技可优化企业资源配置:智能供应链金融保障原材料供应稳定,数字化金融服务提高资金管理效率与周转速度,企业生产效率提升带来的规模效应会改变资本与劳动的相对需求及议价能力,间接影响劳动收入份额。现有研究多聚焦宏观层面,微观企业劳动收入份额体系尚不完善,且金融科技的收入分配效应探讨存在双重空白。本文从企业层面切入融合融资约束视角,为数字化时代初次分配机制提供新解释,补足微观基础。现实层面,结论可为优化初次分配、助力实体经济转型及完善金融科技监管提供指导。

二、理论分析与研究假说

金融科技通过多种途径促进企业劳动收入份额提升。它运用大数据与算法降低信息不对称,使企业更容易、低成本获得融资,支持生产扩张与技术创新,提高生产效率和盈利,为增加员工薪酬创造条件。同时,金融科技(如区块链)增强信息透明度,强化投资者与监管监督,促使企业优化治理并更倾向将利润回馈员工。此外,其营造的创新环境激发企业活力,一方面为吸引高端人才提高薪酬,另一方面创新提升效益后也带动员工薪酬增长。虽然短期部分岗位受自动化冲击可能影响份额,但长期看会推动技能升级与产业优化,为份额持续提升创造新机遇。总体而言,金融科技对企业劳动收入份额具有积极促进作用。因此,本文提出假说H1 :金融科技显著提升企业劳动收入份额。

金融科技凭借人工智能、大数据等数字技术,能够打破传统金融服务的信息壁垒,降低企业与金融机构间的信息不对称程度。这一特性可拓宽企业融资渠道,减少对传统抵押担保的依赖,有效缓解企业面临的融资约束。当企业融资约束得到缓解时,其可将更多资金用于生产经营与劳动要素分配,而非过度依赖资本投入压缩劳动报酬。已有研究表明,融资约束的减轻会提升企业将资源向劳动要素倾斜的激励(关子桓等,2024)[6],具体表现为扩大雇佣规模、提高员工薪酬水平等,进而推动劳动收入份额上升(祝树金和赵玉龙,2016)[7]。基于此,提出研究假设H2 :金融科技的发展能够通过缓解企业融资约束,从而显著促进劳动收入份额的提升。

三、研究设计

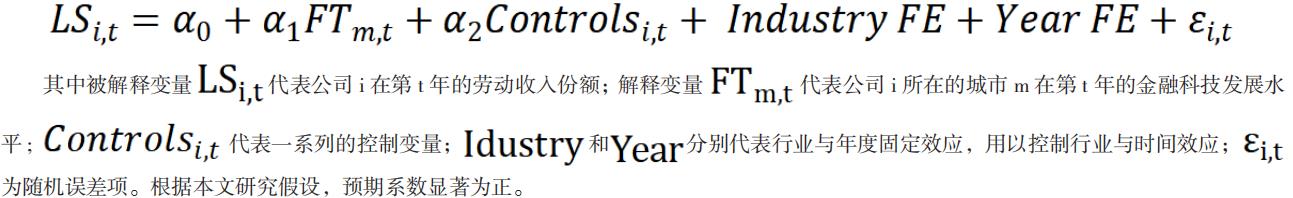

本文以 2013-2023 年沪深 A 股上市公司为样本,研究金融科技对劳动收入份额的影响。样本筛选剔除金融业、ST 公司及变量缺失值,最终获得 24,275 个随机有效观测值。所有连续变量经双侧 1% 缩尾处理以控制异常值。金融科技指标手工整理,其余企业数据来自CSMAR 和Wind 数据库。基准回归模型设定如下:

其中被解释变量 代表公司i 在第t 年的劳动收入份额;解释变量 代表公司i 所在的城市m 在第t 年的金融科技发展

代表一系列的控制变量; 和 分别代表行业与年度固定效应,用以控制行业与时间效应; εi,t为随机误差项。根据本文研究假设,预期系数显著为正。

代表一系列的控制变量; 和 分别代表行业与年度固定效应,用以控制行业与时间效应; εi,t为随机误差项。根据本文研究假设,预期系数显著为正。

被解释变量:劳动收入份额(LS),参考已有文献的做法(肖土盛等,2022)[8],本文采用企业当期为职工支付的现金 / 营业总收入衡量劳动收入份额(LS)。

核心解释变量:金融科技(FT)。根据全球金融稳定理事会(FSB)的定义,金融科技是融合金融与技术的创新形态,它依托云计算、大数据、区块链、人工智能等新兴技术,对传统金融服务进行革新,不仅能提升行业运作效率,还能显著降低运营成本。本文参考宋敏等(2021)[9] 的做法,采用地区金融科技企业的数量来衡量该地区金融科技的发展程度。

为了验证金融科技对劳动收入份额的影响,本文参考江红莉等(2022)[10] 的做法,选取企业规模(Size)、资产负债率(Lev)、企业成长性(Growth)、资产收益率(ROA)、固定资产比例(FIXED)、第一大股东持股比例 ( Top1)、董事人数 (Board)、两职合一(Dual)、托宾Q 值 (TobinQ) 作为本文的控制变量。

四、实证结果分析(一)基准回归分析

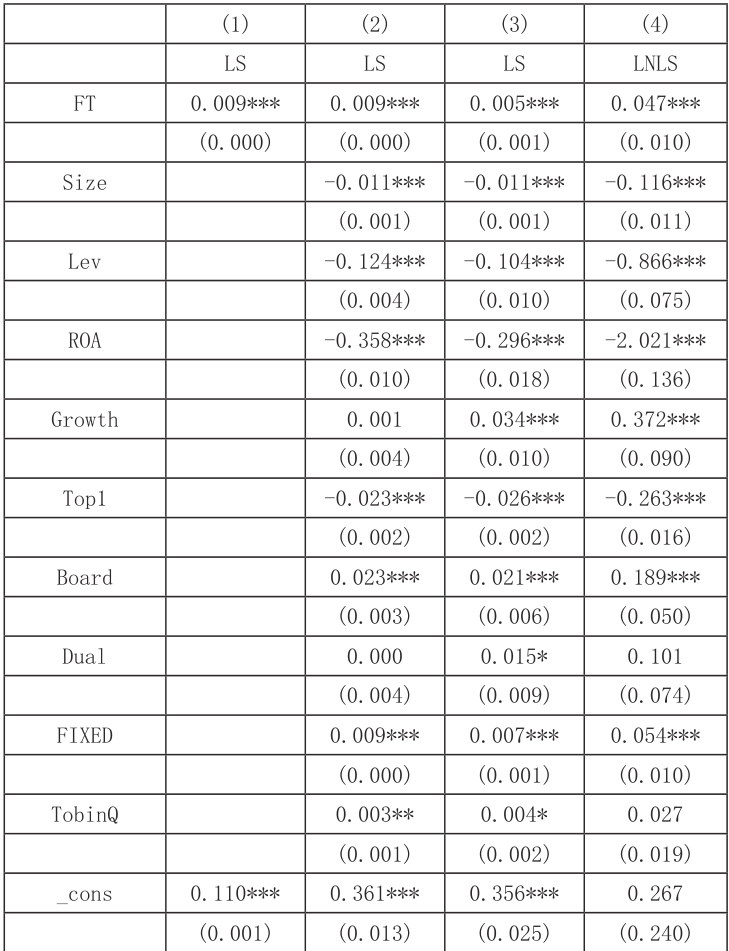

表 1 第(1)、(2)和(3)列汇报了金融科技发展水平对劳动收入份额的影响。列(1)为不加入控制变量且未控制行业和年份效应的结果,FT 的系数为0.009,在1% 的水平上正向显著。列(2)为加入控制变量但未控制行业和年份效应的结果,FT 的系数为0.009,在1%的水平上正向显著。列(3)为加入控制变量且控制行业和年份效应的结果,FT 的系数为 0.005,在 1% 的水平上正向显著。综述所述,假说H1 成立,即金融科技促进劳动收入份额的增加。

(二)稳健性检验

替换被解释变量。将劳动收入份额(LS)进行如下处理:首先构建LS/(1-LS) 的形式,再对其取自然对数,最终以LNLS 作为劳动收入份额的代理变量。回归结果见表1 的第(4)列,回归系数在 1% 水平上显著为正,依然支持假说H1。

表1 基准回归及稳健性

五、机制分析及异质性分析

(一)机制分析

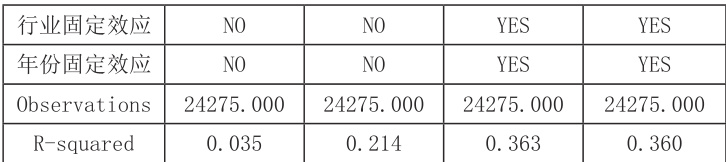

基准回归表明金融科技显著提升企业劳动收入份额。基于理论分析,聚焦其通过缓解融资约束的作用路径,本文采用 KZ 指数测度融资约束(Kaplan & Zingales, 1997)[11]。表2 列(1)显示金融科技系数为 -0.003 且在5% 水平显著,证实其有效缓解融资约束。其机制在于:金融科技通过数字技术解析企业多维信息,降低信息不对称,提升透明度,使金融机构能更精准评估企业信用,拓展融资渠道 , 这一结论与现有研究是一致的(李春涛等,2020)[12]。

前文的理论分析部分,已从理论层面探讨了融资约束与劳动收入份额的关系,且现有研究均证实,融资约束会对劳动收入份额产生负向影响。祝树金和赵玉龙(2016)[7] 认为外源融资约束的加强在一定程度上则可能减少企业流动资本的挤占,从而增加劳动收入份额。因此本文认为融资约束是金融科技影响劳动收入份额的作用机制,故假设H2 成立。

考虑到不同产权性质企业在资源拥有及金融市场融资便利度上的显著差异,为探究数字金融对劳动收入份额的影响是否因企业产权性质不同而存在差异,本文将样本分为国有企业与非国有企业,其回归结果如表 2 的(2)和(3)列所示。根据上表结果可以看出,无论是国企还是非国企,金融科技对劳动收入份额的系数均显著为正,但非国企组的系数比国企组系数更大,可能的原因是我国传统金融体系以国有大行为主导,存在“所有制歧视”:国企凭借制度性优势在融资中占据主导地位,而非国企常因信息不透明、抵押不足等问题面临融资约束。金融科技的兴起通过大数据、人工智能等技术,有效降低了信贷市场的信息不对称,显著提升了非国企的信息披露质量与风险识别度。这直接缓解了非国企的融资困境,使其获得更稳定充足的资金。融资约束的缓解使非国企能将更多资源投入生产经营、技术升级和人力资本提升,从而对劳动收入份额产生更强的提升效应。相比之下,国企原有融资渠道已较通畅,金融科技带来的边际改善较弱,故对其劳动收入份额的提升作用相对有限。

表2 机制分析与异质性分析

六、结论与建议

本研究基于 2013—2023 年沪深 A 股上市公司数据,实证检验发现,金融科技显著提升企业劳动收入份额,核心机制是缓解融资约束。其依托大数据、人工智能等技术,降低企业与金融机构信息不对称,拓宽融资渠道。实证显示,金融科技水平每提升 1 个单位,劳动收入份额平均提高 0.5% 至 0.9%,替换被解释变量后效应仍稳健。机制分析表明,金融科技使企业 KZ 指数下降 0.003,降低融资约束,促使释放的金融资源更多用于扩大雇佣、提高薪酬等劳动投入。异质性分析发现,其对非国有企业劳动收入份额的提升作用(系数 0.006)显著强于国有企业(系数 0.003),因传统金融存在 “所有制歧视”,非国企融资约束更严峻,金融科技通过提升其信息透明度与信用评估效率改善了融资环境。

基于结论,建议如下:政策上强化金融科技对实体经济赋能,加大数字金融基础设施投入,建立动态监管框架并试点监管沙盒,支持非国企通过合规平台披露非财务信息以改善融资环境。优化初次分配,对运用智能风控融资的非国企提供定向贴息或担保补贴,将企业所得税优惠与 ESG 评级及劳动收入份额增长挂钩,激励企业将技术增效转化为员工福利。推动劳动力结构转型,政府联合金融机构设专项技能升级基金,协助传统岗位员工向新兴领域转移,探索创新成果分红机制,让技术红利制度化惠及劳动者。未来研究可拓展至中小微企业,辨析细分技术对收入分配的差异化影响,追踪金融科技通过产业结构高级化对宏观劳动收入份额的长期效应。

参考文献:

[1] 刘亚琳 , 申广军 , 姚洋 . 我国劳动收入份额:新变化与再考察 [J]. 经济学 ( 季刊 ), 2022, 22 (05): 1467-1488.

[2] 谢平,邹传伟,刘海二。互联网金融模式研究 [J]. 金融研究,2015 (01):116-129.

[3] 刘忠璐。金融科技与中小企业融资约束 —— 基于现金 - 现金流敏感性的分析 [J]. 金融经济学研究,2020,35 (06):93-105

[4] 江红莉,蒋鹏程。金融科技、企业创新与劳动收入份额 [J]. 财经研究,2021,47 (09):49-63.

[5] 唐松,伍旭川,祝佳。数字金融与企业技术创新 —— 结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异 [J]. 管理世界,2020,36(05):52-66+11.

[6] 关子桓 , 赵允宁 , 罗文忆 , 等 . 企业现金持有决策如何影响劳动收入份额 [J]. 广东财经大学学报 , 2024, 39 (02): 102-113.

[7] 祝树金 , 赵玉龙 . 融资约束如何影响劳动收入份额 [J]. 统计研究 , 2016, 33 (09): 55-62.

[8] 肖土盛 , 孙瑞琦 , 袁淳 , 等 . 企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额 [J]. 管理世界 , 2022, 38 (12): 220-237.

[9] 宋敏,周鹏,司海涛. 金融科技与企业全要素生产率——“赋能”和信贷配给的视角[J]. 中国工业经济,2021,(04).

[10] 江红莉, 蒋鹏程, 胡林柯. 数字金融影响了劳动收入份额吗——来自中国上市公司的经验证据 [J]. 广东财经大学学报, 2022,7 (03): 34-48.

[11]Kaplan,S. N. and Zingales,L.,1997,“Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures ofFinancing Constraints ?”,Quarterly Journal of Economics,Vol.112,pp.169~215.

[12] 李春涛 , 闫续文 , 宋敏 , 等 . 金融科技与企业创新——新三板上市公司的证据 [J]. 中国工业经济 , 2020, (01): 81-98.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)