CSMS 系统驱动下教师课堂语言质量的提升路径

黄颖昌

广东省江门市新会尚雅学校 529199

一、问题设计的精准化:从“碎片化提问”到“思维链引导”

课堂教学智慧评价系统 (CSMS) 是一种基于学习发生的知行理论 , 运用人工智能实现自动评分的大数据课堂测评工具,系统运用了知行理论对教师课堂问题进行分析,在四个维度上划分使学习发生的问题类型,分为“是何”、“为何”、“如何”、“若何”,对应事实性问题、分析性问题、创造性问题,从而评价教师课堂问题结构的合理性与推动学习的有效性。

根据 CSMS 系统的“问题效能分析模块”显示,我在本节《此中有真意》教学中,事实性问题占比 29% (如“这篇文章介绍了什么”、“这句话运用了什么说明方法”),分析性问题占比 18%(如“请分析本篇文章/ 本段话所体现的说明文的语言特点”),创造性问题占 53% (如“作者是怎样运用哪些说明方法使文章语言生动”);

1.教师课堂投放信息的四何分布情况

事实性问题是学生识别的基础,分析性问题是学生理解的关键,创造性问题是学生迁移的发生,从数据上看,本节课的思维创新是足够了,但逻辑分析却远远不足,“识别 - 分析 - 迁移”的比例为:3:2:5。创造性问题是教师课堂的点睛与升华,但没有扎实的分析基础,一味追求创造,难以保证学生思维的真实质量,且我教授的学生多为基础薄弱的学生,应重视分析性问题所起的桥梁作用——学生只有真正分析透彻、明悟原理才能进行合理的迁移创造。

基于数据诊断,教师重构问题设计框架:一是将问题按“识别- 分析- 迁移”比例调整为 3:4:3,如在分析列数字说明方法时,先问“文中用了哪些具体数据 "(识别),再问“这些数据如何体现说明对象的特征”(分析),最后问“如果说明家乡特产,你会选择哪些数据”(迁移)。二是利用系统的“追问有效性指标”,强化连续提问设计,如学生回答“用了举例子的方法”后,跟进“这个例子与说明对象的核心特征有什么关联”,通过追问提升学生思维活跃时长,生成高质量观点。

二、课堂讲授语的自然化:从“生硬僵化”到“亲切有味”

CSMS 系统对教师的讲授语关注度聚焦在语速、凝练度、积极话语、情感饱满度、以及负极氛围、口头禅等方面。在以往听评课中,教师听评几乎不可能实现对一位老师的语速和凝练度做出如此具体精准的数据分析,更多的是对授课教师课堂语言的主观笼统的感受。系统的数据则直观地体现了教师讲授的口头表达问题。如本次课的语速是明显偏快的,针对学情来说语速需要放缓,在语言凝练、积极话语、情感饱满度等数据方面均无太多问题,但课堂氛围负极指数仍旧较高,口头禅也较明显,说明课堂讲授语偏“生硬僵化”。

针对这一问题,我们可以结合生活实例,让抽象知识落地。当讲解说明文语言“准确性”这一核心特征时,避免生硬地说“说明文语言必须准确,要注意限制性词语”,可结合学生熟悉的生活场景设计讲授语:“大家平时买水果时,老板说‘这筐苹果大概 5 斤’和‘这筐苹果 5 斤整’,哪种情况下你愿意付 5斤的钱?其实说明文里的‘大约’‘可能’就像老板说的‘大概’和‘整’,都是对事实的准确表达——这就是我们今天要学的限制性词语的妙用。”这样的表达通过生活实例让抽象概念变得可感,符合学生的认知规律。

三、学生点评语的增值化:从“简单评判”到“引导追问”

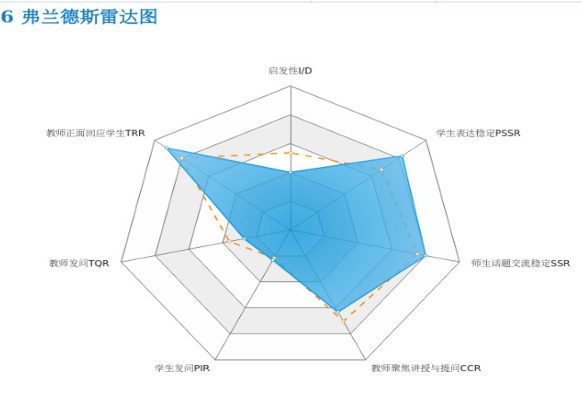

对于学生点评语的改进,CSMS 系统的对教师问题点评与追问的数据能够指出教师点评存在的简单僵化、缺乏启发性等问题。从弗兰德斯雷达图可以看出,本节课教师在引导学生发问和进行启发性追问方面较为缺乏,(IRE)结构互动分析中也体现出课堂的追问型问题和学生思考讨论再答型问题的次数明显不足。

在日常教学中,许多教师的点评存在也存在类似问题:简单肯定化(“很好”“不错”)、笼统否定化(“不对”“再想想”)、偏离文体化(评价说明方法时关注“回答流畅”而非“分析准确”)。这样的问题点评既单一,也不足以给予学生对问题思考的引导。试想学生如若会答,那么问题便起不到讲解说明的作用,若学生不会答又得不到启发,教师的解释便与发答案无异。课堂问题的价值在于发现学生认知不足或理解偏差,教师加以纠正引导,由学生自主完成对问题的解答,充分尊重学生主体地位。

教师基于此构建“三维点评体系”,从准确性、思维性、文体性三个维度,对学生的回答进行全面且有针对性的点评,这一举措可以提升具有引导性点评的占比,大幅提高学生回答的完整度和深度。在“准确性”维度,结合学生回答与文本的匹配度,点评时可以具体指出如“你准确抓住了 XX 词语,体现了XX 的特点(肯定),如果能结合上下文说明这个词对表达效果的影响会更完整(引导)”;在“思维性”维度,针对学生的回答逻辑,可以具体点出“你从说明顺序角度分析很有新意(亮点),如果能补充与说明对象复杂性的关联会更深入(拓展)”;在“文体性”维度,强化说明文特征导向,如“这个分析注意到了列数字的作用(基础),但说明文的数字更强调与说明对象核心特征的关联,我们可以从这一点再完善(聚焦),从而体会说明文语言的准确性的特点”。

四、实践成效与启示

CSMS 系统对课堂语言的分析精细而多维,但光有数据是不够的,数据背后的意义需要授课教师进一步分析反思,并做出实践性调整。这一过程表明,CSMS 系统的价值不仅在于数据呈现,更在于构建了“问题诊断 - 策略生成 -效果验证”的闭环:通过精准标记语言行为的薄弱点,使教师明确优化方向;通过量化不同语言模式的效果差异,为策略选择提供依据。

对教师而言,提升课堂语言质量需把握三个关键点:一是以CSMS数据为镜,发现习以为常的语言问题;二是立足学科特点,使语言优化贴合学科的逻辑严谨性要求;三是聚焦学生思维发展,让每一句课堂语言都成为推动认知与思维进阶的阶梯。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)