广西高职院校安全类专业“应用文写作”三位一体教学模式的构建

冯华敏

广西安全工程职业技术学院 广西南宁 530100

一、引言

安全类专业在广西高职教育体系中日益突显,而“写作能力”作为岗位职业素养的重要组成部分,直接影响学生的沟通表达、事务处理与就业适应力。然而,目前应用文写作课程普遍存在“内容碎片化、方式灌输化、目标模糊化”的问题,课程内容与岗位需求脱节,教学效能不高,难以满足新时代安全业对职业沟通能力的多样化需求。随着《国家职业教育改革实施方案》和《广西“十四五”职业教育发展规划》的深入推进,课程教学改革亟须迈向任务导向、能力本位和校企协同的发展路径。基于此,本文以广西区内5 所高职院校为样本,采用扎根理论中的开放编码、主轴编码和选择编码方法,对当前写作课程教学体系进行深入分析,探究适应地方安全类专业需求的改革路径与优化策略,参考了陈洪捷(2021)对实践导向课程体系建设的启发性分析和国家政策导向 [2][6],力求为区域高职教育课程改革提供本土化实证支持。

二、研究基础与方法论

(一)扎根理论的本地化应用逻辑

扎根理论(Grounded Theory)由 Glaser 与 Strauss 提出,强调通过系统性实地资料的归纳分析生成理论框架,适用于教育类实践问题的深度剖析与过程建构 [1]。职业教育具有显著的岗位导向特征与实践复杂性,扎根理论为教学情境与课程方案之间的逻辑整合提供了方法支持。其灵活开放的研究过程,能够较好契合高职课程体系复杂、动态与区域性强的特征。

(二)样本构成与数据获取

研究选取广西 5 所设有典型安全类专业的高职院校,专业涵盖旅游管理、电子商务、保险实务、市场营销与物流管理,获取资料包括课程大纲、教学设计、教材目录、课堂实录、学生作业与访谈记录(教师 23 人)。采用 NVivo 软件对文本资料进行三轮编码,提炼教学环节中的结构性问题与实践瓶颈,归纳生成理论范畴体系,并以扎根理论的范畴比较为基础,提炼影响课程质量的核心机制与改革路径。

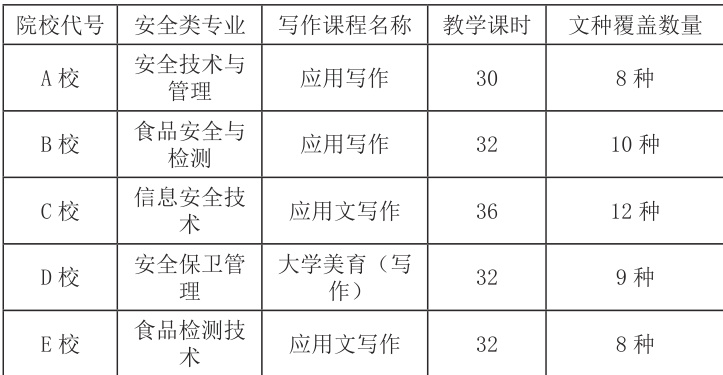

表1 高职院校安全专业写作课程设置概况

三、教学现状与问题归因

通过对 5 所院校的课程设置调查与教学档案分析,当前“应用文写作”课程的教学现状可从教学资源、师资结构、课程结构三方面进行归纳。

(一)教学资源配置不均,数字化支持体系薄弱

调研发现,5 所院校在教学资源建设方面存在明显不均。一方面,大多数课程依赖纸质教材与教师自编讲义,缺乏数字化案例库与在线写作训练平台;另一方面,教室硬件环境未针对写作任务进行功能分区,写作演练常与理论教

学混用教室,难以形成沉浸式写作情境。同时,各院校缺乏统一的“应用文写作教学资源共享平台”,课程资源仍以个体教师自建为主,资源重复、更新缓慢,教学现代化水平偏低。

(二)师资构成结构单一,缺乏跨界融合能力

目前开设“应用文写作”课程的教师主要由中文、公共基础类教师担任,虽具备一定教学经验,但普遍缺乏对本专业工作场景、岗位职责与实际文书运作的理解。这导致教学案例设计不够贴合实际,评价标准过于理论化。部分院校虽尝试引入“双师型”团队协同教学,但缺乏制度保障,行业导师参与度有限,教学团队难以稳定运行,制约了教学质量与课程创新的发展空间。

(三)课程结构差异明显,教学体系缺乏标准

一是课时分配不一,从 30 课时到 36 课时不等,课时配置与专业课程总量未形成科学比例;二是课程名称多样,缺乏统一标准,表明课程体系建设尚不规范;三是文种覆盖数量波动较大,部分院校(如 C 校与 D 校)教学内容较为丰富,但在深度与任务整合上存在不足。这些差异反映出不同院校对“写作课程”重视程度和建设基础存在显著差异,直接影响了学生的学习负担、知识系统与能力建构效率。

基于以上现状,结合教师访谈与文本分析结果,本文从三个核心维度进一步归因如下:

(一)课程内容与岗位标准脱节

90% 受访教师认为,当前多数课程以范文讲解与文种模仿训练为主,教学目标停留在基础文体识别与写作技能层面,忽视了安全管理岗位的写作场景复杂性与交互性,缺乏对行业标准与岗位规范的系统对接。 85% 教师反映反映课程内容偏向“泛实用性”,难以支持学生胜任具体服务岗位任务,与王萍(2022)在对任务驱动写作教学设计研究中的发现相符 [3]。

(二)教学方法以讲授为主,缺乏体验式训练

课堂教学仍以教师讲授与课后作业为主要手段,缺少过程性训练环节,任务驱动与案例导入不足,学生在缺乏反馈与参与感的状态下,写作兴趣与能力难以同步提升,这与李倩(2020)对传统教学弊端的研究结论一致 [4]。 60% 学生表示“写得出来但不符合场景”,反映出能力培养与实际岗位环境之间存在断层。

(三)教学协同机制缺失,资源整合薄弱

课程开发多由语文类教师独立承担,专业教师与企业导师未能有效参与课程体系建设,教学资源未实现跨专业共享,教学协同机制尚处于初级探索阶段,课程实践力与行业适配度不足,这在刘娜(2023)关于双师型团队协同教学机制的研究中亦有所体现 [5]。跨专业沟通难、课程定位模糊、考核方式单一等问题也阻碍了教学质量提升。

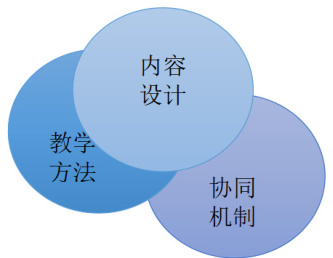

图1 高职写作课程问题归因分析图

(图示说明:“内容设计”“教学方法”“协同机制”三因素相互交织影响,形成教学效果偏弱的核心症结)

四、三位一体教学模式构建

(一)岗位导向:课程内容与职业任务精准对接

以服务行业真实岗位说明书、工作流程为依据,重构教学目标与文种体系,建立“情境—文体—能力”三维教学内容结构,提升教学的岗位针对性与情境适应性。课程开发坚持“从任务中来,到任务中去”的理念,将文种训练嵌入典型工作流程中,形成多维实用能力支撑。

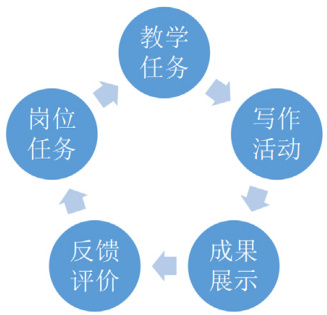

(二)任务驱动:构建基于项目的写作训练体系

设计基于真实场景的模块化写作任务,包括“安全检查记录”“事故报告初稿”“应急演练通知”等,建立任务执行—技能反馈—成果展示的闭环教学流程,提升学生的结构化表达与语言规范性。通过模拟实际办公环境开展“角色扮演 + 任务驱动”训练,提高学生团队协作与应变能力。

图2 任务驱动教学模块设计图

(模块包括:岗位任务→教学任务→写作活动→成果展示→反馈评价五个环节,体现全过程性,并形成闭环)

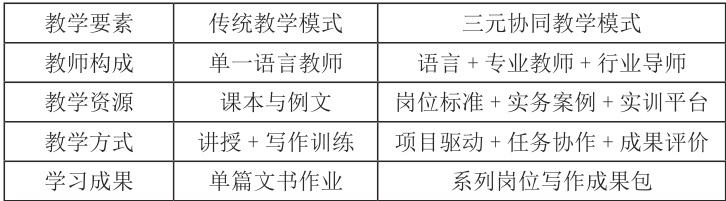

(三)协同建构:打通专业壁垒,构建复合型课程团队

引入“语言 + 专业 + 行业”的三方教学机制,推进课程共建、案例共研、考核共评,探索“教学共同体”建设路径,实现安全类写作课程的系统集成与实训一体化。教师团队实行分工协同机制,写作课与职业能力课程形成联动,提升教学组织效率。

表2 教学模式对比分析表

五、试点实践与实效分析

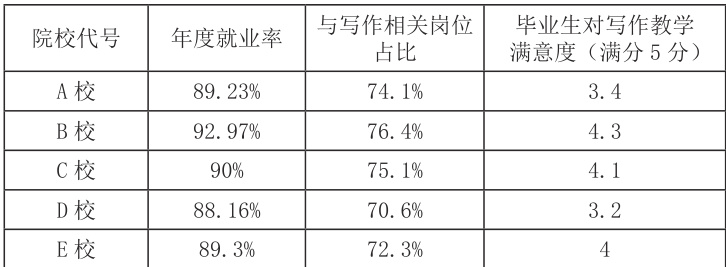

为更全面评估“应用文写作”课程教学改革成效,研究团队同步开展了针对 5 所高职院校毕业生的就业数据和满意度调查分析。数据显示,各校近 3 年安全类专业毕业生就业率均保持在 85% 以上,但与写作能力密切相关的岗位适配率差异明显。

表3 广西5 所高职院校安全类专业毕业生就业与满意度数据概况(近三年每年8 月31 日公布的毕业去向落实率数据)

调查显示,写作能力匹配岗位越高的院校,其学生满意度整体也越高。特别是引入项目化写作教学和真实任务演练机制的 E 校,学生在毕业后表达“所学即所用”“写作不再是负担”,反映改革的实效性与职业适应价值。

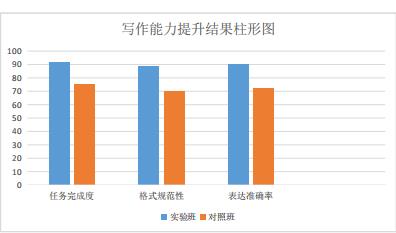

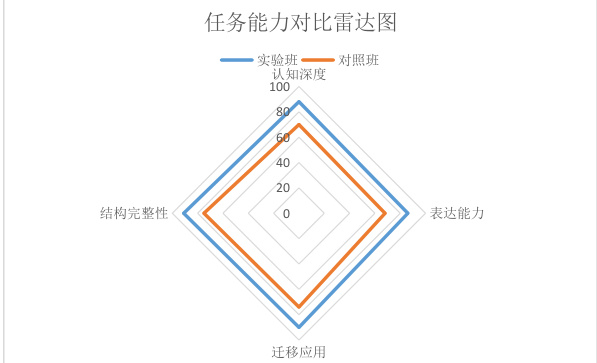

选取 3 所院校在安全技术与管理、食品安全与检测与信息安全技术等 3 个专业开展实验教学,通过前测—后测对比、满意度调查与成果评价,验证改革模式的有效性。教学周期为一学期,涵盖4 个典型写作任务模块。

图3 写作能力提升结果图

图 4 实验班与对照班任务能力对比雷达图

结果显示,实验班在写作实效性、职业适应力与文书完整性方面明显优于对照班,学生反映“写作更贴合工作”“知道为什么写、写给谁看”,教师与企业导师反馈一致认可“三位一体”改革模式的现实价值与可推广性。建议扩大试点范围,构建区域教学资源共享机制。

六、结语与展望

本文基于对广西 5 所高职院校“应用文写作”课程的深入调研与扎根理论分析,从教学资源建设、师资结构协同、课程目标匹配等角度揭示了当前教学改革的结构性瓶颈,并提出了“岗位导向—任务驱动—协同建构”的三位一体教学模式。该模式在试点实践中表现出良好的教学反馈与岗位适应效能,具有较强的可复制推广价值。未来,广西高职院校应系统整合校内外资源,优化课程内容结构与写作情境设计,强化数字化平台与案例库建设,并积极引入行业导师参与,构建可持续、动态更新的“写作教学生态圈”。

参考文献:

[1] Strauss A, Corbin J. Basics of Qualitative Research:

Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory[M]. Sage

publications, 1998.

[2] 陈洪捷 . 高职课程体系改革中的实践导向研究 [J]. 职业教育研究 ,

2021(2): 15-19.

[3] 王萍. 基于任务驱动的高职应用文写作教学设计[J]. 中国成人教育,

2022(7): 45-47.

[4] 李倩 . 高职应用文写作教学模式创新研究 [J]. 教育与职业 ,

2020(10): 102-104.

[5] 刘娜. 双师型团队在高职课程中的协同教学机制探索[J]. 当代职业

教育 , 2023(3): 58-60.

[6] 教育部 . 国家职业教育改革实施方案 [R]. 2019.

作者简介:冯华敏,男,1980 年12 月,广西天等县,本科学历,文学学士学位,讲师,研究方向:应用文写作。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)