基于数据挖掘的股骨粗隆间骨折PFNA 手术输血及预后预测模型开发与验证

江伟城

普宁市占陇镇中心卫生院

老年股骨粗隆间骨折老年人群中发病率较高,且发生数量逐年递增。该骨折多由跌倒等低能量损伤引发,老年人骨质疏松使股骨粗隆间更易骨折[1]。股骨近端防旋髓内钉(PFNA)手术是常用治疗方式,有创伤小、可早活动等优点,利于术后康复[2]。但围术期部分患者会因贫血需输血,输血存在输血反应、感染传播等风险,还会增加费用。患者术后预后受多种因素影响,恢复程度有差异 [3]。准确预测输血风险及术后半年预后,对制定个体化治疗方案、评估风险及预后意义重大。故本研究构建并验证相关多因素预测模型,为临床决策提供依据,提高治疗效果与预后质量。

1 对象与方法

1.1 一般资料

前瞻性纳入 2024 年 1 月 -2024 年 12 月本院收治的老年股骨粗隆间骨折患者 40 例。纳入标准:①符合《骨与关节损伤(第4版)》[4]诊断标准; ② 年龄≥60岁; ③ 行PFNA手术治疗;④ 签署知情同意书。排除标准: ①jve 重肝肾功能不全; ② 病理性骨折; ③ 多发性创伤; ④ 凝血功能障碍。本研究符合赫尔辛基宣言相关内容。

1.2 方法

输血组:围术期接受红细胞输注(术前Hb<90 g/L ;术中/ 术后H b<80g/L ;或临床评估需输血者)。疗效分组:术后6 个月Harris 评分 ⩾80 分为优良组,<80 分为一般组。收集指标包括:①基线资料:年龄、性别、BMI、ASA 分级; ② 骨折特征:改良Evans 分型(稳定型/ 不稳定型)、受伤至手术时间; ③ 手术指标:手术时间、术中出血量; ④ 实验室指标:术前 Hb。

1.3 统计学方法

以SPSS 26.0 系统进行统计分析,计量资料描述为均数 ± 标准差(  ),行t 检验;计数资料以 n(%) 表示,行 x2 检验。将单因素分析中 P<0.05 的变量纳入二元 Logistic 回归,采用向前LR 法筛选变量,构建预测模型,采用ROC 曲线、校准曲线等研究模型效能。 P<0.05 为有统计学意义。

),行t 检验;计数资料以 n(%) 表示,行 x2 检验。将单因素分析中 P<0.05 的变量纳入二元 Logistic 回归,采用向前LR 法筛选变量,构建预测模型,采用ROC 曲线、校准曲线等研究模型效能。 P<0.05 为有统计学意义。

2 结果

2.1 基线资料比较

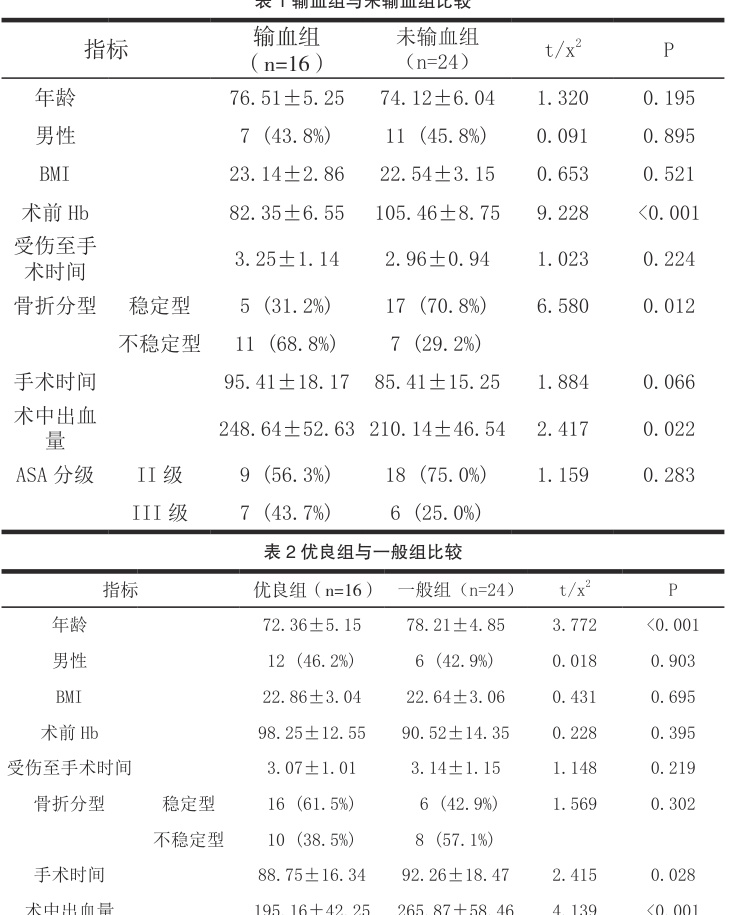

输血组术前 Hb 显著低于未输血组 (P⟨0.05) ),不稳定型骨折比例更高 (P⟨0.05) ;疗效一般组年龄更高 (P⟨0.05) )、术中出血量更大 (P<0.05) 。见表1、表2。

表1 输血组与未输血组比较

2.2 多因素 Logistic 回归分析

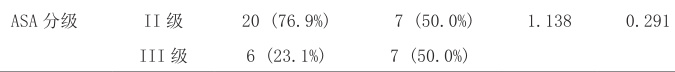

将有统计学差异指标纳入二元多因素,以单因素分析结果 P<0.05 因素为自变量,以输血、预后情况为因变量。赋值情况:术前Hb 水平( O0g/L=1 , ⩾90g/L=0; )、骨折分型(不稳定型=1,稳定型 =0 )、年龄分组:( (⩾75 岁 =1 ,<75 岁 =0 )。术后并发症(有=1,无 =0 )

术中出血量为连续变量取原值。行多因素 Logistic 回归分析,结果显示术前 Hb ⋅<90g/ L、不稳定型骨折是输血独立风险因素;年龄≥75 岁、术后并发症是预后不良独立预测因子。见表3。

表3 输血风险的多因素Logistic 回归分析

2.3 预测模型效能

输血风险模型:AUC=0.86(95%CI: 0.76–0.95),灵敏度 82.1%,特异度 79.3%,最佳截断值 0.41。预后风险模型:AUC=0.82(95%CI: 0.71–0.93),灵敏度 78.6%,特异度 80.8%,最佳截断值0.38。校准曲线显示预测概率与实际发生率一致性良好(Hosmer-Lemeshow 检验:输血模型 P=0.41,预后模型 P=0.29)。

3 讨论

本研究构建并验证了老年股骨粗隆间骨折行 PFNA 手术患者的围术期输血风险及术后半年预后的多因素预测模型,为临床决策提供重要参考。

在输血风险方面,研究结果显示术前 Hb⟨90g/L 和不稳定型骨折是独立风险因素。术前低血红蛋白水平表明患者本身存在贫血状况,手术过程中失血会进一步加重贫血,从而增加输血的可能性[5]。而不稳定型骨折往往意味着骨折程度更严重、周围软组织损伤更大,手术操作难度增加,术中出血量可能更多,进而提高了输血风险。这与既往相关研究结果一致,强调了术前对血红蛋白水平和骨折分型的评估对于预测输血需求的重要性。

对于术后半年预后,年龄≥ 75 岁和术后并发症是预后不良的独立预测因子。高龄患者身体机能下降,对手术的耐受性较差,术后恢复能力弱,更容易出现功能恢复不佳的情况。术后并发症的发生不仅会直接影响患者的身体状况,还会延长住院时间,增加治疗难度,阻碍患者术后髋关节功能的恢复。这提示临床医生在面对高龄患者时,要更加谨慎地评估手术风险,并采取积极措施预防术后并发症的发生。

本研究构建的输血风险模型 AUC 为 0.86,预后模型 AUC 为 0.82,表明这两个模型具有较好的区分度和预测效能。通过这两个模型,临床医生可以在术前对患者进行全面的评估,提前预测输血风险和术后预后情况,从而制定个体化的治疗方案,如术前优化血红蛋白水平、选择合适的手术时机和方式、加强术后并发症的预防和处理等,以提高患者的治疗效果和预后质量。但本研究存在一定局限性,样本量相对较小,可能影响结果的普遍性。未来需要更大样本量的多中心研究来进一步验证和完善这两个预测模型。

综上,基于术前 Hb、骨折分型、年龄及并发症构建的预测模型可有效评估 PFNA 手术患者的输血需求及术后功能恢复,为个体化临床决策提供依据。

参考文献:

[1] 史图龙 , 严清 , 孙俊 , 等 . 不同手术方式治疗股骨粗隆间骨折的疗效及术后 5 年内死亡因素分析 [J]. 蚌埠医学院学报 ,2024,49(9):1179-1183.

[2] 李娜 , 张凯 . 肌少症对老年股骨粗隆间骨折女性患者围术期输血情况的影响 [J].中国中西医结合外科杂志 ,2023,29(1):52-54.

[3] 李凯, 刘振东, 贾大洲, 等. 股骨粗隆间骨折术后非感染性发热因素及风险模型[J].中华关节外科杂志(电子版),2022,16(5):547-554.

[4] 赵继阳 , 陈卫衡 , 郭盛君 , 等 .PFNA 治疗老年股骨粗隆间骨折术后功能康复影响因素分析 [J]. 中国医药导报 ,2023,20(15):82-85.

[5] 王志丽 . 老年股骨粗隆间骨折患者 PFNA 术后隐性失血的相关影响因素及干预措施分析 [J]. 内蒙古医学杂志 ,2023,55(1):21-24.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)