旋律·革命·传承:冯法祀现实主义艺术的多维呈现与策展实践研究

张卓然

安徽省美术馆 安徽合肥 230092

一、冯法祀艺术创作的历史坐标与时代成就

中国现代美术史上,冯法祀(1914-2009)的艺术生涯如同一部浓缩的 20 世纪中国美术发展史。这位出生于安徽庐江的艺术家,以其跨越战争与和平、贯穿传统与现代的艺术实践,为中国现实主义绘画树立了不朽的丰碑。冯法祀的艺术之路始于 1933 年南京中央大学教育学院艺术科的学习时期,师从徐悲鸿、颜文樑、吕斯百、潘玉良等中国现代美术先驱,接受了严格的西方绘画技法训练,为其日后艺术创作奠定了坚实的造型基础。在近八十年的艺术生涯中,冯法祀始终秉持“为人生而艺术”的崇高信念,将个人艺术追求与民族命运紧密相连,在油画语言本土化、主题创作时代性和美术教育体系化等方面作出了不可磨灭的贡献。

(一)从“急行军”到“马训班”:艺术历程的双重淬炼

冯法祀的艺术创作在抗日战争时期迎来第一次重要转折。当民族危亡之际,他毅然放弃赴法留学的机会,投身抗战洪流,加入中国工农红军,在战火纷飞的前线用画笔记录中华民族的苦难与抗争。这一时期,他创造出一种独特的“急行军”式画法——以简练概括的笔触、强烈生动的造型和深刻敏锐的观察,在极短时间内捕捉战争场景与人物神韵。这种画法不仅是战争环境下艺术家应对特殊条件的智慧创造,更形成了一种极具表现力的视觉语言。徐悲鸿曾高度评价冯法祀这一时期的作品:“以急行军作法描绘前后方之动人场面,题材新颖,作法又深刻,而后者尤为重要……可谓抗战中之珍贵收获也。”

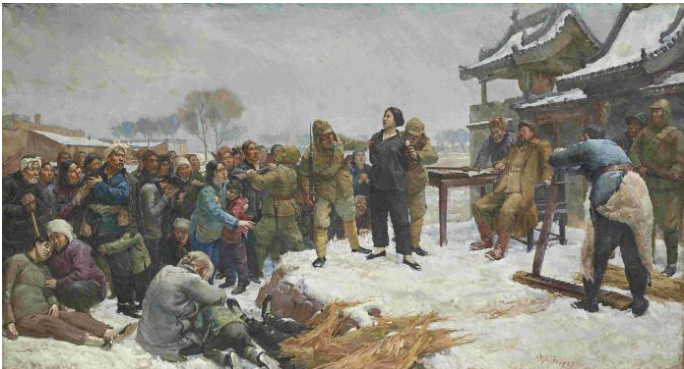

冯法祀这一时期的代表作《捉虱子》(20 世纪 40 年代)以批判现实主义的锋芒,揭示了前线士兵的艰苦生活,被闻一多称赞为“抗战中难得的现实主义佳作”。而另一幅大型油画《开山》(1944 年)则以278×203 厘米尺幅的宏大规模,表现了修建黔桂铁路的劳工群像。画面中那些骨瘦如柴却坚韧不屈的身体,成为中华民族在危难中生生不息的象征。这两幅分别创作于战争前线与后方的作品,共同构成了冯法祀四十年代艺术创作的双璧,展现了他“为人生而艺术”理念的深刻实践。

20 世纪50 年代,冯法祀的艺术生涯迎来第二次重要转折。1955 年,已是中央美术学院教授兼绘画系主任的他,不拘年龄与地位差异,坚持参加苏联专家马克西莫夫在中央美院举办的油画训练班(简称“马训班”)。这种放下身段、终身学习的精神,体现了冯法祀对艺术真理的不懈追求。“马训班”的学习经历使冯法祀在色彩运用和外光表现方面取得突破性进展,最终催生了其艺术生涯的又一代表作,被载入中国现代美术史的《刘胡兰就义》(1957 年)。

(二)现实主义绘画语言的形式突破

冯法祀的艺术成就不止于主题选择的时代性,更在于他对油画语言的本土化探索与形式创新。在长期的创作实践中,他逐步形成了独特的艺术风格:以西方古典油画风格为基础,融入前苏联的现实主义方法,并将素描造型与色彩造型有机结合,在追求色彩丰富而统一的效果中,体现出中国审美情趣的独特表达。

特别值得注意的是,冯法祀在晚年实现了艺术风格的又一次升华。随着年龄增长,他在色彩运用上愈加奔放热烈,“造型见笔见色,直抒胸臆,光色斑斓交响,生机盎然,满幅透溢出晚晴的光辉”[1]。2007 年,93 岁高龄的冯法祀创作的《风骨——1935 年徐悲鸿带学生在黄山写生》,以粗犷有力的笔触和明快丰富的色彩,再现了艺坛师生情谊的经典场景,成为其晚期艺术风格的代表之作。

(三)美术教育体系中的传承者角色

作为中国现代美术教育的奠基人之一,冯法祀的艺术成就不仅体现在个人创作上,更在于他对美术教育体系的建构与人才培养。1946年,冯法祀随徐悲鸿到北平,参与创建国立北平艺术专科学校,并担任副教授,协助徐悲鸿主持教学工作;1950 年中央美术学院成立后,他被聘为教授、首任绘画系主任兼油画科主任,成为新中国美术教育体系的重要建设者。

冯法祀在教学中特别强调基础训练的重要性,尤其注重素描在造型艺术中的核心地位。他认为,坚实的素描功底是油画创作的基石,这种理念直接承袭自徐悲鸿的教学体系。同时,他倡导“艺术源于生活”的创作观,鼓励学生深入现实生活,从人民群众中汲取创作灵感。在中央戏剧学院舞美系和中央美术学院油画系任教期间,冯法祀培养了一大批优秀的艺术人才,为中国油画艺术的持续发展奠定了人才基

图 1 :冯法祀《刘胡兰就义》1957 年 布面油彩 230x425cm

图2 :冯法祀生平与艺术创作分期

二、冯法祀艺术展览的核心理念嬗变与创新

冯法祀的艺术展览史,折射了中国的美术馆策展理念的深刻变迁。从传统的回顾展到主题性研究展,再到跨学科的多维阐释,冯法祀作品的展示方式经历了从线性叙事到立体解构,从作品陈列到语境重构的范式转变。这种转变不仅体现了美术馆策展理念的革新,更反映出对艺术家个案研究的深入与方法论的成熟。

(一)传统回顾展模式的突破与局限

2014 年,值冯法祀百年诞辰之际,中国美术馆和中央美术学院美术馆分别举办了大型纪念展览,开创了冯法祀艺术研究的两个重要范式。中国美术馆的“艺为人生——冯法祀百年诞辰艺术回顾展”以编年史结构呈现了艺术家近 200 件作品,聚焦于两个关键时期——20世纪 40 年代抗战时期和 20 世纪 50 年代“马训班”时期。展览特别强调了冯法祀“为人生而艺术”的现实主义精神,并通过家属捐赠的100 件作品,极大地丰富了国家收藏序列。

与此同时,中央美术学院美术馆策划的“开山途——冯法祀百年诞辰专题展”则采取了截然不同的策展思路。策展人创造性地采用切片式研究方法,将焦点集中于冯法祀 1940-1950 年代的代表作生成过程。展览标题一语双关,既指代其代表作《开山》,又象征冯法祀在现实主义艺术道路上不断开掘的探索精神。展览最突出的学术贡献在于首次系统展示了《开山》和《捉虱子》的 40 余幅创作手稿 [2],使观众得以窥见冯法祀创作过程中的思考轨迹与艺术抉择。

虽然这两场展览在学术深度上取得重要突破,但仍存在一定局限:其一,展览结构基本遵循时间线性叙事,对冯法祀艺术语言的本体论分析不足;其二,对艺术家晚年风格转变的研究与展示相对薄弱;其三,展览主题与形式设计的关联性不够紧密,未能充分体现冯法祀“造型旋律”的艺术理念。这些局限也为后续研究展的突破提供了空间。

(二)音乐性策展理念的生成与构建

2024 年 11 月,推出的“艺术与时代的交响——冯法祀先生艺术研究展”,在冯法祀展览史上实现了比较大的突破。策展人从艺术家“油画家要追求和创造造型的旋律、色彩的旋律”这一理论主张中获得灵感,创造性地将交响曲结构作为展览的整体框架。这一策展理念的革新,不仅解决了传统回顾展模式同质化的问题,更在深层次上揭示了冯法祀艺术与中国近现代历史的内在共鸣。

图3、4 :展出的“艺术与时代的交响”展厅空镜

音乐性策展理念的构建基于多重考量:首先,冯法祀作品中强烈的节奏感与视觉韵律,与音乐形式存在美学通感;其次,其艺术生涯跌宕起伏的阶段性特征,恰似交响乐不同乐章的起承转合;最后,将视觉艺术转化为听觉隐喻,能够为观众提供全新的鉴赏维度。这一理念突破了过去单纯以时间或题材分类的展览模式,建立起一种跨媒介叙事的新型展陈语言。

展览的结构设计如同一部完整的交响乐作品:第一乐章“战火青春 奏鸣扬帆”如奏鸣曲式般呈现冯法祀抗战时期的革命主题创作;第二乐章“复调咏叹 游踪无际”以抒情慢板节奏展示其写生作品;第三乐章“随想变奏 美好人间”以轻快的随想曲风格呈现日常生活题材;第四乐章“回旋颂歌 艺脉相承”则以庄严的回旋曲式展现其历史巨作与教育传承。这种结构不仅符合冯法祀艺术风格的内在发展逻辑,也为观众创造了一种沉浸式的艺术体验。

(三)研究型策展的深度拓展

“艺术与时代的交响”展览的另一重大创新在于其研究型策展的深度拓展。策展人摒弃了单纯展示艺术作品的常规模式,而是以问题导向的学术研究为基础,通过多重视角解析冯法祀艺术的多维价值。

展览特别设置了三个学术板块,以图文展板形式系统介绍了:中国早期主题性油画创作的历史背景、马克西莫夫油画培训班的成立过程与艺术影响、中央美术学院绘画科的发展历程。这些学术板块不仅提供了冯法祀艺术创作的背景知识,更将其置于中国现代美术发展的宏观脉络中,揭示了个人创作与时代语境、艺术体制之间的复杂互动关系。

此外,策展团队还通过口述史方法,对冯法祀的亲属、好友、学生和研究学者进行了深度访谈,并在展厅内设置了特别放映厅播放这些珍贵的一手资料。这种呈现方式不仅保存了鲜活的历史记忆,也使观众能够从多重视角理解冯法祀的艺术人生,构建起一个立体多元且充满生命力的艺术形象。

三、个案实践:“艺术与时代的交响”展览创新解析 2024 年举办的“艺术与时代的交响—

冯法祀先生艺术研究展”,作为文化和旅游部全国美术馆青年策展人扶持计划入选项目,代表了冯法祀研究的最新成果和美术馆策展的创新高度。展览汇集了中国美术馆、 中央美术学院美术馆等机构及家属收藏的 130余件冯法祀经典作品,是近十年来规模最大、品类最全的冯法祀综合性展览。本部分将从空间叙事、学术支撑和传播效果三个维度,深入剖析这一展览的创新实践。

(一)交响曲式的空间叙事结构

展览最显著的创新是将交响乐结构转化为空间叙事语言。策展团队将冯法祀的艺术生涯演绎为四个乐章,每个乐章对应一个展览单元,构建起音乐与视觉艺术的跨媒介对话。这种结构不仅打破了传统的线性叙事模式,还创造了一种情感起伏的观展节奏,使观众能够在不同主题空间中体验艺术与时代的共鸣。

第一乐章“战火青春 奏鸣扬帆”以快板节奏展开抗战主题。展厅以深红色调营造历史厚重感,集中展示冯法祀学生时期作品及加入抗敌演剧队后的革命题材创作。第二乐章“复调咏叹 游踪无际”则转入抒情慢板,空间色调转为自然清新的蓝绿色,展示冯法祀游历国内外的写生佳作。第三乐章“随想变奏 美好人间”以明快的随想曲风格呈现。展厅采用明亮温馨的黄色调,集中展示冯法祀笔下的人物肖像、家庭生活、劳动场景以及花卉静物等题材。第四乐章“回旋颂歌 艺脉相承”以庄严的回旋曲式达到高潮。空间设计采用挑高穹顶与环形布局,集中呈现《刘胡兰就义》《开山》等历史巨作。特别值得关注的是,本单元首次公开展出了与安徽地域美术紧密相连的《风骨——1935 年徐悲鸿带学生在黄山写生》系列创作稿,体现了冯法祀对家乡的深厚情感和对恩师的无限敬仰。

(二)学术支撑系统的多维构建

展览在学术深度上的突破,体现在三个创新性研究板块的构建。策展团队并未满足于作品展示,而是通过历史语境还原、创作过程分析和教育思想阐释,构建了多维度的学术支撑系统。

第一学术板块聚焦“中国早期主题性油画创作的历史背景”。该板块通过历史图片、文献档案和同时期作品对比,详细梳理了 20 世纪中国主题性油画的发展脉络,阐释了冯法祀在这一历史进程中的独特贡献。第二学术板块呈现“马克西莫夫油画培训班的成就与背景”。通过展示“马训班”的教学档案、教学作品和师生合影,生动再现了新中国油画教育的关键历史。第三学术板块梳理“中央美术学院绘画科的发展历程”。该板块通过机构档案、教师聘书和历史照片,呈现了中央美院油画教学体系的建立过程,突显了冯法祀作为首任绘画系主任的历史贡献。

展览最具人文温度的创新,在于对口述史的深度挖掘。策展团队数次赴北京采访冯法祀的亲属、好友、学生和学者,录制了超过 20小时的访谈视频,精心剪辑后在展厅专设放映厅循环播放。这些口述记忆不仅补充了文献记载的不足,更以鲜活的第一人称叙事,呈现了冯法祀作为艺术家、教育家和普通人的多维形象。

冯法祀先生的艺术生涯,如同一部浓缩的中国现代美术史,记录着现实主义绘画从抗战烽火到新中国建设,再到改革开放的完整发展轨迹。2024 年“艺术与时代的交响”展览,通过音乐性策展理念与研究型展示方法的创新融合,为这位艺术大师的个案研究开辟了新路径,也为中国近现代美术史研究提供了方法论启示。

正如展览结尾处所呈现的——冯法祀临终前未完成的《苏州甪直古镇》高悬于展厅,画布上奔放的笔触与未覆盖的底稿交织,仿佛一首戛然而止却余韵悠长的生命乐章。这幅未竟之作不仅象征着艺术家至死不渝的探索精神,也隐喻着中国美术现代化进程的未完成性。而冯法祀用生命谱写的这曲“艺术与时代的交响”,将继续在历史长廊中回响,召唤着后来者在前人足迹上,开辟新的道路。

参考文献:

[1] 范迪安 . 冯法祀作品 [J]. 当代油画 ,2021,(01):4-9.

[2] 李垚辰 . 关于冯法祀《开山》及其手稿的收藏钩沉 [J]. 美术馆 ,2020,(02):12

姓名:张卓然 民族:汉族 籍贯: 学历:硕士研究生 职称:助理馆员

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)