藏族舞蹈“悠然自得”审美意趣的文化成因探析

蒋依婷

四川音乐学院

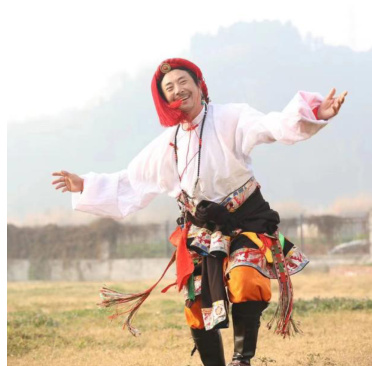

图1 一名藏族男子在愉快地舞蹈(杨果 摄)

民间舞蹈是劳动人民智慧的产物,是人们在生活、劳动等生产活动中自然形成的动作的动力定型与历史演进,是人们生活经验动作的积淀、改造和演进。我国民间舞蹈的形态和风格充分展现了民族的特色地域文化,蕴含着各民族的内在涵养和灵魂。民间舞蹈的发展始终与民族、社会、自然环境融合在一起,同时也受宗教、民俗等因素的影响,在不断地沉淀、更新中,形成了独特的民间舞蹈。藏族舞蹈作为我国民间舞蹈的一部分,具有重要的研究价值与意义。其凝结了藏族人民的日常生活和意识形态,传达了藏族人民乐观豁达、积极向上的生活方式,述说着藏族人民厚重的历史故事。藏族舞蹈代表着藏族人民的文化和思想,是藏族人进行本民族文化传播、民族精神传达以及民族历史传述的重要艺术形式。依据罗雄岩《中国民间舞蹈文化教程》一书中对舞蹈文化类型的划分,从动态形象切入,藏族舞蹈归属于农牧文化型,主要特征为高原“一顺边”的美,并带有虔诚的宗教文化心理。1 总的来说,藏族舞蹈就是农牧文化和宗教文化双重影响下诞生的产物,其大体可归为两大类,一类是自娱性的民间舞蹈,例如“果卓”“堆谐”等,另一类是祭祀性的宗教舞蹈,例如“羌姆”等。两类舞蹈都富有鲜明的民族性,以潇洒飘逸、大开大合的形态为主。其大多呈现着“悠然自得”的审美形态,自娱性舞蹈更是如此。换言之,藏族舞蹈特有的动势与特征造就了其“悠然自得”的神态和意境。反观藏族经典舞蹈作品,第五届荷花奖精品民间舞剧目《弦歌悠悠》,其以藏族弦子舞为编创素材,运用进退自如的舞步和轻盈飘飞的长袖,配合上热情激昂的音乐节奏,将藏族人民悠然自得的生活情趣和活泼开朗的精神面貌表现得淋漓尽致,让人深切体会到藏族人民奔放自由的民族个性。以及第八届桃李杯男子群舞《阳光康巴》,结合藏族的踢踏舞、弦子舞和锅庄舞等不同种类,通过编导的巧妙转化,使得舞步呈现“悠然自得”的形态,富有浓郁的民族气息,塑造了康巴汉子豪迈不羁的阳刚形象,展现了藏族人民旺盛的生命力。无论是从舞蹈文化类型还是藏族舞蹈作品入手,都使得藏族舞蹈呈现着“悠然自得”的形态,奠定了其审美基调。然而此形态背后的成因和文化支撑来源于何处?需沿着这一审美意趣,通过对藏族文化由浅入深地剖析,从客观条件到主观因素进行探赜,尽可能地解读藏族舞蹈“悠然自得”神态背后的文化内涵和民族底蕴,从而促进对藏族文化更深层的认知。

一、生存环境奠定“悠然自得”的基调

地理环境是人类一切生活的基础,也是民族民间舞蹈文化生成的最初层次。从藏族人民的生存环境入手,尝试解读藏族舞蹈“悠然自得”神态背后的成因。藏族人民主要生活在号称“世界屋脊”的青藏高原之上,地形复杂,地势陡峭,空气稀薄,是生存条件较为严酷的地区之一。在这样艰难的生活环境下,孕育了藏族舞蹈独特的艺术特征与审美情趣。由于藏族人民常年生活在坦荡开阔的高原,视线广远,致使藏族人民逐渐形成豁达开朗的秉性,以开放的思维,善于遐想和思索,这般心理特性直接影响了舞蹈的动势,使得藏族舞蹈动作衍生出大幅度、缓节奏、重舒展的特征。 此外,高原地区由于空气稀薄而极度缺氧,因此藏族人民在舞蹈中,为保证重心和易于移动,不得不向前扑,这也就自然而然地形成了我们常见的在藏族舞蹈中弓腰、曲背的体态。无论是藏族舞蹈特有的动势特征,还是体态特点,都是自然环境作用于民间舞蹈的表现。人类是环境的产物,自然环境也影响着人类的生产方式。藏族人民特有的生存环境促成了其农牧文化的形成,同时潜移默化地渗透在藏族舞蹈中。艺术来源于生活,劳动是舞蹈创作的源泉。藏族舞蹈中常见的许多形态和动作也取材于日常生活动作,经过艺术化处理,以表现藏族人民日常的劳动生活。譬如高原地区缺氧,人们的劳动节奏不宜过快,复杂的地形使得道路崎岖不平,需要穿着长靴行走,且搬运重物时不宜用肩,而是以背负物,特有的劳动习性升华为藏族舞蹈的艺术美,便有了身体前倾、含胸、屈膝、抻背的体态,其以腰为轴进行运动,不断向外延伸,浑然而成了藏族舞蹈“悠然自得”神态的基调。以及部分生活在牧区的藏族人民,常年与牛羊为伴,与自然和谐共生,日常的劳作方式以农牧业交织为主,这般的生产方式反映在藏族舞蹈中,就出现了牧民挤奶、赶羊等生活化的动作。还有在舞蹈中不自觉地歌颂自然的馈赠和劳动的喜悦,都是来源于藏族人民劳动生活的缩影。在藏族传统自娱性舞蹈中也能看到表现劳动生活的情景。例如“果谐”就是藏族人民“打青稞”“打阿嘎”等劳动生活的产物,这类舞蹈步伐稳扎,充满劳动气息,情绪热烈高涨。还有流行于青海安多和甘肃藏区的自娱性民间舞蹈——“则柔”,其属于农耕舞蹈,常在节日和农闲时表演,动作优美缓慢,秀丽轻柔,是藏族农耕舞蹈的代表。藏族人民独特的生产方式,赋予了藏族人民特有的审美观念,使得藏族舞蹈呈现着地域性与文化性交织的特点,也为藏族舞蹈“悠然自得”神态的成因提供了答案。同时,自然环境也在藏族人民的服饰上留下了显著的民族特点。谈到藏族人民的服饰,通常以长袖、宽腰为主,呈现出肥大宽松的特征。其原因在于藏区寒冷且温差大,必须穿着厚重的服饰以便保暖御寒,且为了劳作方便常将长袖系于腰后。服饰的特征间接影响了藏族舞蹈的特征和动势。厚重的长袖长袍在一定程度上会限制步态的移动,使得藏族人民在舞蹈过程中,由于服饰的局限性,步伐不宜过大,为了突出体态美和动态美,会在曲背弓腰的基础上加重上肢的舒展和延伸,以便宣泄情感,使得舞蹈显现出动作缓慢,沉稳柔美的动律动势,营造出壮阔的高原之境。总的来说,上述所提到的民族个性、劳作方式、服饰特征等,皆是生存环境作用于藏族舞蹈的体现。诸多成因进一步促成了藏族舞蹈“悠然自得”的神态,为其审美意趣奠定了基调。

二、信仰意识造就“悠然自得”的神态

在远古时期,宗教作为一种社会意识形态和文化现象,始终植根于人类同自然的相互作用的过程中,而舞蹈作为宗教仪式中的一种艺术形式和手段,同样发挥着重要的作用,正如恩格斯所言“舞蹈尤其是一切宗教祭典的主要组成部分。”4 藏族人民普遍信奉藏传佛教,俗称“喇嘛教”,属于中国佛教的一支。其经过发展和转变,有着藏区的地域特征,贴合了当时藏族人民的民族心理。藏族人民经历了漫长的农奴制后,在当时落后贫困的社会条件下,人们只能将对美好生活的期许寄望于宗教,致使藏族人民的信仰意识根深蒂固,深入人心。可以看到藏族人民的生活大多围绕着信仰仪式展开,其成为藏族社会重要的精神支柱。如此深厚的信仰意识同样作用于民间舞蹈。在藏族民间文化中,信仰神圣不可侵犯。民间舞蹈也显现出藏族人民虔诚的信仰意识,例如在舞蹈的歌词中出现佛语,或是歌颂喇嘛,都意在传达人们对信仰的敬畏之情。藏族民间舞蹈中也有直接表达藏族人民信仰意识的种类,对表演者来说,这不仅是一次舞蹈表演,更像是一次神圣的信仰仪式。他们将内心对神的虔诚和佛的敬仰注入到肢体中,甚至会出现行礼和跪拜的动作,都旨在突出自我对信仰的恭敬之心,以祈求自身的幸福和来世的圆满。除此之外,藏族舞蹈中“前倾”的体态特征,其根源也离不开藏族人民根深蒂固的信仰意识。由于藏族人民十分注重礼节,在各类仪式和庆典上都需传达虔诚和尊敬之情。在这样的民族意识下,间接影响了藏族人民的行为规范,为表达自我的虔诚之心,身体自然的前倾,呈现重心向下的动势,以示谦卑之态。以及在藏族舞蹈中多模拟“孔雀”的形象,也是由于藏族人民的信仰,将孔雀视为神鸟,寄予逢凶化吉的象征。藏族舞蹈的队形也同样显现出藏族人民的信仰意识,譬如多以圆圈舞为主要形式,表现为绕顺时针方向进行歌舞,该形式源自藏族人民仪式中的“转经筒”“绕寺庙”的习俗,以寓意吉祥安康。舞蹈作为表现情感的重要形式,藏族人民在舞蹈中,由于自身深厚的信仰意识,使其不自觉地怀着尊敬和崇仰万物的心境,造就了藏族舞蹈“悠然自得”的神态。由此可知,对藏族舞蹈“悠然自得”审美意趣成因的剖析,离不开藏族人民浓厚的信仰意识。

三、民族个性赋予“悠然自得”的心境

自然为人类创造了生存环境,人类在谋生的过程中创造着属于自己的独特文化。不同环境中生活的人群,由于传统道德、传统艺术等不同,对待同一件事物的认识以及产生的情感也有明显的差异。越是生存环境恶劣的人群,越会在心理上形成一种征服自然的进取心态。藏族人民在漫长的历史演进中,不断适应复杂的生存环境。厚重的羊皮藏袍,温暖的狐皮帽子,无不昭示着他们适应环境的结果和选择。这般特有的生存空间塑造了藏族人民朴实、野性、奔放的民族个性。而舞蹈作为以肢体为媒介的艺术形式,无不渗透着藏族人民的思想观念、文化习俗等。换言之,藏族舞蹈就是在特定的生活场景的产物,是表达藏族人民独特的民族心理与情绪的语言载体。在欣赏藏族舞蹈时,可以看到悠荡起伏的颤步,腾空跨越的雄姿,拧身亮背的造型,这都是藏族人民热情、豪迈、粗犷的性格体现。以及在舞蹈动作的设计上,多采用托物寓情的手法,例如运用蓝天、雪山、羚羊等比喻,是藏族人民抒发对大自然的敬仰和崇拜。藏族人民敬畏山川、自然、神灵,乃至万物生命,这般意识逐渐影响着身体的姿态。藏族舞蹈端庄、沉重之美的“微含”体态,潜意识是以一种渺小、谦卑的自我形态,仰慕神圣、伟大的崇拜对象。舞姿上的低姿态,体现着藏族人民对万物的膜拜感,以慈悲之心普渡万物,寻求生命的真谛。还有藏族人民深厚的信仰意识,始终对其思想观念起着重要的作用。在《藏族文化发展史》中提到藏族人的民族心理,“重来世,淡现实;重宗教,轻凡人;重忍让,少抗争;重道德,轻权力……”,1 不难看出其个性具有低姿态、内缩性的特征,是一种典型的佛教世界观。性格上的内敛,使得身体向内收,舞蹈过程中多以圆形路线的旋拂构成动态曲线围绕身体,双腿多屈膝微颤,步伐稳重,呈现出含蓄性和内收性。藏族舞蹈是在藏民族文化生态下孕育而成,是生活动作的自然迁移,因此也带着本民族的心理色彩和思想意识。舞蹈表现的内收性是民族心理的内敛性作用下的结果,无论是“微含”体态还是“前倾”特征,都意在展现一种内缩、低下的姿态,以示谦卑、尊敬之意,这是由内在心理外化为身体规范的体现。简而言之,藏族人民的自然崇拜与宗教意识构成其民族心理,无意识地由内向外流露,并最终表现于肢体,影响了藏族人民自然的身体行为,进而形成了藏族舞蹈“悠然自得”的心境。

图3 一名藏族男子沉浸在舞蹈中(杨果 摄)

四、音乐歌词指向“悠然自得”的意趣

藏族舞蹈素有以歌兴舞之说,即歌中有舞,舞中有歌,歌舞相伴。所以又称之为藏族歌舞。藏族舞蹈离不开音乐,音与舞共生共存。藏族人民善于以歌抒怀,以舞传情,歌舞成为了藏族人民生活的重要组成部分。其不仅是一种舞台表演艺术,也是具有群众性的娱乐爱好。在藏族社会,能歌善舞的人被认为是有文化教养,深受社会敬重。藏族主要民间舞蹈“卓”和“谐”,就是以歌舞为形式的自娱性集体舞蹈,藏族人民在边歌边舞中由于歌词的含义赋予其情感和心境,也就进一步促成了藏族舞蹈“悠然自得”的审美形态。因此,在对藏族歌舞艺术的研究中离不开对其歌词的分析。“卓”也叫锅庄或圆圈舞,其歌词内容主要歌颂神佛,在玉树省寨曲卓舞有这样的唱词:“宇宙形成之初,是在上界佛界形成。拉青仓巴嘎博喜爱卓,今天献上卓舞……2”从歌词中可以看出,“卓”多与赞美宗教相关,舞蹈舒展豪放,音乐婉转悠扬,充满生活的乐趣。而在藏族歌舞艺术中更为典型的是“谐”,其在藏语中即为边歌边舞之意,汉语译为“弦子”,因其伴奏的乐器——“毕旺”而得名,又称“弦子舞”,其是融诗、乐、舞为一体的民间歌舞,娱乐性、参与性极强,自由浪漫,随性豪放,广受群众喜爱。“谐”以其轻盈的舞姿、优美的旋律、浓重的乡韵,成为了极具特色的歌舞形式。弦子歌词是弦子舞的灵魂和核心,其历史悠久,承载着藏族人民厚重的文化底蕴。其种类丰富,内容广泛,短小精悍,多歌颂家乡、自然、爱情等,富有自然和谐之韵,直抒胸臆,极具哲理性和人文性,对藏族人民的生活产生了重要的影响。“谐”的歌词内容主要包括三方面,一是称赞家乡之美,传递对幸福安康的祈愿。譬如弦子《喜波勒膜》中“拉萨城非常魅力,人们无比幸福。巴塘城非常美丽,人们无比欢乐。花园非常美丽,人们无比愉悦。”字里行间都洋溢着对家乡的喜爱和赞美之情,令人不禁感到幸福和喜悦。二是歌唱爱情或友谊,表现团结和睦的情景。例如友情中“天上的白云,就像洁白的羊毛。我们团结齐心,每人缝制一件衣服。”又如爱情里“去见心上的人儿,浑身被雨淋遍,炽热爱情的火焰,已经把湿衣烘干。”用歌词直抒单纯质朴的美好情感,彰显藏族人民浪漫主义的情怀和真诚的个性。三是模仿动物的形态以及表现劳动生活。如《玛雅典通》唱道:“这只孔雀真好呀?是哪方来的孔雀?这只孔雀真美呀?是印度方向来的孔雀。”3 其描绘了“孔雀吸水”的场景,赞颂了孔雀的自然之美。还有《吉当俄米措卡》中“在德庆‘俄米’湖边,有位慈仁措姆姑娘,慈仁措姆姑娘,请您来剪羊毛,莫说不会剪,请您就像这样剪。”4歌曲以慈仁措姆姑娘为主角,颂扬劳动和传达对丰收的美好愿景。从藏族主要自娱性舞蹈“卓”和“谐”的歌词中不难看出,其蕴含了藏族特色的民俗风情,表达了藏民对美好生活的理想与追求。藏族人民在歌声中抒发内心真挚的情感,传达心中无限的喜悦,寄情于舞,以舞抒怀,藏族音乐的歌词赋予了舞蹈纯粹且深刻的民族内涵,从而建立起“悠然自得”的审美指向。

结 语

丹纳在《艺术哲学》中提到:“精神文明的产物和动物界的产物一样,只能用各自的环境来解释。”5 这里所指的环境不单是地理位置、地形地势、气候条件等构成的自然环境,还包括各地的历史渊源、民俗风情、宗教信仰等构成的文化环境。藏族舞蹈承载着藏族人民的价值认同和原乡记忆,于举手投足间折射出民族的身体语境,彰显出特有的文化意蕴。尝试研究藏族舞蹈“悠然自得”

的审美成因,根源离不开其深厚的文化背景。从外因入手,得出高原高寒环境下造就的生产生活习性,而从内部剖析,又发掘出其深厚的信仰意识、独特的民族心理和美妙的歌曲词句,诸类因素共同造就了藏族舞蹈“悠然自得”的审美意趣,构成其神态指向。因此,本文认为藏族舞蹈“悠然自得”的审美意趣是在特殊的生存环境、信仰意识、民族心理以及音乐歌词的多重影响下形成的身体表达,其既是藏族舞蹈审美指向的体现,也是藏族人民文化语境的再现。

参考文献:

[1] 益西嘉措 . 巴塘弦子 [M]. 成都 : 四川民族出版社 ,1981.

[2] 甘孜藏族自治州资料卷 [A]. 中国民族民间舞蹈集成 ( 四川卷 )[C]. 成都: 甘孜州文化局艺术集成办公室编,1989.

[3] 丹珠昂奔 . 藏族文化发展史 [M]. 兰州 : 甘肃教育出版社 ,2001:21.

[4] 李雪梅. 地域民间舞蹈文化的演变[M]. 北京: 文化艺术出版社,2004.

[5] 彭涛 , 洛桑 . 巴塘弦子 [M]. 成都 : 四川民族出版社 ,2004.

[6] 格勒 . 藏族早期历史与文化 [M]. 北京 : 商务印书馆 ,2006.

[7] 嘉雍群培 . 藏族文化艺术 [M]. 北京 : 中央民族大学出版社 ,2007.7.

[8] 金秋. 中国区域性少数民族民俗舞蹈[M]. 北京: 民族出版社,2009.

[9] 益西拉姆 . 藏族民间歌舞——巴塘弦子歌词的研究 [J]. 西藏艺术研究 ,2013(04).

[10] 格桑梅朵 . 藏族民间巴谐“ 谐” 歌词的人文特色 [J]. 西藏研究 ,2013(01).

[11] 罗雄岩 . 中国民间舞蹈文化 [M]. 上海 : 上海音乐出版社 ,2014.

[12] 江东 , 姜盛 . 藏族舞蹈“前倾”体态文化成因分析 [J]. 北京舞蹈学院学报 ,2016(06).

[13] 熊晴怡. 藏族舞蹈“俯身体态”的审美蕴涵[J]. 艺术评鉴,2020(11).

[14] 邓昕 . 浅谈康巴藏族舞蹈文化特性与艺术价值 [J]. 戏剧之家 ,2022(22).

[15] 罗桑开珠 . 浅析藏族舞蹈的发展历程及其特点 [J]. 西藏艺术研究 ,2022(01).

[16] 于平 , 叶笛 . 文化的积淀与中国民间舞的模态构成 ( 上 )[J]. 南京艺术学院学报 ( 音乐与表演 ),2023(02).

[17] 蒙雨萱. 藏族农牧舞蹈文化的当代表达与呈现[J]. 藏舞蹈学,2023.

作者简介:

蒋依婷(2001.1—),女,汉族,籍贯:湖南永州人,舞蹈学院,2023 级在读研究生,硕士学位,专业:舞蹈,研究方向:舞蹈教育与教学

本文系四川省绵阳市社会科学界联合会市级社会科学研究规划项目舞蹈文化艺术研究中心 2024 年度专项课题“藏族舞蹈审美意向与精神指向”(项目编号:WDWHYS2023YB21)结项成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)