大单元背景下问题教学的设计与实践

吴永华

惠州大亚湾经济技术开发区第三中学 516081

《义务教育数学课程标准(2011 年版)》提出:初步学会从数学的角度发现问题和提出问题,综合运用数学知识解决简单的实际问题,增强应用意识,提高实践能力。在教学实践中,常见的模式是教师逐个呈现问题,学生积极参与解析,尽管气氛活跃,但这种单向的互动方式往往未能实质提升学生的技能。当教学过程中紧密围绕课题设定,鼓励学生主动发掘并提问,学生的数学学习将能深化探索。

一、大单元背景下复习课的现状与突破

当前的复习课程结构普遍倾向于基于知识点的讲解和实践练习,侧重于讲解典型例题,然而存在一个显著的缺陷,即教师主导性强,导致知识传授相对快速,而学生的主动参与和自我复习时间相对不足。虽然有些复习课也注重知识框架和结构的理脊,但很难做到“旧瓶装新酒”,大多还是在重复新学期的“故事”大多还是在重复新学期的 ' 故事 ',学生的能力却得不到提高。那么如何让复习课做到“复而不重”呢?复习课如何“习有所得”呢?

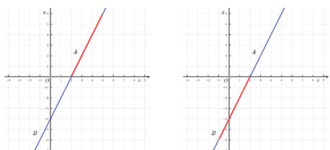

笔者近期在一次公开课中,展示了一节“一次函数的图象和性质”的复习课,基于培养学生发现和提出问题的能力,笔者对整节课的设计以 A(3,2) , B(-1,-6) 两点为主线,针对一次函数的核心概念,设计多元化的题目情境和条件变化,激发学生主动探究,挑战他们提出一系列相关的一次函数问题,如:不同函数表达式的转化、实际生活中的应用问题、图形性质的延伸讨论等,以提升他们的问题解决能力和创新思维。本文将探讨我对采用“问题导向教学法”进行复习课设计与实施的见解与实践经验。

复习“一次函数的图象和性质”教学设计示例

首先展示近期我上的一堂校级优才计划展示课《一次函数的图象和性质的复习课》的教学设计:

环节一复习回顾,重构知识

1、一次函数的定义:

一般地, 形如 y=kx+b (k,b 是常数 ,  ) 的函数, 叫做一次函数.

) 的函数, 叫做一次函数.

当 b=0 时, 一次函数 y=kx (k 是常数 ,  ) 也叫正比例函数.

) 也叫正比例函数.

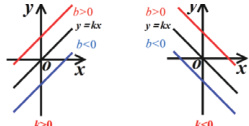

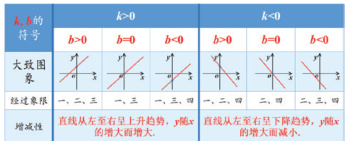

2、一次函数的图象与性质

一次函数 y=kx+b 的图象可由正比例函数 y=kx 的图象平移得到.

b 时,向上平移b 个单位; b<0 时,向下平移|b| 个单位.

设计意图:通过数学与图形的结合,使学生对函数的结构和性质有更深刻、更全面的认识,为进一步拓展知识面打下坚实的知识基础。

环节二 问题教学,开放探究

问题1 :已知 A(3,2) , 3(-1,-6) 两点,你会获得哪些信息呢?

师:请你根据所学的一次函数知识点,结合题目条件,提出问题并解决问题。前后四人为一小组进行分组合作,讨论交流,然后派小组代表解答。(教师通过抛出问题,引导和促进更多学生的思维参与问题)

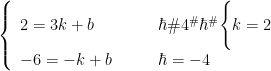

生1 :求点A、B 所在直线的函数解析式?解:设直线AB 的解析式为y=kx+b(  )

)

得 y=2x-4

生2 :判断直线AB 的倾斜方向、经过象限、增减性?

直线 AB y=kx+b ( k≠0 )  解:从左到右y随x的增大而增大

解:从左到右y随x的增大而增大

生3 :求直线AB 与 x 轴、 Δy 轴的交点坐标?

解:与 x 轴的交点是 (2,0) ,与y 轴的交点是

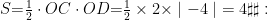

生4 :求直线 AB 与坐标轴围成的三角形的面积?

生5 :可以从直线AB 的图象求自变量 x 和函数 Δy 的取值范围解:

设计意图:在此之前很多复习课已经习惯了教师提出问题、学生解决问题的教学模式。而本节复习课在进入精准教学之后,笔者仅仅提供 A、B 两个点抛出条件,开放式的问题教学,给学生一定的发展空间,让学生自己提出问题。实施以小组为单位的协作学习模式,教师在复习阶段扮演引导者和激励者的角色,确保小组活动的顺畅进行并逐步深化。这种教学方式旨在提升学生的实践能力,激发他们提出具有挑战性和深度的问题,通过师生间的互动讨论与问题解决,促进知识理解和应用。在教学实践中,致力于激发学生主动发掘数学问题的意识,切实理解通过自我提问式学习的重要性及必要性,以此实现知识的深入渗透和有效习得。

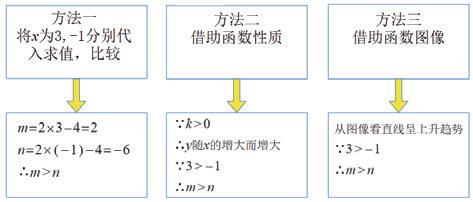

问题 2 :点 A(3,m),B ⋅(-1,n) 在直线 y=2x-4 上 . 请你判断 m,n 的大小关系,并说明你的判断依据.

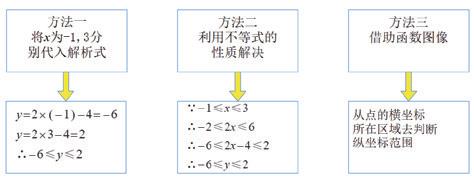

借助函数性质 借助函数图像问题3 :已知函数 y=2x-4 . 当求函数值y 的取值范围,并说明你的判断方法

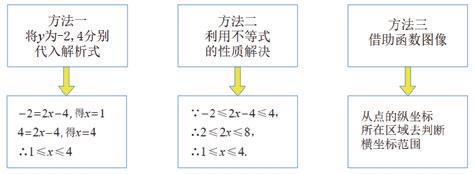

问题4 :已知函数y=2x-4. 当,, 求自变量 x 的取值范围,并说明你的判断方法.

借助函数图像

设计意图:以上三个问题,分别是从不同角度去判断参数的大小、已知 x 的取值范围求 y 的取值范围以及已知 y 的取值范围求 x 的取值范围。前两种方法是从数的角度分析,第三种是从形的角度来观察。一题多解,打开思路,找到巧法,学生体会数形结合的数学思想。学生展示出来的三种方法“代入法”“图象法”“增减性法”实际上也是学生数学运算、直观想象、逻辑推理等数学核心素养的发展过程。

环节三 变式拓展,发展思维

例:如图,函数 y=x-2 的图象与 x 轴交于点A,与y 轴交于点B.

直接写出A、B 两点的坐标;

求△OAB 的面积;

若将函数图象向上平移3 个单位,求线段AB 扫过的面积;

在(3)的条件下,若点 P 是一次函数平移后图象上的一个动点,连结 PA、PB,求△PAB 的面积;

(5)如图,反比例函数  分别与一次函数 y=x-2 平移前后的图象交于点M、N,连结BN、MN,求△BMN 的面积.

分别与一次函数 y=x-2 平移前后的图象交于点M、N,连结BN、MN,求△BMN 的面积.

设计意图:以逐步升级的难度设置题目,首先在学生熟知的基础概念上,如 y= x-2 的函数图象,融入面积计算的相关挑战。这将有助于他们攻克难题,把握关键,将课堂内容升华至高潮,同时激发他们的深入思考。

本节课回顾了一次函数的知识网络以及多角度的分析问题。我们深刻地体会到函数研究的核心。本节课通过数与形不断地去探究问题的核心。先是“以形示数”,再是“以数解形”,充分体现了数与形的完美结合。

对问题教学的思考和认知

通过本节课的教学,我们发现,学生分析数学题目的角度有了明显的改变。希尔伯特曾说“问题是数学的心脏,方法是数学的行为,思想是数学的灵魂”。就培养学生的数学能力而言,学会提出问题往往比解决问题更重要。 这是因为提问能培养学生的创新思维和创造力。 在数学复习课上,教师要整理所学知识点,绘制思维导图,研究典型例题的改编,引导学生学会思考,学会提问。

在具体的教学组织中,上述例子中使用了很多开放性的问题,即学生的答案不是唯一的。 有的安排学生参与问题设计,提出问题,解决问题;学生独立思考后,小组内交流,提出问题,展示问题,其他小组参与评价,教师跟进,适当点评。 通过这一过程,生生互动、师生互动、合作学习得到充分展现。 正是利用问题教学来驱动学习过程,往往能形成积极的课堂气氛,也让学生更“参与 ”课堂问题,使学生的数学思维更“参与”,既给学生带来交流展示的机会,学生通过回顾、质疑、解决问题收获“数学自信”。

在教学中,强调 " 数 " 与 " 形 " 的整合,促使学生通过图形手段自觉地解析函数问题,从而深化他们对图象本质和函数特性的深刻理解。本章倡导采用多元化的思维策略,包括分类推理、数学建模和归纳法,以全方位剖析问题、解析问题并寻求解决方案。这些方法的应用有助于深化对筋脉整体知识的理解,从而系统性地增强对脉络知识结构的清晰认知。

综上,关于在大单元背景下问题教学的设计与实践,笔者认为有不错的学习效果。顺应核心素养的时代趋势,教学目标超越单纯的知识传授,着重于激发学生批判性思考和培养他们的思维品质,提升数学素养。问题导向的数学课堂新模式与新课程理念紧密契合,它强调学生的深度情感投入,鼓励自主探索,提倡创新精神,有效地促进了学生合作与创新思维能力的发展。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)