工业钢结构建筑抗震构造措施的关键技术与工程应用研究

曹生发

青海汉和工程管理有限公司 青海西宁 810904

1. 引言

钢结构是以钢材作为构件主要材料的建筑结构形式。其具有强度高、塑形韧性好、自重轻、施工工期短等特点,在工业建筑领域的应用非常广泛。同钢筋混凝土结构相比,钢结构建筑具有良好的抗震性等优点,钢结构抗震设计在我国建筑行业中的重要性不容忽视。随着钢结构抗震的基础研究工作不断深入、新技术的应用和国际化进程的推进,钢结构抗震设计将迎来更加广阔的发展空间。

2. 工业钢结构建筑抗震相关理论基础

2.1 地震作用原理及影响机制

在建筑结构设计中,结构抗震设计的本质是控制地震施加给建筑物的能量[1]。结构体受到外部施加的能量风荷载、地震作用或某种外力作用等,无非两种方式应对消耗或硬抗。钢结构的核心优势在于其高延性。钢材在屈服后能经历显著的塑性变形而不突然断裂,这种特性使其能通过“塑性铰”的形成耗散地震能量,从而降低对弹性承载力的需求。

2.2 工业钢结构建筑抗震设计基本准则

考虑到工程钢结构的特殊受力和复杂的功能特性,本项目将以性能化为指导,确定小震正常、中震可修、大震不倒的分级目标,并对重点工程进行提升[2]。建立由抗侧力构件、主体框架和消能减震单元共同工作的多层抗震防御体系,确保结构刚度和强度的一致性,避免出现“鞭梢效应”和局部薄弱现象。采用“强节点、弱构件”、“强柱弱梁”的原则和延性控制方法,使结构的延性优先于整体结构。综合地震和各种荷载,重视起重机的动力影响,选择合适的材料,确保接头的可靠性,在高温条件下需要进行特别的处理。在此基础上,实现设备和结构的协调抗震、刚度匹配、锚固安全,实现“抗”、“耗”、安全性和功能性的统一。

3. 工业钢结构建筑抗震构造关键技术分析

3.1 节点抗震构造技术

刚性连接采用全熔透焊缝连接翼缘、高强螺栓( ⩾8.8 级, M20+. )连接腹板,设横向加劲肋防剪切屈服,需耗能时在梁端 1.5 倍梁高内削弱翼缘,引导塑性铰外移。半刚性连接用 gtrsim20mm 端板螺栓连接,靠摩擦传力。刚接锚栓⩾ Q345,锚固深度≥ 30d,配螺旋筋,设抗剪键的承载力 ⩾1.2 倍柱底剪力。铰接用螺栓固定底板,靠摩擦力传剪,底板边缘圆弧过渡减应力。摩擦型高强螺栓(10.9 级)连接,设≥16mm 厚限位挡板,制动桁架与梁翼缘满焊。节点板 ⩾12mm 厚,焊缝绕角施焊,螺栓孔钻孔成型,节点域剪切不足时贴焊补强板。

3.2 构件抗震构造技术

在工程结构中,梁、柱和支撑等是结构的“骨架”,其结构设计要兼顾强度、刚度和延性,以防止结构在地震作用下发生局部失稳、失稳或疲劳损伤而造成结构的破坏 [3]。

3.2.1 梁构件

采用 H 型钢,翼缘宽厚比 ⩽10 ;无塑性铰区,翼缘 ⩽15 ,腹板 ⩽80 ,不能发生局部失稳。对于跨径大于 20m 的结构,在其 1/4 跨中设置加强筋,间距 ⩽1.5 倍,并与翼缘焊接,以提高其剪切稳定性能。对于重复荷载作用下的起重机梁,其腹板和翼缘之间的焊接接头必须采用双面角焊缝,并且在其跨中设置横向加强筋厚度≥ 10mm ,以防止其在起重机水平荷载下产生波浪型屈曲。

3.2.2 柱构件

轴心受压柱长细比 ⩽120 ,8 度及以上设防,偏心受压柱 ⩽100 ,采用箱形截面时腹板高厚比 ⩽30 ,工字形Q355 钢截面翼缘宽厚比 ⩽13. 。柱顶与屋架连接节点处设置厚度≥16mm 的盖板,与柱全焊透,增强竖向承载力;对多高层框架柱,在梁柱节点上下各 1.5 倍柱截面高度范围内加密箍筋。采用 Φ 12@100,肢距 ⩽200mm 形成“强约束区”,提高塑性变形能力。露天或潮湿环境下的柱,底部 300mm 范围内采用 ⩾200μm 的防腐涂层,并设置混凝土包裹层防止锈蚀削弱承载力。

3.2.3 支撑构件

支撑构件中心支撑采用角钢或 H 型钢,长细比 ⩽100( (受压)、 ⩽200( (受拉),与节点板连接的焊缝长度≥支撑截面高度的 1.5 倍,节点板厚度 ⩾12mm ,且支撑端部距节点板边缘 ⩾100mm ,避免应力集中。支撑与梁的连接段需严格控制:长度 ⩽1.6 倍梁高,翼缘宽厚比 ⩽10 ,腹板高厚比 ⩽33 ,腹板设双排螺栓与支撑连接,确保梁段先于支撑屈服耗能。屈曲约束支撑(BRB)的芯材需与外套筒保持无粘结,芯材两端与节点板采用全熔透焊接,外套筒不参与受力,仅约束芯材屈曲。

3.2.4 构件连接过渡构造

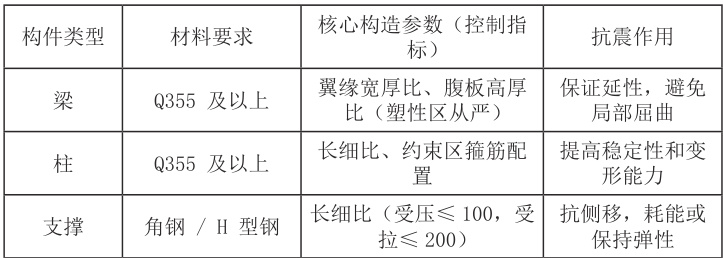

不同截面构件拼接时如梁变截面处,采用渐变过渡,避免刚度突变;高强度钢材构件的端部连接区域需进行局部调质处理,降低焊接脆化风险;所有构件的自由边需倒圆(半径 ⩾5mm. ),减少应力集中点。构件抗震构造关键参数见表 1 所示。

表1 构件抗震构造关键参数表

3.3 基础抗震构造技术

为了防止建筑物发生沉降和倾覆,地基需要将上部结构的地震力转移到地基上。根据工业建筑荷载大、地基复杂等特性,选择地基型式时应区别不同情况:低烈度区为 7 度及以下、地基均布、阶梯宽度比满足规范要求、底层配筋⩾0.15% 的独立基础;高烈度区 8 度及以上或不均匀地基采用桩承台,其桩端可达到稳定土层深度,桩帽厚度满足要求,桩群对称;大型设备厂房采用筏板基础,其厚度在规定的允许范围内,采用双向布筋网格,并设置减震接头,以减小振动的耦合性。

4. 工程应用案例分析

4.1 应用实例

化隆县扎巴镇阿岱等 15 个村的固体废物高温裂解处置工程,总投资 975万元,建设期共10 个月。该工程占地3048.97 平方米,建筑面积1025.7 平方米,主要建设内容包括生活垃圾无害化焚烧站 582m2 ,以及管理用房、循环水池等,施工单位众多,质量要求达业主要求的合格等级。采用门式钢结构,立柱下独立桩和条形基础,设计服务年限50 年,抗震设防烈度7 度。

4.2 技术难点

该工程为门式钢结构,其基础受场地土体性质的影响,容易引起地基的不均匀沉降,从而影响到结构的稳定。7 度抗震设防,地基应能可靠地传递地震作用;工程建设涉及种类繁多、地基形式多样、施工需求各异的建筑结构,如何协同施工以保证其整体稳定是一个难题。参与主体众多,各个部门之间的工作衔接需要有效的协调。在设计阶段,要考虑到技术和各种规格的要求,在施工过程中,多道工序相互交错,需要进行合理的排序,协调管理的难度很大。

4.3 改善措施

施工前按勘察报告处理地基,承载力不足时采用换填法或灰土挤密桩增强地基刚度。严控门式钢结构基础施工质量,保证基础符合设计,锚栓预埋精准并采用双螺母固定。加强多类型建筑物基础施工监测,保障整体稳定性。建立协同管理机制,设计阶段组织多专业交底和会审,施工阶段统筹制定计划,明确工序衔接节点,利用信息化手段共享信息,提高协同效率。优化建筑构造,对相关设施采用防水混凝土并做防腐涂层,严控施工质量。

结束语

总体上,我国的工业建筑钢结构许多技术都比较成熟,经过科技的引导和科技的创新,使其在工业建筑产业链中所占的比例持续提高。工业建筑钢结构因其抗震性能好、材料可循环利用、装配化程度高等优点,在当前我国建筑节能减排的大背景下,开展其在工业建筑领域的应用与技术研究,具有重大的生态、经济和社会效益。

参考文献:

[1] 骆金海 . 钢结构建筑技术研究 [J]. 建筑工人 ,2025,46(07):43-45.

[2] 刘子豪 . 建筑钢结构抗震稳定性检测技术研究 [J]. 中国建筑金属结构 ,2025,24(11):22-24.DOI:10.20080/j.cnki.ISSN1671-3362.2025.11.008.

[3] 周小平 . 钢结构在建筑工程施工技术中的应用 [J]. 中国建筑装饰装修 ,2025,(11):175-177.

作者简介:曹生发,1987.10,男,汉,青海省海东市化隆县人,专科,助理工程师,目前从事建设工程监理工作。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)