浙江省青田县白垩纪软沉积物变形构造的发现和初步研究

楼望平 党晓亮 张伟 韩亮

浙江省第七地质大队 323000

引言

软沉积物变形构造是指沉积物在沉积过程中或沉积后、固结之前发生变形而形成的构造。滑塌作用为沉积物顺坡滑动使得岩层发生变形,是软沉积变形的一种重要形成机制,作者在区域地质调查工作过程中,在白垩纪沉积地层中发现了典型的软沉积物变形构造,本文对研究区软沉积物变形构造特征进行了描述,判别了其变形机制,并进一步对滑塌作用触发机制进行了探讨。

1 软沉积物变形构造的产出地质背景

研究区内火山作用特别强烈,形成了连片分布的巨厚的中酸性火山岩喷发堆积磨石山群,可分为高坞组,西山头组、九里坪组。侵入岩主要形成于早白垩世晚期 - 晚白垩世,构造以北东、北西向断裂为主。西山头组一段火山口湖沉积地层,岩性为凝灰质砂砾岩、长石砂岩、泥灰岩、含粉砂泥岩等。软沉积物变形构造赋存在其中泥灰岩中,泥灰岩具纹层状构造,为半深湖亚相沉积。

2 软沉积物变形构造产出及变形特征

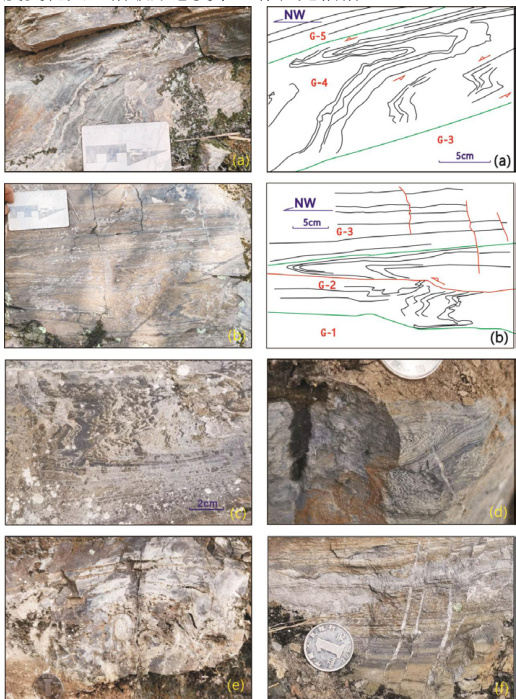

软沉积物变形层露头位于青田县管庄村附近,厚度大约 35 厘米,自下而上可分为:下伏未变形层(G-1)、下变形层(G-2)、中部未变形层(G-3)、上变形层(G-4)、上覆未变形层(G-5)。下变形层厚度10 厘米,顶底界面均清晰,顺层产出。发育有平卧褶皱、无根褶皱、液化角砾、微型逆断层等变形构造。平卧褶皱(图 1-b、d)褶皱轴与岩层产状基本一致,两翼夹角小于 10∘ ;转折端形态较为复杂多变,有尖棱、圆弧、箱状。核部次级褶皱极为发育。无根褶皱 ( 图 1-c) 两翼变薄乃至消失,褶皱转折端整体呈箱形,叠加了形态复杂的小褶皱。微型逆断层 ( 图 4-b)。分布于滑塌层的近底部,与地层夹角 10∘ 左右,断面波状起伏,切割岩层,上下均有拖曳褶皱,其形态显示上盘左行逆冲特征。上变形层(G-4)厚度 12 厘米,顶底面清晰(图 1-a) ,发育有不对称褶皱、包卷构造等。不对称褶皱 ( 图 4-b) 位于滑塌层的顶部,褶皱翼不对称,面褶皱形态长短翼变化呈 S 形,显示层间左行运动特征;翼间层厚变化剧烈,表明褶皱形成过程中层间物质具有高度流塑性,(2)包卷构造(图 1-e)。呈不规则同心圆状、卵状。上覆未变形层(G-5)中发育有陡倾角微断层(图1-f)。

3 成因探讨

笔者将本次在青田县发现的变形构造形成机制归为火山湖泊斜坡背景下滑塌作用,理由如下:(1)管庄露头变形构造严格局限在层间,各类褶皱的翼间及转折端厚度变化大、褶皱形态复杂、存在无根褶

图 1 软沉积物变形构造特征

过程皱等现象均表明沉积物具有流塑性判断变形发生在沉积物固结之前。(2)不对称褶皱可以推断出变形中存在统一左行顺层剪切应力,(3)泥灰岩沉积环境为半深湖亚相,确定管庄露头变形构造为斜坡环境下未固结的沉积物在重力作用下滑塌形成。早白垩世在火山强烈喷发后,由于下方高位岩浆房空虚,上部塌陷沉降形成火山口湖沉积,沉降的不均匀造成湖泊斜坡角变陡,触发滑塌作用。从分层结构判断,该火山口湖早白垩世发生了两次时间相近的滑塌作用。对滑塌变形构造的系统研究,有助于深化区域构造背景、地质发展历史认识,早白垩世古环境的重建;可为研究区域早白垩世火山机构的分布、形态、演化

等的提供重要证据。

4 结论

青田县下白垩统沉积地层中发育的软沉积变形层中保存了不同类型的软沉积变形构造,主要有平卧褶皱、无根褶皱、液化角砾、微型逆断层、不对称褶皱、包卷构造、无根勾状角砾等,为火山口湖斜坡发生滑塌作用形成。

参考文献

[1] 刘宝珺 . 沉积成岩作用研究的若干问题 [J]. 沉积学报,2009,27(5): 788-791.

[2] 吕洪波,王俊,张海春. 山东灵山岛晚中生代滑塌沉积层的发现及区域构造意义初探 [J]. 地质学报,2011,85( 6) : 938-946

[3] Alsop G I,Marco S. Soft-sediment deformation within seismologic slumps of the Dead Sea Basin. Journal of Structural Geology[J].2011,33 ( 4) : 433 -457.

[4] 陈俊飞,张昌民,朱锐,杨波,晏奇,卢晓林,朱爱国. 软沉积物滑塌变形物理模拟及变形机理分析[J]. 古地理学报,2017,19( 1) : 139-146

[5] 陈吉涛.软沉积物变形构造研究进展[J].2020,地层学杂志,44( 1): 64-75

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)