以垃圾分类为主题建构班本活动的实施策略研究

赵静

重庆市江津区实验幼儿园 重庆 402260

一、引言

2019 年,习近平总书记对垃圾分类工作作出重要指示,强调其关乎人民生活环境和社会文明进步,要求“培养垃圾分类的好习惯”。《市生活垃圾分类管理办法》(2019) 亦明确规定幼儿园需将垃圾分类纳入教育内容。

我园(江津区实验幼儿园)积极响应,秉持“贤润童心,爱筑未来”理念,践行“文化浸园、精新亮园、智慧满园”路径。尽管教师在区垃圾分类教玩具比赛中获奖,但实践发现幼儿存在垃圾分类概念模糊、认识浅显、行为习惯不稳等问题**,反映出教具创新与行为转化间的落差。

为此,我园开展垃圾分类主题班本活动行动研究。本文聚焦其实施策略体系,探索如何基于幼儿兴趣与需求,通过目标分层、动态生成、游戏浸润、协同赋能、评价优化等路径,构建有效教学模式,旨在提升幼儿分类准确率与行为稳定性,并为幼儿园环保教育提供可推广的实践范式。

二、核心策略:班本化实施的五维路径

(一)目标分层递进:锚定班本活动起点

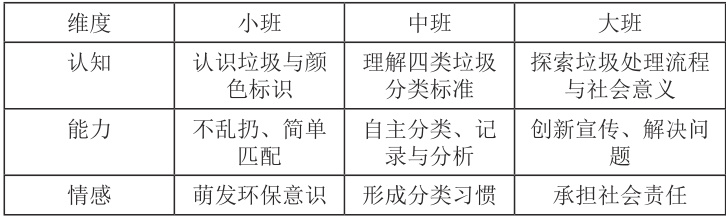

班本活动的有效性始于目标的精准定位。基于皮亚杰认知发展阶段理论及《指南》要求,我们构建“认知 - 能力—情感”三维弹性目标体系(表 1),遵循小班具象感知、中班规则内化、大班实践拓展的阶梯规律,为各年龄段活动设计提供科学基准,确保教育干预与幼儿最近发展区契合。

表1 :垃圾分类班本活动三阶目标体系

班本化调整示例:

小班:在玩中学,从发现幼儿总是丢错垃圾桶到生成新活动,建立“垃圾要回家”的初印象。

中班:发现幼儿对“可回收物清洗”存在困惑 → 新增目标“理解清洁对回收的重要性”。

大班:结合社区资源增设“设计垃圾分类宣传方案”实践目标。

(二)动态生成调整:激活班本活动生命力

班本课程的生命力源于预设与生成的动态平衡。我们构建“预设→生成→迭代”闭环机制:教师立足核心经验预设主题网络,同步捕捉幼儿兴趣点生成分支活动;再通过问题诊断驱动内容优化,实现课程在动态调整中持续贴近幼儿需求。

1. 预设—生成闭环:

初始预设主题网络(如大班“垃圾变资源”框架);

捕捉兴趣点生成活动:幼儿对“厨余垃圾堆肥”产生好奇 → 生成“堆肥实验”科学探究活动;

2. 问题驱动迭代:

观察发现分类争议(如“喝剩的牛奶盒是否可回收”)→ 生成辩论会“垃圾该回哪个家?”,在思辨中深化认知。

(三)游戏化情境浸润:打通认知到行为的桥梁

游戏是幼儿认知转化为行为的天然媒介。立足“玩中学”理念,我们设计 进阶式游戏链:小班以角色扮演建立实物与桶色的情感联结,中班借规则游戏强化分类逻辑,大班通过项目游戏促进创意实践。三类游戏逐层深化,使分类知识在沉浸体验中内化为自觉行动。

小班:“垃圾宝宝找家”角色游戏(匹配实物与桶色);

中班:“垃圾分类飞行棋”规则游戏(投骰子答题进阶)

大班:“变废为宝环保工坊”项目游戏(用废旧材料设计宣传道具)。

案例:

小班:明确创立“垃圾宝宝迷路了”的角色情境,增强代入感和趣味性。

中班:幼儿设计飞行棋时,将“电池投放”设为惩罚格(后退2 步),在游戏中内化有害垃圾认知。

大班:突出了讨论、设计、亲子合作、动手实践等综合能力,并最终落脚于“环保宣传”行动,将环保知识和价值观转化为影响他人,服务社区的实际行为 ,完美体现了“认知到行为”的桥梁作用。

(四)家园社协同赋能:构建班本生态圈

垃圾分类习惯的养成需突破课堂边界。我们建立“家庭 - 幼儿园 - 社区”三方联动机制:通过亲子任务推动家庭实践,借社区资源拓展教育场景,再以幼儿成果反哺社区宣传。三方同频共振,构建“认知习得 - 家庭实践 - 社会应用”的完整教育生态圈。

家庭:

亲子任务卡(小班“家庭垃圾分类打卡”、大班“变废为宝手工”)。

2. 社区:

幼儿化身“环保宣讲员”进社区(发放自绘海报、演示分类、展示变废为宝作品提倡废物利用)。

联动环卫部门开展“垃圾转运站参观”活动。

成效:家长反馈家庭分类准确率提升 35% ,社区合作方评价“活动具社会推广价值”。

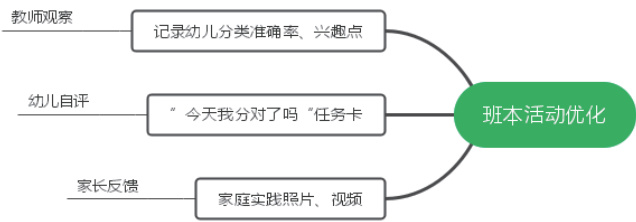

(五)嵌入式评价优化:驱动班本持续进化

评价是班本课程优化的核心引擎。我们搭建多元动态评价网(图 1),整合教师观察记录、幼儿自评卡、家长反馈等多源数据,实时诊断活动成效。依据数据精准生成优化策略,形成“评价→分析→迭代”的自我进化闭环。

图 1 :多元动态评价网

应用实例:

小班:观察发现幼儿混淆蓝 / 绿桶 → 新增“桶标配对”区域游戏。

中班:分析幼儿自评“任务卡”与家长反馈视频,发现“药品包装盒”分类错误率比较高 → 在“飞行棋”游戏中增设“药盒迷思”挑战格(答对前进3 格,答错解析原因)。

大班:依据家庭打卡数据,生成“分类误区解析”微课。

三、实践成效

1. 幼儿发展:

四色垃圾认识率从 11% 提升至 82% ;

分类准确率从最初的 21% 提升至 79% ;

92% 的家长反馈孩子在家或者出门会主动监督垃圾分类,初步形成主动分类的日常习惯,部分幼儿能主动提醒家长进行家庭垃圾分类,初步实现“教育一个孩子,带动一个家庭”的目标。

2. 教师成长:

教研能力提升:教师通过参与课程设计、实施与反思,掌握了跨年龄段课程分层设计方法,在主题课程资源整合、教学活动创新等方面形成系统化思路,班本设计能力显著提升,形成《垃圾分类班本活动案例集》(含 6 个典型方案),生成“分类飞行棋规则设计”、“堆肥实验”等特色活动方案。

跨领域合作经验:在课程开发过程中,教师与社区工作者开展协作,提升了资源联动与协同育人能力,拓宽了生态教育视野。

成果输出与展示:教师围绕课程实践撰写多篇教学案例与反思、论文等,在园内教研活动中进行分享交流,促进了教学经验的沉淀与传播。

3. 辐射与示范作用

课程模式在园内教研活动中进行展示分享,获得教师群体的积极反馈,并被纳入幼儿园特色课程体系;同时,与社区合作开展的环保宣传活动,有效提升了课程的社会关注度,为后续推广提供了实践参考。

四、结论

本研究表明:以分层目标为纲锚定方向、动态生成为脉呼应需求、游戏化情境为介深化认知、家园社协同为力拓展场域、嵌入式评价为鉴驱动进化的班本化实施策略体系,能有效实现垃圾分类教育从“知”到“行”再到“责”的三阶跃升。该模式不仅显著提升幼儿分类认知深度与行为稳定性,更促使其从课堂学习者转化为家庭实践者与社区宣传者,初步构建“知行合一、家园社共育”的环保教育生态。未来可深化数字化资源赋能(如分类动画情境库)、探索长周期习惯养成机制,并凝练策略普适经验,为幼儿园班本课程提供可迁移的生态化实践范式。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)