关于光谱检测、激光诱导荧光技术、食品检测技术在食品检测中的应用

付强

南县市场监督管理局 湖南南县 413200

引言

伴随社会的飞速发展与人民生活水平的逐渐提升,食品安全问题已经成为广大公众关注的焦点,食品检测技术是保障食品安全的主要手段,将其应用到食品安全监管当中特别重要,当前时期,食品检测技术已经由以往的感官检测和理化检测逐渐发展到现代生物检测。为保证食品检测技术可以获得更好运用,本文重点探讨各项检测技术的应用要点,内容如下。

1 食品安全监管中运用食品检测技术的重要性

在食品安全监管当中,食品检测技术的运用是保证公众健康与安全的核心环节,伴随科学的不断进步与检测技术的逐渐更新,能够为食品安全提供更加高效而精确的保障,比如现代分子生物学技术的良好运用,能够快速检测出食品当中的病原体与有害微生物,进而在食品进入到市场之前就将其排除。伴随人工智能与机器学习的快速发展,感官评估的主观性正在逐渐被减少,通过运用图像识别与数据分析技术,能够更加客观评估食品质量。

2 食品检测技术的具体应用

2.1 色谱分析法应用要点

在食品检测过程当中,色谱分析法的应用流程主要包含以下几方面内容:

第一,做好样品准备工作,样品要经过提取和净化以及浓缩等多个步骤,保证分析的准确性与灵敏度,提取过程一般使用适当的溶剂将目标化合物从食品基质当中分离出来,净化步骤用来去除样品当中的干扰物质,浓缩则能够提升目标化合物的浓度,让其真正达到检测器可以检测的水平。

第二,设定色谱条件是保证最终分离效果的关键,工作人员要选取适宜的色谱柱与流动相包括温度等各项参数,色谱柱的选择主要取决于样品的性质与目标化合物的化学特性,流动柱的组成与流速则会影响样品组分的迁移速度与分离效果,温度控制有助于优化分离效率与分析时间[1]。

第三,样品注入色谱系统当中后,目标化合物能够在色谱柱当中结合其和固定相与流动相的相互作用力的不同而被完全分离,分离之后的组分能够依次通过检测器,检测器会结合化合物的物理或者化学性 些信号会被记录并转换成色谱图。第四,数据分析与处理是整个色谱分析流程当中的一 项收尾工作 通过全面分析色谱图,能够识别并定量样品当中的目标化合物,现代色谱分析软件一般具备比较强大的数据处理能力,可以自动识别峰 计算出峰的面积或者高度,并结合标准曲线以及校正因子计算出样品当中目标化合物的浓度。

将色谱分析法正确运用到食品检测当中,能够提升分析结果的准确性,对保证食品安全与质量控制具有重要意2.2光遵检测技术应用要点

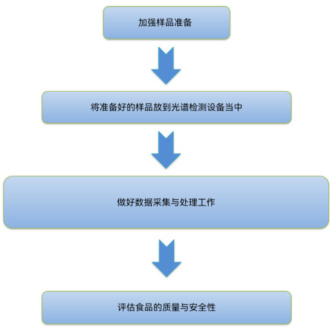

为保证光谱检测技术更好运用到食品检测过程当中,相关人员需要按照以下步骤进行,具体见图1。

图1 光谱检测技术应用流程

首先,加强样品准备,样品需要经过适当处理,保证其均匀性与代表性,确保检测结果的可靠性与准确性,处理方法包含研磨和混合以及稀释等等,由此可以更好适应不同类型的光谱检测技术。

其次,将准备好的样品放到光谱检测设备当中,针对不同的光谱技术,如紫外 可见光谱(UV-Vis)、红外光谱(IR)、拉曼光谱(Raman)等等,设备的配置与样品的放置方式均会存在 强度和观察,包括样品和检测器之间的距离等各项参数,检测开始之后,光谱仪能够发射出特定波长的光束照射到样品上 样品当中的分子会吸收或者散射这些光束。通过详细分析这些光束和样品相互作用后的变化,能够获得样品的光谱图,光谱图当中会包含样品的化学成分和结构以及浓度等重要信息。

再次,做好数据采集与处理工作,应用专业的软件,对光谱数据进行全面处理,包含机械校正和噪音过滤以及峰识别等等。通过和已标准或者数据库当中的光谱图进行比较,能够识别出样品当中的特定成分.

1 检测依据

DB43/T 2354-2022 稻米中镉快速检测 固体进样电热蒸发原子吸收光谱法2 实验条件

2.1 仪器设备:NY2000 测镉仪:具有镉空心阴极灯;样品舟:高纯镍材质;分析天平:感量为 0.0001 g ;砻谷机 样品粉碎机;标准筛:筛孔尺寸 0.25 mm。2检测条件

a) 测镉仪主要参数条件:分析波长:228.8nm,氢气压力:294±15kPa,燃烧炉温度:450℃±20℃,催化炉温度:750℃±50℃,信号电压:≥200mV,炉膛压力:>1kPab) 其他条件(环境、前处理、试剂、水等):仪器设备环境温度25±5℃,相对湿度≤85% ;样品粉碎过筛,筛孔尺寸0.25mm ;试验用水为超纯水。

3 实验标准品、样品的说明

标准品、样品:钢研纳克检测技术公司,编号为EB(W)E100360,浓度为0.21±0.02mg/kg 的大米粉标准物质

4 验证试验

4.1 方法线性范围

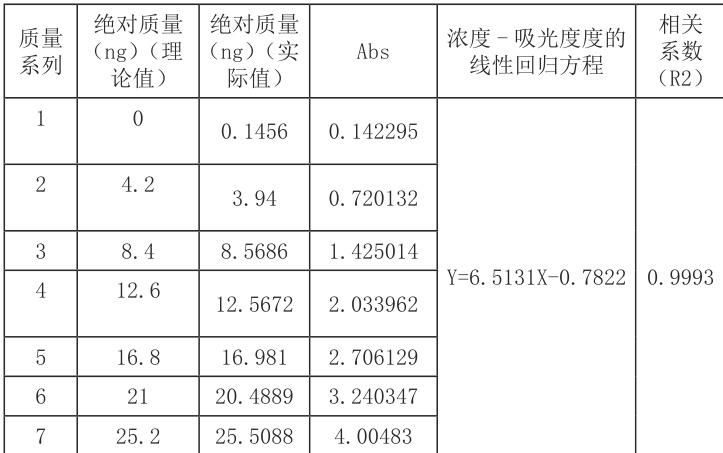

EB(W)E100360,浓度为 0.2±0.02mg/kg 的大米粉标准物质,分别称取 0.02、0.04、0.06、0.08、0.10、0.12g,绘制标准曲线,果如下表

表1 镉线性回归方程及相关参数

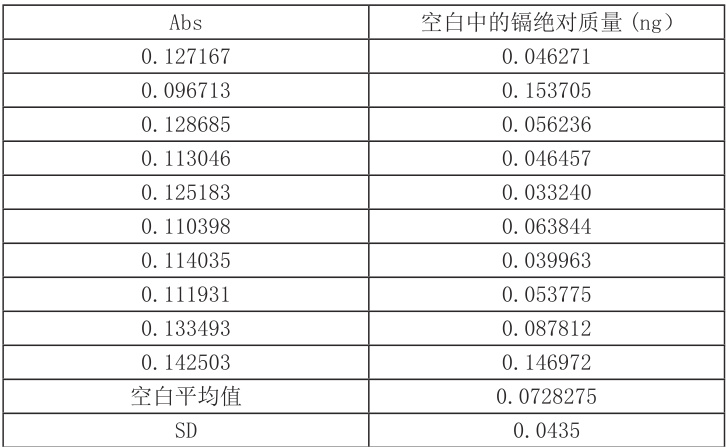

4.2 方法测定下限当进样量为0.1g 时,方法检出限为0.002mg/kg,方法定量限为0.005mg/kg。计算方式:重复10 次测量空白样品,计算出空白样品标准偏差SD。具体数据如下:检出限:LOD= 空白平均值 +3SD定量限:LOQ= 空白平均值 +10SD

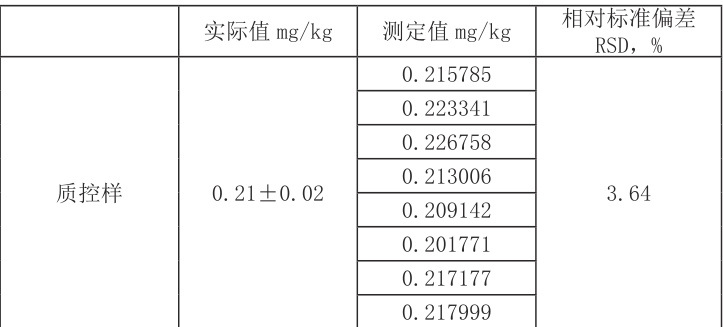

4.3 质控样测定a) 精密度:质控样重复检测8 次,RSD ≤15%,结果表3 :表3 质控样的测定

b) 准确度:质控样8 次平行测定值均在0.21±0.02mg/kg 的范围内。

5 验证结论

该方法线性 0-25.2ng 范围在之间,线性关系好,相关系数为 0.9993 ;取 8 个平行的质控样品测定值在质控样 0.21±0.02mg/kg 的范围内,相对标准偏差为 3.64%,符合实验要求,仪器精密度良好。从仪器设备验证情况、环境条件验证情况、人员能力验证情况、试剂耗材验证情况、方法验证情况可以证明:仪器、环境条件、人员能力、试剂耗材等方面符合要求,测试结果的准确度符合标准方法的要求。以上表明:本机构能够正确的运用该方法。

最后,根据最终的分析结果,工作人员可对食品的质量与安全性进行有效评估,若检测到成分不符合规定标准,可能需进一步分析或者采取合理措施,例如调整生产工艺与召回产品等等[2]。

在运用光伏检测技术的过程当中,要求工作人员具有专业知识与技能,保证检测的准确性与效率,伴随技术的不断进步,光谱检测技术在食品检测领域中的应用将会更加精确与广泛。

2.3 激光诱导荧光技术应用要点

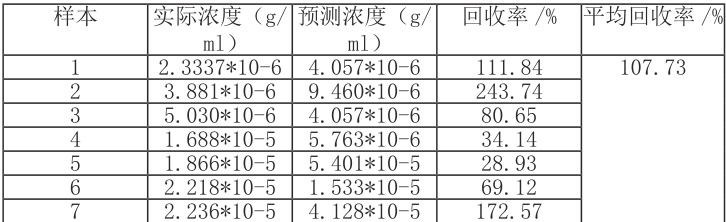

在运用激光诱导荧光技术的过程当中,以酱油作为样品试剂,密度为 1.15g/cm3(海天酿造食品有限公司), 罗丹明 B,化学式为C28H31ClN2O3,分子量是 479.01,密度是 0.791.15g/cm3,子粉丝粉末状(天津市科密欧化学试剂有限公司)。工作人员在搭建好的激光诱导荧光光学实验平台下,抽取 60 次不同浓度的罗丹明 B 样品溶液加入酱油溶液当中,每加入一次样品溶液之后均进行充分搅拌,将其放入到四面透光比色皿当中,使用 50mw 激光器发射 405mm 的紫外光照射样品室当中的比色皿,光谱图的波段范围设置在 540nm 到 630nm,狭缝宽度是0.5mm,曝光时间是1s,循环时间设置1s,实验在常温环境下1d 内完成,在同等实验条件下采集到60 组罗丹明B 浓度范围在1.998*10-9g/m L-6.26374*10-7g/m L 的荧光光谱信息。系统预测的罗丹明 B 回收率结果见表 4。

表4 系统预测的罗丹明B 回收率结果

2.4 未来发展趋势伴随科技的全面发展,食品检测技术正在朝着高效、精确与智能化的方向发展,在食品安全监管领域当中,未来的发展趋势重点体现在以下几方面:

第一,快速检测技术将会获得广泛应用,运用生物传感器和纳米技术等,能够实现对食品当中农药残留和重金属以及病原微生物等有害物质的快速筛查,由此可以显著缩短检测时间,提升监管效率。第二,高通量测序技术可以为食品微生物检测提供更加全面的解决方案,通过有效分析食品样本当中的微生物群落结构,能够更加准确地评估食品安全风险,快速发现潜在的食品安全问题。

第三,以大数据与人工智能分析方法为基础,可以全面提升食品安全风险评估水平,通过收集并分析大量的食品检测数据,能够建立预测模型,针对食品安全风险实施早期预警,真正实现精准监管目标。移动互联网与互联网技术的运用,能够让食品安全监管更加便捷化、智能化。通过运用智能设备与传感器,监管人员能够实时监控食品生产和运输以及销售过程当中的重要环节,保证食品安全信息的可追溯性与透明性。

第四,国际间的合作和标准统一也是未来食品检测技术发展的核心趋势,伴随全球食品贸易的逐渐频繁,建立统一化的食品安全检测标准与共享检测资源,能够全面提高全球食品安全水平。未来,食品检测技术发展趋势将会围绕快速而精确等方面展开,由此可以更好地应对日益复杂的食品安全挑战,有效保障广大公众的饮食健康[5]。

3 结语:

综合以上分析能够得知,本文重点探讨食品检测技术在食品安全监管当中的应用要点,不但能够提升食品安全监管水平,而且可以更好满足广大人民群众的食品安全需求,获得比较好的成效,因此能够为相关人员提供一定的借鉴和帮助。

参考文献:

[1] 陈兆鑫 , 梁一帆 , 林文锋 , 等 . 快速检测技术在食品安全监管中的应用分析 [J]. 中国食品 ,2024,(20):95-97.

[2] 郝甜甜 , 兰智 , 郝欢欢 . 食品检测技术在食品质量监管中的应用与发展 [J]. 食品界 ,2024,(09):57-59.

[3] 李艳艳 . 快速检测技术在基层食品安全监管中的应用分析 [J]. 食品安全导刊 ,2024,(17):161-163..

[4] 吴芳 . 浅析应用快速检测技术在基层食品安全监管中的应用 [J]. 现代食品 ,2024,30(08):46-48.

[5] 陈纯 . 新型食品检测技术在食品安全领域中的应用 [J]. 中国食品工业 ,2024,(07):101-103.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)