思维导图工具对“M-IT”课堂中阅读思维可视化的促进作用

廖友霞

广东省佛山市顺德区容桂小学

一、理论基础与研究背景

(一)“M-IT”课堂的内涵

“M-IT”课堂中,“M”指“Meaningful Learning”,即意义学习;“IT”指“InformationTechnology”,即信息技术。该课堂模式强调通过信息技术支持,实现学生的意义学习,促进核心素养的发展。

(二)阅读思维可视化的重要性

阅读思维可视化是指将阅读过程中内在的思维活动通过直观的方式呈现出来,如使用思维导图、概念图等工具。这一过程能够帮助学生梳理阅读思路,明确思维脉络,从而更好地理解文本内容和结构。对于中年级学生而言,叙事性文本是主要的阅读材料,其结构分析是阅读教学的重要内容。通过思维可视化工具,学生能够更清晰地把握叙事性文本的结构特征,如情节发展、人物关系等,进而提升阅读分析能力

(三)思维导图工具的应用价值

思维导图是一种将思维形象化的工具,它以放射性思考为基础,通过关键词、线条和图形等元素,将各种概念和信息连接起来,形成一个层次分明、条理清晰的思维网络。在“M-IT”课堂中,思维导图工具的应用具有以下价值:

1. 帮助学生组织和整合阅读信息,形成系统的知识结构。

2. 可视化阅读思维过程,便于学生自我反思和调整。

3. 促进师生、生生之间的交流与合作,实现思维的碰撞与共享。

4. 提高学生的学习兴趣和参与度,增强阅读教学效果。

二、思维导图工具在“M-IT”课堂的实践案例

(一)案例一:五年级《圆明园的毁灭》文本结构

1. 学生自主构建的《圆明园的毁灭》思维导图示例(基于XMind 工具)

中心主题:圆明园的毁灭

辉煌(扬)建筑风格:亭台楼阁、象征性建筑文物收藏:先秦青铜、唐宋书画历史地位:“万园之园”

毁灭(抑)─ 侵略者行为:掠夺、焚烧毁灭过程:三天三夜的大火─ 结果:化为灰烬

情感升华

2. 思维导图应用流程

情境导入:通过 VR 全景视频展示圆明园复原图,学生在思维导图“建筑风格”分支下快速记录视觉关键词(如“西洋景观”“民族建筑”)。

协作优化:小组讨论后补充“毁灭过程”分支的时间线,结合历史资料图片标注“英法联军暴行”的细节。

(二)案例二:六年级《桥》叙事结构分析

1. 小组合作完成的《桥》思维导图框架(基于MindManager 工具)

中心主题:《桥》的叙事结构├─ 情节发展轴

1 ─ 开端:洪水突袭,村民恐慌├─ 发展:老支书组织过桥├─ 高潮:父子牺牲抉择 →(添加闪电图标)

│ └─ 结局:桥塌人亡,精神永存

├─ 人物关系网

│ ├─ 老支书 → 村民(指挥者)

│ ├─ 老支书 → 儿子(隐藏亲情)

│ └─ 村民 → 儿子(愧疚线索)─ 环境象征

├─ 洪水:灾难与人性考验

└─ 桥:生命通道/ 精神丰碑

2. 教学创新伏笔可视化:在“高潮”分支标注老支书“党员徽章”细节,箭头指向结局牺牲;

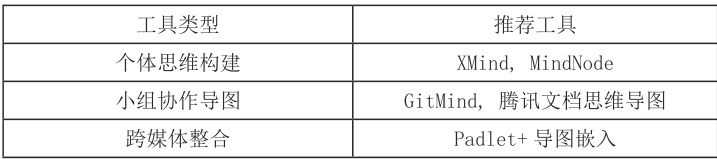

跨工具联动:用Padlet 收集学生对“桥的象征意义”的理解,嵌入导图分支;

AI 辅助:利用工具自动生成情节曲线图,叠加到导图中。

3. 能力提升证据

“通过导图,我发现老支书喊‘党员排后面’时,袖子下的党员徽章在闪光——这是高潮的伏笔!”

—六年级学生协作导图批注

三、思维导图工具促进阅读思维可视化的关键策略

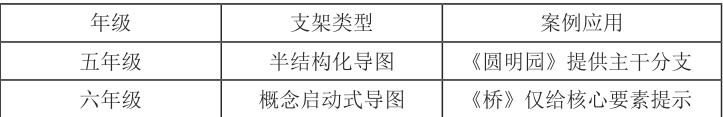

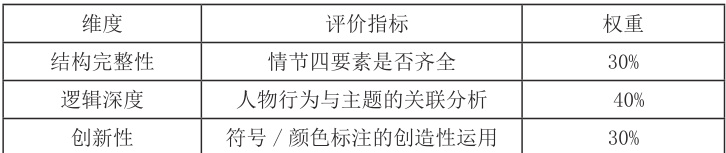

(一)分层导图支架设计

多维评价量表(以《桥》为例)

多维评价量表(以《桥》为例)

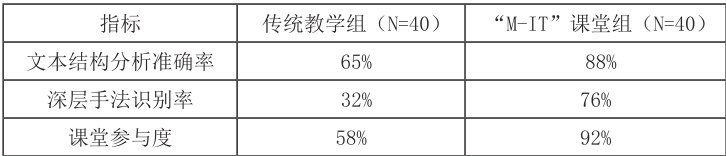

(三)思维导图工具使用效果对比表

四、结论与未来方向

本研究通过在“  课堂中应用思维导图工具,以五年级和六年级叙事性文本结构分析为例,探讨了思维导图工具对阅读思维可视化的促进作用。研究表明,

课堂中应用思维导图工具,以五年级和六年级叙事性文本结构分析为例,探讨了思维导图工具对阅读思维可视化的促进作用。研究表明,

思维导图在“M-IT”课堂中实现了三重突破:

1. 思维可视化:将“情节分析“伏笔发现”等抽象过程转为可视

2. 认知协作化:小组通过“共同编辑导图”实现思维碰撞 : 如《桥》中“党员徽章”的发现;

3. 评价数据化:导图版本历史记录可追踪学生思维演进轨迹。

未来演进方向:AI+ 导图:开发智能导图助手,自动识别文本生成初始框架如: 识别《草船借箭》的“计谋实施步骤”;跨学科迁移:将叙事结构导图模型迁移至历史事件分析:如“长征路线决策”等。

总之,思维导图不是终点,而是“思维发展的脚手架”——当学生能脱离工具自主分析其它文章的结构时,可视化才真正内化为思维能力。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)