特殊需求学生体育教育的社会支持系统构建

黄贺

重庆工商大学派斯学院 重庆市合川区 40152

一、问题提出:特殊需求学生体育教育的结构性困境

(一)需求侧特征

特殊需求学生在体育教育中渴望获得“归属感、技能发展、平等参与”三位一体的支持。然而,当前的资源分配却过度集中于基础设施建设,严重忽视了学生在心理支持与社会融入方面的迫切需求。

2. 差异化服务缺口

不同类型的特殊需求(如肢体、感官、智力、心理等)需要完全定制化的运动方案。然而,令人遗憾的是,绝大多数普通学校普遍缺乏有效的评估工具以及专业的分类支持能力,导致这一需求难以得到满足。

(二)供给侧矛盾

1. 政策执行断层

尽管国家层面的政策反复强调“政府主导”的重要性,但在实际的地方执行层面,配套措施的缺失却导致了资源分配的严重失衡。

学校、家庭以及社区等本应协同的服务主体,却陷入了孤立运作的困局,缺乏一个高效的协同网络来实现资源的共享与整合。

根据相关数据统计显示,有多达 82% 的普通学校尚未配备专业的适应性体育教师,而 70% 的特殊需求学生在体育活动中遭遇了不同程度的“社会隔离”或“能力质疑”现象。

二、理论基石:社会模型与供需匹配的逻辑耦合

(一)社会模型的核心主

1. 特需的社会建构性

特殊需求的本质根源在于环境障碍而非个体的缺陷。因此,我们必须通过大力改造物理环境(例如建设无障碍设施)以及积极重构制度体系(例如设计包容性的体育课程)来彻底消除对特殊需求学生的各种排斥现象。

2. 人权支持层级理论

具体而言,政府主导的社会福利政策构成了整个支持体系的基础框架,为特殊需求学生提供了最基本的保

障;专业技术的医疗团队则从康复训练、辅助器具适配等方面给予实质性的技术支撑;而充满人文关怀的教育

环境以及多样化的学习机会,则是从精神层面激发了特殊需求学生的内在潜能,使其能够更好地融入社会生活。

(二)供需匹配模型的设计逻辑

1. 需求识别机制

基于 Kano 模型将需求划分为基本需求、期望需求以及兴奋型需求三个层级。基本需求主要聚焦于营造一个安全且无障碍的体育教育环境,这需要政府加大在基础设施建设方面的资金投入;期望需求则着眼于促进学生的技能发展以及社交融入,这就要求学校与社区携手共同开发联合课程;兴奋型需求旨在挖掘学生的竞技潜能,需要专业机构提供精准的定向培养。

2. 资源流动机制

构建了“双循环”资源配置网络。其中,政府作为政策和资金的主要来源,不仅要向学校提供必要的课程和师资支持,还要向社区倾斜资源以完善体育设施和组织各类活动;同时,学校需要将学生的实际数据反馈给政府,以便政策的精准调整和优化;社区则要将收集到的居民需求及时上报给学校,从而实现资源的合理调配与高效利用。

三、系统构建:四维协同支持体系

(一)政府层面:制度保障与精准投

1. 分级拨款机制

参照澳大利亚成熟的“公平资助模型”,依据特殊需求学生的具体特殊需求程度以及学校的不同类型,实施差异化的经费拨付方式,确保每一所学校都能获得与自身实际情况相匹配的充足资金,用于开展适应性体育教育活动。

将体育教育正式纳入《残疾人教育条例》的监管范畴,从法律层面明确规定体育教师与特殊教育教师之间的协同责任,保障特殊需求学生在接受体育教育过程中的合法权益,使他们能够平等地享受到优质的体育资源。

(二)学校层面:能力建设与课程创新

1. 师资培训双轨制

一方面,要求所有体育教师参加基础特殊需求适应知识的通识培训课程,全面提升教师对特殊需求学生的理解与支持能力;另一方面,设立“适应性体育教育师”专项资格认证,鼓励教师进一步深化专业技能,为特殊需求学生提供更加专业、精准的教学指导。

2. 动态课程调整模型

构建了一个包含初始评估、目标制定、分层教学以及多元评价四个环节的动态课程调整模型。通过这一模型,学校能够根据特殊需求学生的个体差异和实时表现,灵活调整教学内容和方法,确保每个学生都能在体育课程中获得最佳的学习体验和成长效果。

(三)家庭层面:赋能参与与心理支持

1. 建立家长资源中心,定期为家长提供运动辅助技能培训课程,帮助家长掌握科学的运动指导方法,使能够在家庭环境中更好地协助孩子进行体育锻炼,增强家庭对特殊需求学生体育教育的支持力度。

2. 开发“家校沟通数字平台”,实现家长与教师之间的实时信息共享和无缝沟通。教师可以通过平台及时向家长反馈学生在学校体育课程中的表现和进步情况,家长也可以向教师咨询有关家庭体育锻炼的建议和问题,共同为特殊需求学生的体育发展保驾护航。

(四)社区层面:资源整合与终身支持

1. 企业与特教机构合作

积极鼓励企业与特殊教育机构建立紧密的合作关系,企业通过赞助适配器材的开发项目,为特殊需求学生提供更加先进、实用的体育器材;同时,特殊教育机构可以借助企业的专业优势和市场资源,推动适配器材的创新研发和广泛应用,共同为特殊需求学生创造更好的体育环境。

2. 社区体育导师制

在社区层面推行体育导师制度,邀请退役运动员与特殊需求学生结成一对一的帮扶对子,为他们提供专业、个性化的体育指导和激励。退役运动员凭借丰富的运动经验和专业技能,不仅能够帮助特殊需求学生提高运动技能,还能传授他们积极向上的体育精神和价值观,引导他们在体育活动中树立自信、克服困难,实现自我价值的提升。

四、实施路径:基于证据的优化策略

(一)需求诊断工具开发

1. 修订《特殊体育教育需求评估表》,在原有基础上增加心理需求与社会参与指标,使评估工具更加全面、准地反映特殊需求学生在体育教育中的多样化需求,为后续的教育资源配置提供科学依据。

2. 引入 AI 姿势分析技术,利用先进的计算机视觉算法实时捕捉和分析学生在运动过程中的姿势数据,从而动态识别学生在运动能力方面存在的短板和不足。教师可以根据AI 分析结果,及时调整教学策略和训练计划,为学生提供更具针对性的指导和帮助,促进学生运动技能的快速提升。

(二)资源配置算法优化

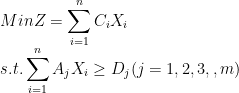

建立线性规划模型,以实现“最小成本—最大覆盖”为目标函数,对体育教育资源进行优化配置。具体模型如下:

其中, Ci 表示第i 种体育教育资源的成本, Xi 表示第i 种体育教育资源的配置量, Dj 表示第j 个区域的体育教育需求指数, Aij 表示第 i 种体育教育资源对第 j 个区域需求的满足系数。通过求解该线性规划模型,可以在有限的预算内,实现体育教育资源的高效分配,最大程度地满足特殊需求学生的体育教育需求。

(三)跨部门协同机制

1. 成立区域特殊需求体育联盟,打破部门之间的壁垒,实现师资库与体育设施的共享共用。联盟成员包括教育部门、体育部门、医疗机构、社区组织等,各方通过签订合作协议,明确各自的职责和权利,共同为特殊需求学生提供全方位的体育教育服务。例如,教育部门负责提供专业的体育教师和课程资源,体育部门负责协调体育场馆和赛事活动,医疗机构负责提供运动康复指导和医疗保障,社区组织负责组织社区体育活动和宣传推广。

2. 实施“融合体育认证计划”,通过设立激励机制,鼓励普通学生积极参与对特殊需求同学的支持行动。普通学生在参与一定学时的融合体育活动后,可以获得相应的认证证书,这不仅有助于提升普通学生对特殊需求同学的理解和包容,还能在校园内营造一种积极向上、互助友爱的体育文化氛围,促进特殊需求学生与普通学生之间的融合与交流。

五、实证检验:某特教学校的试点数据

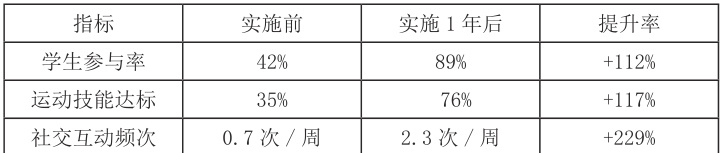

对某学校4 名特需学生开展试点应用后,收集到了一系列关键指标数据,具体如下表1 所示

从上表的数据可以看出,经过 年的实践应用,该 4 名特需学生在学生参与率、运动技能达标以及社交互动频次这三个核心指标上均取得 升至 89%,意味着更多的特殊需求学生积极参与到了体育教育活动 达标率从 35% 跃升至 76%,反映出学生在体育技能方面取得了长足的 社交互动频次从每周 0.7 次增加至 2.3次,表明学生在体育活动中的 著增强, 更好地融入了校园生活。这些数据充分证明了所构建的社会支持系统在提升特殊需求学 育质量方面的显著成效

六、结论与建议

(一)理论贡献

本文将社会模型从宏观的理念层面成功推进至具有可操作性的资源配置机制,为特殊需求学生体育教育的研究提供了全新的视角和方法。同时,有效地弥合了医学生态观与社会系统观之间长期存在的分裂,构建了一个更加全面、系统的理论框架,推动了该领域理论的深化与发展。

(二)政策启示

1. 需求导向预算改

建议推行“基于服务量”的拨款模式,改变传统按人头或固定标准拨款的方式。根据学校实际提供的特殊需求学生体育教育服务数量和质量进行资金分配,确保资源能够精准地投入到最需要的地方,提高资金使用的效益和针对性。

2. 数字赋能平台

加快建设全国特殊需求体育教育资源图谱,整合全国各地的体育教育机构、师资力量、设施设备、赛事活动等各类信息,形成一个全面、动态的数据库。通过互联网平台实现信息的共享和开放,方便学校、家庭以及社会各界快速查询和获取附近的特殊需求体育教育资源,提高资源的利用效率和可及性。

(三)未来展望

在未来的研究与实践中,可以进一步探索 VR 社交情境训练与脑机接口技术在特殊需求学生深度融入体育教育中的应用潜力。VR 社交情境训练能够为学生创造出逼真的虚拟体育场景,让他们在安全、轻松的环境中进行社交互动和技能练习,有效提升他们的社交能力和自信心;脑机接口技术则有望帮助那些运动功能受限的学生通过大脑信号直接控制辅助设备参与体育活动,为他们打开一扇通往体育世界的新窗户,进一步拓展特殊需求学生体育教育的边界和可能性,助力每一位特殊需求学生在体育的舞台上绽放光彩。

参考文献:

[1] 叶丽珍 . 一个残疾学生对体育成绩的需求 [J]. 中国特殊教育,2004(3): 28-31.

[2]HAEGELE J, HODGE S. Disability Discourse: Overview and Critiques of the Medical and Social Models[J]. Quest, 2016, 68(2): 193-203.

[3]BLAVT O. Individualization of the Educational Process of Inclusive Physical Education of Students with Disabilities[J]. Journal of Physical Education and Sport, 2022, 22(6): 1420-1424.

[4] 江晓敏. 构建融合教育新模式下的高校残障学生体育社团[J]. 体育文化导刊,2016(3): 154-155.

[5] 湖南中医药大学课题组 . 高校体质弱势群体个性化体育课程设置的对策研究——以湖南中医药大学为例[R]. 长沙:湖南中医药大学,2018.

[6]MAHER A J, HAEGELE J A. Teaching Disabled Children in Physical Education[M]. London: Routledge, 2022: 45-79.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)