耕地占补平衡政策实施难点与对策研究

吴苏娅

江苏众拓测绘有限公司南京分公司 江苏省南京市 210000

引言

耕地作为国家粮食安全的根本保障,其总量和质量关系到农业持续发展与生态安全。城镇化和工业化快速推进带来耕地资源持续压缩,土地开发与耕地保护矛盾日益突出。耕地占补平衡政策作为调节占用与补充关系的核心制度,在国家土地管理体系中具有基础地位。政策实践中出现目标压力强化、技术路径单一与执行行为异化等现象。本文聚焦政策实施过程中的现实难点,旨在分析制度运行机制,提出优化对策与路径建议。

1 耕地占补平衡政策概念

耕地占补平衡政策以数量等量替代为基本框架,其核心特征在于将新增建设占用耕地与补充耕地的关系以“占一补一”方式刚性绑定,在实践中呈现出强制性、指标化与空间弹性的复合特性。政策将耕地保护责任由国家层级下沉至地方,借助指标核算压实责任,形成层层传导的责任链。

2 政策实施中的现实难点

2.1 补充耕地质量难以保障

补充耕地的质量与被占用耕地的质量存在明显差异,成为耕地占补平衡政策实施过程中最突出的技术性难题之一 。当前补充耕地多来源于低效利用土地、撂荒地与边角地甚至原本不具备稳定耕作条件的低产田,土地整治后虽经人工改良形成“新增耕地”,但其土壤质地、地力等级、灌溉条件与连片程度等关键农艺指标难以达到原耕地水平。补充耕地虽形式上满足面积指标要求,但其农业可持续利用能力和生产稳定性大打折扣,带来占补指标“数字平衡”背后的质量失衡。部分地区在实际操作中将耕地占补平衡任务交由社会资本主导实施,企业为压缩成本,优先选择易操作区域进行表层土地改造,而忽视地力培育与基础设施建设,造成项目验收时“达标”,实际种植时“无效”。农业部门虽对补充耕地质量设有基本验收标准,但因监管主体分散、权责划分模糊、现场抽查比例有限,实际补充耕地的后续利用率和农民满意度较低,形成“验收达标即合格”的惯性治理逻辑。

2.2 异地占补带来的区域不平衡

耕地占补平衡政策在执行过程中允许指标跨区域调剂,原意在于缓解建设用地与耕地资源空间错位问题,但现实中逐渐演化为“富地区用地、穷地区补地”的结构性迁移,导致区域间耕地保护责任与发展收益严重失衡 。经济发达地区由于用地需求旺盛,往往借助占补指标交易将补充任务转移至中西部或贫困地区,形成区域间“占在东部、补在西部”的格局。补地地区获得的补偿费用相对固定,但承担的生态风险、农业产出损失和管理压力则被长期锁定,空间外部性明显放大。跨区域补地行为弱化了地方政府耕地保护的责任感,部分地区为获取财政收入主动“出售”补充指标,甚至形成补地“产业链”,引发对土地保护政策目标的结构性扭曲。

2.3 耕地资源潜力日益枯竭

城市化进程加快、产业空间持续扩张且土地集约化程度提升,适宜开发为耕地的后备资源日益稀缺,耕地占补平衡政策面临现实资源瓶颈。当前大多数易于改造的后备资源已在前期土地整治中开发利用,剩余可供转化的土地多为高成本与低效益类型,其生态敏感性强、整治投入大且改造周期长,实际补充转化效率极低。政策要求新增耕地须为“永久性耕地”,进一步提高了技术标准与制度门槛,使补地工程的资源基础与经济可行性大打折扣。

3 优化占补平衡政策的路径

3.1 构建以耕地质量为核心的评价机制

补充耕地质量直接决定占补平衡政策能否真正发挥保障粮食安全的实质作用。当前政策对新增耕地质量的要求更多依赖验收时的单一物理性指标测量,缺乏系统性、动态性和生产性导向的综合评价机制,导致耕地在质量上难以承接被占耕地的功能 。构建以耕地质量为核心的评价机制,应将土壤肥力、耕作层厚度加入机械化作业适宜度与气候适配性等要素纳入核心指标体系,并引入长期跟踪和周期性复评机制,推动“以产定补、以质衡补”的政策落实。

江苏盐城市在某地铁新城项目实施过程中,因占用高标准农田需落实耕地占补平衡任务,地方政府将补地任务安排在本区部分撂荒地整治区域。该区域表层土壤经过快速改良,项目验收合格后即移交农业主体耕种。但在后续种植季内出现严重的作物减产问题,调查发现该地块土壤盐碱度过高,地力恢复周期远长于政策周期,灌溉设施匹配不足,种植收益长期低于项目区原耕地。政策对“达标即合格”的验收模式未能甄别耕地功能适应性,导致质量层面的政策失败。

问题根源在于补充耕地质量评价体系缺乏与农业功能实效挂钩的标准设定,仅依赖一次性验收形成政策执行的终点,忽略耕地系统对农业生产的支撑属性。强化地力评估和适宜性分析需建立跨部门数据共享机制,将农业产出统计数据、遥感监测图像与灌溉调度记录等纳入综合分析平台,提升耕地评价的精度与动态监控能力。耕地补充质量应成为政策执行效果评估的关键指标,配套以激励性机制鼓励地方提高新增耕地的质量稳定性。

3.2 强化区域协调与流动指标调控机制

跨区域调剂在缓解空间错配的同时加剧了区域发展失衡,治理关键在于建立多层次、规范化的指标调控机制,使区域间土地要素的流动既满足发展需求又维持耕地保护底线。制度设计上需引入“耕地占用 - 补充 - 监管”三位一体的统筹机制,明确调出地与调入地双方在指标交易、耕地监管和产能维护中的责任权重,并依托平台化管理系统实现跨区域指标流动的动态追踪与绩效评价。

甘肃庆阳市曾作为典型的指标调入地承接来自长三角地区的大量补地任务,地方在经济收益驱动下形成了集中开发耕地指标的制度路径。多个耕地整治项目集中上线,形成短期内指标“出口量”激增的局面。但后期因工程质量缺陷、种植基础设施滞后和农户耕作意愿低等问题频发,新增耕地逐渐被边缘化、抛荒率升高,政策效能迅速递减。指标调剂带来的阶段性财政效益未能转化为可持续农业生产力,调出地在实际执行中逐步沦为“虚补地”。

问题关键在于跨区域调剂缺乏的联动监管体系,指标完成后的追踪责任未明确划分,补地绩效评估机制薄弱,政策激励结构单一。调控机制的重构需围绕调入地建设用地刚性需求、调出地土地开发能力和补充耕地持续利用状况三方面设定动态准入门槛,对补地任务实施状况建立差异化绩效反馈模型,政策配额应与质量达标率、后期耕作利用率等核心指标挂钩,避免调剂流于数字交易。区域协调机制的关键在于强化责任共担与收益共享逻辑,防止利益与责任脱节的现象固化。

3.3 完善耕地资源调查与信息化管理体系

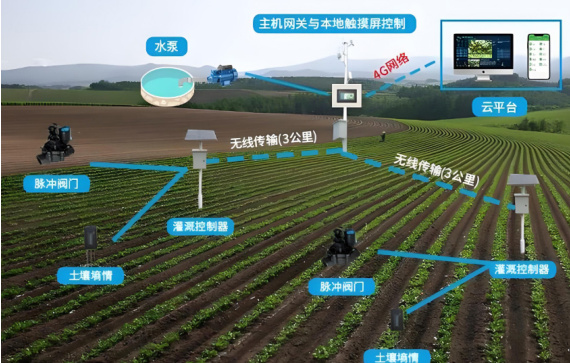

耕地占补政策的实施需要建立在准确、动态与可操作的耕地资源信息基础之上。目前耕地调查多依赖传统图件叠加与抽样核查模式,存在时效滞后、尺度粗糙与数据割裂的问题,难以支撑精细化的政策实施。提升耕地调查精度与管理效率的核心在于构建统一的耕地信息化平台,集成遥感监测、无人机高精度勘测与土壤信息建模等技术,实现对新增耕地、被占耕地、潜力耕地的全面动态掌握,并与土地审批系统、财政支付系统无缝对接,形成数据驱动的政策调度体系如图1。

图1 :耕地信息化管理

山东临沂市兰山区在进行耕地整治项目前,对全区潜在后备耕地进行了高密度遥感扫描和地块建库,将潜力资源分类建档并明确其地貌类型、水源条件与土壤参数与交通可达性。在后续占补任务分配中,政府优先调度综合指数较高的地块进入整治计划,并设置预期耕作收益与数据评估模型,推动从“项目完成”向“绩效达标”转变。结果显示,该地区补充耕地的利用率和产能稳定性明显优于同期周边县区,新增耕地复耕率超过 85% ,政策效能明显提高。

案例反映出高精度耕地信息系统的支撑能力对于占补政策效力的提升具有决定性意义。信息化管理体系应具备空间分析功能,更应承担预警、反馈与行为规范功能,将数据治理能力转化为土地政策执行的刚性约束。系统建设需突破部门壁垒,构建覆盖自然资源、农业与财政和水利等多部门协同的数据生态,并配套明确的数据采集频次与更新机制,保证政策调度依据具备实时性与准确性。

4 结语

耕地占补平衡政策在制度设计上体现出强约束与高弹性并存的特征,实施过程中因耕地质量不稳、区域责任失衡与资源基础薄弱等问题影响政策绩效。工程主导的补地路径弱化耕地生产功能,空间调剂机制引发责任转移,信息支撑体系不完善制约精准治理。构建质量导向的耕地评价体系、健全跨区域指标统筹机制和强化耕地信息化治理能力,有助于提高政策实施效能,稳定耕地资源格局,增强土地治理系统的协调性与可持续性。

参考文献:

[1] 常钦.“占优补优”,改革完善耕地占补平衡管理[N]. 人民日报,2025-01-04(002).

[2] 徐飞 . 基于土地利用等指数的耕地占补平衡生态损益研究 [J]. 热带农业工程 ,2024,48(06):1-5.

[3] 王慧颖 , 周自军 , 高阳 , 等 . 浅谈耕地占补平衡中园地恢复耕地工作的困境与建议——以河北辛集市为例 [J]. 中国农业综合开发 ,2024,(12):17-19.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)