建设工程管理中方案设计管理要点与优化策略

陈宇熙

无锡锡发控股集团有限公司 江苏省无锡市 214000

方案设计是建设工程的重要起始环节,对工程质量、工期与成本均有着非常大的影响。如今建设工程领域对方案设计管理质量越来越严格。为此,有必要分析当前方案设计管理要点与存在的问题,探讨改进策略,以期推动建设工程管理水平迈向新高度。

一、方案设计管理的基本要点

方案设计管理属于建设项目成功推进的基础,它的基本要点如下:第一,前期调研属于方案设计的基础。主要调查施工现场的地理信息、气候条件、地质条件,并了解当地的政策法规、规划部署及附近基础设施配套状况。第二,参考项目定位、使用功能以及投资预算等信息,确定合理的设计目标 [1]。第三,挑选资质好、经验丰富的专业设计团队,并形成有效的沟通协调机制。第四,方案评审与优化属于核心环节。安排专家、业主、使用方等多方共同评审设计方案,围绕技术可行性、经济合理性、美观性、风险性等内容进行分析,提出意见,然后设计团队结合评审意见对方案加以完善,保证方案达到最佳效果。

二、方案设计管理面临的问题

(一)设计深度与可实施性之间的矛盾

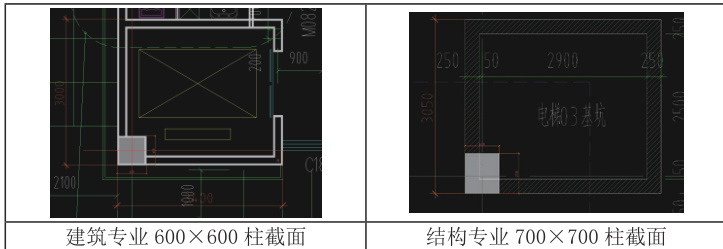

这一问题比较突出。设计深度通常与时间紧张关系比较紧密。比如,原施工图正常绘制周期 45 天需压缩到 20 天。设计单位疲于应付交付节点,因此,忽视了对施工图各专业的叠图审查,导致相关专业匹配度差,这样在实际施工中就容易返工。比如,电梯井道净尺寸问题,建筑与结构专业未及时交圈导致后续轿厢尺寸受限,只能购买非标尺寸造成成本增加又或者导致圈梁拆除重新浇筑的施工返工情况。

此外,有的项目在方案设计阶段并未充分调研分析建筑的功能布局及设备选型,对空间功能定位不明确,造成设计方案比较笼统,在后续施工中经常需变更设计方案。这既耽误了工期,也增加了设计变更成本。

(二)多专业协调效率有待提升

建设工程专业性强,涵盖诸多专业,包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业。不同专业间的协调配合是方案设计成功的重要前提。但是在实践中诸多专业协调效率并不高。由于缺少一个统一的工作平台协调处理不同专业在设计时遇到的问题,因此,各专业往往在设计时基于自身视角运用不同的设计方法及标准,致使不同专业间的设计成果无法有效衔接。比如,建筑专业对房间的结构及布局有一定的要求,结构专业在开展结构设计时基于荷载安全的考量可能会调整房间的配筋、主次梁位置,若这两个专业间没有顺畅沟通,则易引起设计矛盾。另一方面,在设计方案阶段,各专业之间需经常传递与共享信息,但是现实中尚无有效的信息沟通机制,导致信息传递滞后与失真。另外,制约各专业协调效率提高的一大原因就是对各专业协调的组织与管理不到位[2]。比如,通常安排设计负责人或业主代表临时负责各专业之间的协调,缺少系统规范的协调组织与管理,致使协调效果不理想。

(三)评审流程趋于碎片化的特征

方案设计评审是保证设计方案品质的关键步骤,当前面临评审流程碎片化的问题。首先,评审主体多样且分散,主要包括业主、设计方、政府机构及行业专家等评审主体,这些主体各有侧重与评判准则,导致评审意见分散,难以形成统一决策。不同评审主体间的意见冲突,进一步降低了评审效率。其次,评审环节的系统性和连贯性不足。方案设计评审一般被划分为若干阶段,如初期设计评审和施工图设计评审等,而各评审阶段的衔接松散,导致评审内容重复或缺失。例如,在初期设计评审中发现的问题未能在后续施工图设计评审阶段得到妥善解决,使得设计方案在实际应用时仍存在隐患。最后,评审标准模糊加剧了评审流程的碎片化问题。当前的评审标准不够统一和清晰,主要依赖于评审者的个人经验与主观判断,使得评审结果不够客观公正。

三、提升方案设计管理的有效路径

(一)打造全周期协同设计平台

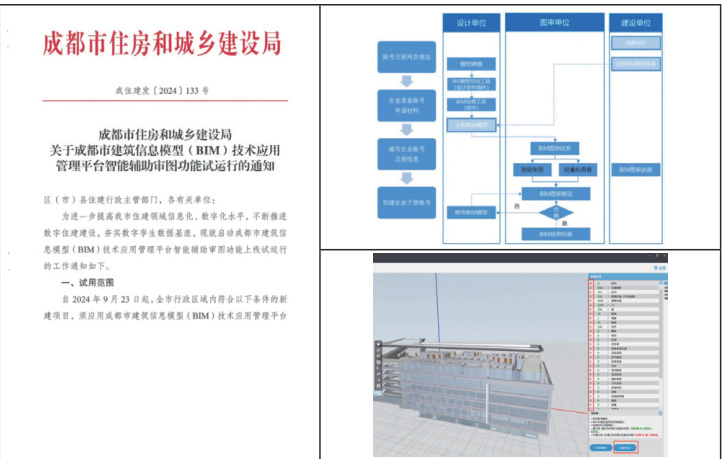

在建设工程管理领域,业主方或政府层面应积极推动全周期协同设计平台的构建,这是优化方案设计流程、提高管理质量的重要途径。比如,成都政府要求报审图纸均采用 BIM 绘制,这一政策为BIM 的深度应用提供了有力导向。

相关政策文件、报审流程及模型文件——摘自《成都市建筑信息模型(BIM)技术应用管理平台》

业主方应借此契机,对设计单位提出运用 BIM 平台的要求,从而推动 BIM 技术的应用。在传统设计模式中不同专业设计师独立开展工作,信息沟通不畅,易导致设计矛盾与反复修改,设计效率大打折扣。而全周期协同设计平台依托 BIM 技术,突破了专业界限,实现信息的实时共享。它集成了多专业设计软件,可让不同专业设计师在同一平台上协同作用。以建筑布局设计为例,结构专业人员可通过 BIM 模型分析结构受力情况,提前识别风险,防止后期因结构问题引起的设计变更。另外,平台还拥有较强的数据管理能力,对设计全周期数据进行分类存储,便于设计团队随时调用。它也支持移动端访问,设计师无论在何处都可随时查阅信息、沟通问题,确保设计工作的连续性与灵活性。通过该平台,项目从策划、方案设计、施工图制作到施工过程均能实现全面协调,从而确保了施工进度的有序推进。

(二)完善设计质量管控体系

构建健全的设计质量管控体系是确保设计方案质量的关键步骤。首先,应确立严谨的设计输入审查机制,在项目立项阶段,全面审视项目功能需求、规划条件以及技术标准,确保设计依据完整而准确。以商业楼宇项目为例,明确商业类型、人流量等需求,为设计工作指明方向。接着,强化设计流程的质量监管。制定详尽的设计进度计划与质量检查节点,定期评估设计成果,并在设计过程中实施多级审核制度,设计师需自我审核后,由专业主管跟进审查,最终由项目经理进行综合审查。针对重要节点及复杂结构部分,应组织专家进行专项评审,以保障设计质量。同时,建立设计质量反馈与改进机制。在项目建设过程中收集监理、施工等各方对设计质量的反馈意见,全面研究设计中存在的隐患,汲取经验教训,持续优化设计质量控制体系[4]。

(三)完善专项评审衔接程序

专项评审作为保证设计方案满足各项规范的有效措施,当前面临环节零散、标准不统一的问题,从而致使评审效率低下。对此,应构建统一的专项评审衔接制度,明确各个专项评审的主导部门与参与方,增强各部门间的交流与合作。在评审过程中需制定详尽的评审计划,明确各专项评审的时间节点和评审内容。比如,在方案设计期间需先完成规划评审,以保证设计方案满足城市规划的要求;然后开展消防评审,以确保建筑消防安全;最后开展环保评审,保证项目符合环保标准[5]。各专项评审间应紧密衔接,防止评审内容的缺失或重复。同时,构建评审结果共享机制,及时向设计团队反馈各种评审意见和建议,设计团队据此对设计方案进行统一调整与优化。针对评审过程中出现的争议,组织相关单位及专家进行讨论,确保评审结果的公信力与有效性。

(四)加强对设计团队专业能力的监督

设计团队的专业素质直接决定了方案设计的质量与水准,因此强化对设计团队专业能力的监督至关重要。首先,应构建一套设计团队专业能力评价系统,周期性地对其技术水平、创新思维、服务理念等进行评估。此评估结果将作为设计团队业绩评定及项目分配的关键依据,以此激励团队不断优化提升自己的专业能力。其次,推行成果二审制甚至多审制,严格把控设计成果质量,有效优化设计,实现降本增效。同时,配套相关奖惩措施,比如,优化金额在 100 万以上,扣除相应设计合同比例的 5% 惩罚额度,用于奖励优化单位;对存在严重失误的团队,禁止其一年内承接项目,以此形成有力约束,促使设计团队以高度的责任心与专业精神投入设计工作。

四、结语

综上所述,方案设计管理属于建设工程管理中的基础环节,对工程建设质量与工期进度有着重大影响。针对当前方案设计管理存在的一些共性问题,应积极推广 BIM 平台的应用,健全质量管控与评审衔接机制,打造协同设计平台,着力提升方案设计管理效率与质量。未来我们还应积极探索创新,以适应不断变化的建设需求,从而推动建筑行业实现高质量发展。

参考文献:

[1] 陈拯. 浅析建筑方案前期阶段设计管理工作的重点[J]. 工程技术,2021,(8):1-2.

[2] 张宇超. 基于房地产项目的结构设计管理方案[J]. 中国建筑金属结构,2023,(7):114-116.

[3] 洪慕云 . 论建筑设计方案优化的策略与方法 [J]. 现代工程科技,2022,1(8):119-124.

[4] 陈平,庞玲 . 探析建筑设计方案与管理要点 [J]. 中国房地产业,2019,(27):92-92.

[5] 康彪 . 建筑设计方案的规划与管理分析 [J]. 工程技术,2016,(11):285-285.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)