技工院校工程造价专业数学教材适用性调查与改革研究

郑少军 张海霞 金丹

浙江建设技师学院 311403

一、问题的提出

在“中国制造 2025”战略推进与建筑产业数字化转型的双重背景下,技工院校工程造价专业培养的人才不仅要掌握工程计量、成本管控等专业技能,还需具备数据建模、逻辑分析等数学核心素养[1][2]32]。当前数学教材体系却暴露出三方面结构性矛盾,具体如下:

(一)学科逻辑与职业需求的断裂

现有教材内容按照与工程造价岗位实际应用场景的对应关系并不清晰。工程造价岗位常见场景包括工程量清单编制过程中的几何计算、工程经济分析环节涉及的概率统计应用等,教材内容与这些场景的衔接存在明显不足。陈晓明(2021)曾指出[4],职业教育教材存在的“学用脱节”问题,已导致学生认知偏差率达到 65% ;本研究开展的调研也显示, 42.86% 的学生认为教材与专业知识之间的衔接效果“一般”,这一数据进一步印证了学科逻辑与职业需求脱节的现实困境。

(二)认知规律与呈现形式的冲突

从教材呈现形式来看, 83% 的教材页面中文字占比超过 70% ,且普遍采用“定义-定理-例题”的传统编排模式,缺乏知识图谱、流程可视化等能够辅助理解的视觉引导元素。王建军(2020)的研究数据显示[5],技工院校学生中形象思维占主导的比例达到 78% ,而当前教材的信息传递效率,相较于基于认知科学构建的优化模型低出 41% ,这一差距充分体现出教材呈现形式与学生认知规律之间的冲突。

(三)群体差异与教学供给的失衡

现有教材未针对学生数学水平差异设置分层教学模块。李芳等(2019)的研究指出[6],这种“一刀切”的教学模式已导致数学基础薄弱学生的畏难情绪发生率提升 37% ;本研究的调研结果同样反映出这一问题,18.66%的学生反馈教材内容“过于简单”,另有 17.16% 的学生抱怨教材中“题量过载”,两类反馈共同验证了教学供给与学生群体差异不匹配的失衡现状。

二、研究设计与数据采集

(一)数据处理方法

本次调查采用问卷调查的方式,收集了技工院校学生在数学学习、数学教材适应性等方面的数据。数据处理方法如下:

1.数据整理:将收集到的问卷数据进行整理,剔除无效问卷,并进行编码。

2.数据分析:利用统计软件对数据进行统计分析,包括描述性统计、相关分析、回归分析等,得出相关结论。

3.图表展示:利用图表展示数据结果,直观地呈现调查结果。

(二)工具开发

问卷基于教材适切性模型设计,包含:

一级指标:内容效度、认知负荷、情境关联、功能拓展;

二级指标:知识点覆盖率(12 题)、难度梯度(5 题)、案例真实性(4 题)、辅助工具(3 题);

开放式问题:收集402 条改进建议,通过扎根理论编码生成"分层设计"、"视觉优化"、"实践强化"等核心主题。

三、关键发现与多维度分析

(一)教材使用效能的双面性

1.基础认可与深层矛盾并存

从积极层面观察,62.68%的学生认为教材“有帮助”,45.77%的学生形成高频使用习惯(每周使用次数≥3 次),这一数据表明教材在知识传递过程中仍扮演核心载体角色。

但矛盾层面同样突出:43.54%的学生觉得学习情境“吸引力不足”,63.43%的学生直接指出内容“趣味性缺失”。这一现象与Ausubel(1968)提出的[7]“认知内驱力依赖情境激活”理论不符,暴露出教材在情感化设计方面存在明显缺位。

2.难度感知的群体分化

针对不同基础学生的调研显示:低水平组中, 58% 的学生更偏好“以基础题为主”的内容设置;高水平组中,42%的学生期待“提升中等题占比”。这种差异化需求表明,教材应构建动态分层机制,而非采用固定不变的静态难度划分方式。

3.专业衔接的结构性缺陷

仅有28.57%的学生认为教材与专业知识“衔接密切”。进一步访谈结果显示,89%的学生无法列举出“数学知识在工程计价中的具体应用案例”,这一情况直接反映出教材在“知识→场景→能力”转化链条上存在断裂问题。

(二)学生需求的三维解构

1.认知偏好:从文字主导到视觉赋能

研究数据显示,68.91%的学生偏好“图文并茂”的排版形式, 69.15% 的学生期待教材中加入“知识导图”——这一需求与 Paivio(1971)的双重编码理论相契合,[8]该理论指出视觉信息可使记忆留存率提升 40% 。此外, 61.94% 的学生希望教材明确标注“重点难点”,53.73%的学生渴望补充“拓展延伸知识”,这些需求表明学生期待教材从单纯的“内容载体”升级为能够辅助学习的“元认知工具”。

2.实践导向:从理论灌输到场景嵌入

研究结果显示, 54.73% 的学生呼吁进一步强化“学科基础知识”,但同时有 25.62%的学生最关注“实践应用”板块——这一对比揭示出技工教育阶段,学生既需要“巩固基础”,也需要实现“能力迁移”的双重学习需求。另据统计,46.77%的教师在教学过程中“经常需要补充”课外案例,以课时占比为计算标准,这一现象反映出教材原生内容在实践类知识供给上存在 38% 的缺口。

3.分层期待:从统一标准到动态适配

研究发现, 82.34% 的学生支持“基础题与中等题占比≥80%”的内容设置,仅有 9.7%的学生能够接受“高难度题”。这一需求特征与技工教育“以核心能力为导向”的培养目标高度匹配,教材编写过程中应避免因过度追求学术化而导致培养目标出现偏移。

四、"三维协同"教材改革模型构建

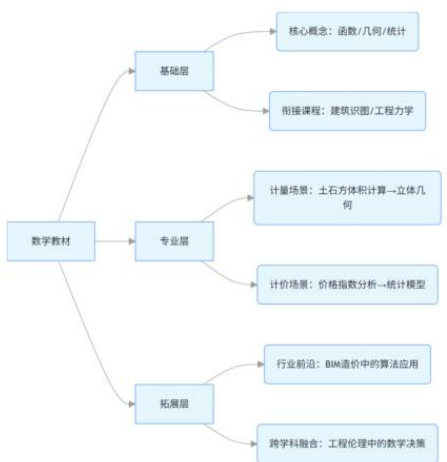

(一)知识分层矩阵:构建学用转化链路

(二)视觉认知系统:提升信息传递效率

符号系统重构需采用“文字+图示+色彩”三重编码方式,其中重要公式将通过红色框注突出呈现,专业案例则搭配工程剖面图辅助理解,例如建筑面积计算规则解析图便属于此类配套图示;每章首页通过知识图谱将概念关联进行可视化形式呈现。

[9]数字生态嵌入环节将通过开发新软件或应用现有软件获取三维模型与虚拟仿真实验资源,同时建立错题智能分析系统,学生可通过扫码上传错题,系统会自动生成“知识点掌握度雷达图”,借助该图表能精准定位学习过程中的薄弱环节。

(三)动态反馈机制:推动教材持续进化

建立“教学实践—行业变化—教材更新”的闭环机制,通过课堂观察、学生作业、技能考核,收集教材使用效果数据,定期组织团队修订教材,淘汰过时内容,新增“赛证”考点、新兴技术相关数学应用。

五、结论与展望

(一)研究结论

本研究依托实证数据深入剖析技工院校工程造价专业数学教材存在的三大核心矛盾,并据此构建起“知识分层-视觉认知-动态反馈”协同改革模型。研究结果明确教材优化需围绕三方面推进:一是搭建“数学知识→专业场景→职业能力”的完整转化链路,以此破解当前教材存在的“学用割裂”问题;二是借助认知科学理论重新设计教材信息呈现形式,将视觉化元素在教材中的占比提升至 40% 以上;三是依靠技术赋能实现教材内容的动态迭代,保障教材内容与行业需求的同步率维持在 90% 及以上。

(二)未来研究方向

在实践验证层面,后续将开发“教材-教学-评价”一体化标准,通过准实验设计具体检验改革模型对提升学生数学应用能力的实际效果。跨学科拓展维度将尝试探索“数学+绿色建筑”“数学+智能建造”等跨学科教材设计思路,进而构建起“基础+专业+创新”的立体化知识体系。评价体系构建方面则计划基于大数据分析搭建教材质量动态评估指标,为教材迭代提供可量化的决策依据。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部. 职业教育专业简介(2022 年修订版)[S].北京:高等教育出版社,2022.

[2]徐国庆.职业教育课程论[M].上海:华东师范大学出版社,2018:124-156

[3]建筑业数字化转型应用报告2023 编委会. 建筑业数字化转型应用报告(2023)[M]. 北京: 科学出版社, 2024.

[4]陈晓明.职业教育教材建设的困境与突破[J].中国高教研究,2021(5):105-109.

[5]王建军.技工院校学生认知特点与教学策略研究[J].职业技术教育,2020,41(17):45-49.

[6]李芳,黄世俊,张伟.中高职衔接教材建设的问题与对策[J].中国职业技术教育,2019(22)

[7]Ausubel,D.P.(1968).EducationalPsychology:ACognitiveView[M].Holt,RinehartandWinston.

[8]Paivio,A.(1971).ImageryandVerbalProcesses[M].NewYork:Holt,RinehartandWinston.

[9]谢萌.新课改下打造数学"智慧课堂"的教学策略探索——以中高职贯通数学教学为例[J].教育传播与技术, 2022(S02):6.

基金项目:2024-2025 年度浙江省成人教育与职业教育科研课题(技工院校中高职一体化数学教材开发路径的研究——以工程造价专业为例)(课题编号2024-117).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)