环首都经济圈小语种外语人才培养模式探析与优化策略研究

李琛琛

天津财经大学珠江学院 301800

2010 年,河北省提出打造以“13 县 1 圈 4 区 6 基地”为架构的环首都经济圈,其凭借优越区位实现良好发展。2023 年,天津规划到 2027 年深化京津冀协同发展,推进“一基地三区”建设 。在我国经济发展与国际交流加速背景下,环首都经济圈对复合型小语种外语人才需求剧增,但现有培养模式存在方式单一、与市场脱节等问题,难以填补人才缺口。为此,本文聚焦该区域小语种外语人才培养模式现状与问题,提出优化策略。

1. 环首都经济圈小语种外语人才需求分析

1.1 环首都经济圈的经济发展现状

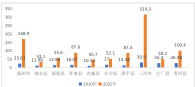

环首都经济圈以新兴产业为主导,布局高层次人才创业、科技成果孵化等园区,有效提升区域经济竞争力。近年来其 GDP 稳步增长,2022 年达3156.15 亿元,部分县(市、区)2010-2022 年 GDP 变化详见图 1(数据来源:滦平县统计局、根据公开资料进行整理)。

图1 2010 年与2022 年部分县(市、区)GDP 对比(单位:亿元)

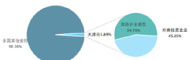

2023 年 3 月,天津进出口贸易差值 8.54 亿美元,出口额占比 45.72%,进出口总额占全国 1 . 8 4 % ,外商投资企业进出口额占本市进出口总额 4 5 . 2 5 % (见图2,数据来源:国家统计局、根据公开资料进行整理)。

图 2 2023 年 3 月天津市进出口总额占全国比重及外商投资企业占进出口总额比重统计图

1.2 小语种外语人才在环首都经济圈的重要性

小语种外语人才兼具双重重要作用。在经济领域,作为国际交流合作的桥梁,伴随全球化深入,他们助力企业开拓海外市场,为环首都经济圈新兴产业园区、物流园区等提供翻译、外事接待等服务,提升区域全球影响力与市场竞争力;在文化层面,语言是文化传播交流的关键载体,小语种外语人才肩负文化传播使命,有助于提高区域文化国际知名度与吸引力,增强文化核心竞争力。

1.3 环首都经济圈小语种外语人才需求特点和趋势

环首都经济圈对小语种外语人才需求呈现三大特征:其一,需求多元化,随着区域经济发展,其在商务、文化等领域重要性提升,且需求覆盖多种大小语种;其二,具行业特色,新兴产业园区要求人才具备专业知识以应对专有名词,现代物流等行业更需要“服务 + 小语种”的复合型人才;其三,需求持续增长,伴随京津冀一体化推进,区域国际合作、文化交流活动增多,为小语种外语人才创造更多就业机遇。

2. 小语种外语人才培养模式的现状分析

2.1 小语种的概念

世界 7000 余种语言中,除六种联合国通用语言外均为小语种。我国小语种专业培养主要涵盖欧洲语系和亚非语系。以日语学习群体为例,呈现年轻化特征。早道日语付费学员抽样显示,90 后学员近两成,95 后次之;女性占比 6 3 . 7 % ;普通上班族与在校学生分别占 4 5 . 4 % 、 4 2 . 4 % ,就业与兴趣为主要学习动因(数据来源:早道日语、百度文库)。

2.2 小语种供给端分析

我国小语种培训机构主要集中于北京、上海。统计显示,全国现有超990 家小语种培训机构,其中北京 97 家、上海 92 家。小语种学习人群多分布在经济发达的一、二线城市,教学采用线上线下结合模式(数据来源:百度文库)。

小语种培训供给端涵盖潜在供给方与潜在消费者。高校、高中及培训机构等为潜在供给方,提供学习平台与方式;学生、外企员工、中企外贸人员及小语种爱好者构成潜在消费者,受不同因素驱动开展小语种学习(见图3)。

图3 小语种的供给端与消费端

3. 现有小语种外语人才培养模式现状

当前我国小语种外语人才培养存在两大突出问题。课程设置上,以语言基础课程为主,学科交叉融合不足,无法满足社会对复合型人才需求,易造成毕业生就业困难或跨领域工作时知识匮乏。教学内容方面,教材更新迟缓,与实际应用脱节,致使学生难以适应国际环境变化;同时,教学中对文化素养培养重视不足,部分教材存在“排内”倾向,重国外文化轻国内文化,导致学生跨文化交际时难以运用传统文化,丧失对话主动权,无法满足跨文化交际要求。

3.2 师资力量不足

小语种外语人才培养亟需结构合理的师资队伍,但现实困境重重。小语种专业因“冷门”属性及传统应试教育影响,高校难招到足量专业师资,部分院校师资拼凑现象普遍,导致队伍结构失衡、专业与教学能力不足,无法满足多元培养需求。同时,师资国际化程度关乎学生视野拓展,然而受专业、年龄、经验等招聘条件限制,大量经验丰富、具国际视野的教师被拒之门外,双师型教师缺口大,单一招考模式又限制招聘渠道,致使师资数量难以满足小语种人才培养需求。

3.3 实践机会有限

我国小语种外语专业培养受应试教育惯性影响,课程“重理论轻实践”,与环首都经济圈所需的复合型、重实践人才需求相悖。部分高校存在实践资源匮乏、校企合作流于表面等问题,学生实践机会局限;同时,国际交流合作不足,多数高校未推行“2+1”“2+2”等优质培养模式,学生海外学习实践机会稀缺,难以满足人才市场需求,制约小语种外语人才培养质量。

3.4 市场需求与人才培养不匹配

我国小语种外语人才培养存在两大问题:其一,培养规模不足。伴随国际交流深化,如“一带一路”等合作推进,小语种人才需求攀升,但国内培养规模有限。以西班牙语专业为例,高校开设数量、在校生及毕业生规模,远无法满足与西语国家交流需求 [8]。其二,培养类型与市场脱节。人才培养侧重通用型,忽视“小语种+ 行业”复合型人才,致使通用型人才趋于饱和,而熟悉特定领域的专业外语人才供不应求,无法契合俄语、法语等语种在多领域的实际需求。

3.5 评价体系不合理

受传统应试教育影响,部分高校小语种外语人才评价重考试成绩轻实践,致使学生忽视语言应用能力培养,语言表达水平不足。当前培养模式下,评价标准单一,仅聚焦语言知识与技能,无法匹配环首都经济圈对跨文化交际等综合能力的需求;且评价多为一次性静态评估,忽略学生成长过程,难以精准衡量实际水平与潜力,不利于激发学习动力。

4. 小语种外语人才培养模式的优化策略

4.1 加强顶层设计

相关部门应依据环首都经济圈经济建设与文化交流的人才需求,出台政策明确小语种外语人才培养方向。鉴于人才培养存在时间滞后性,制定政策时需加强与企业、高校沟通,结合各方需求与特点精准施策,在稳定培养大方向的基础上细化内容,完善培养架构,形成契合市场需求的人才培养方案。

4.2 优化课程体系

课程体系关乎小语种外语人才培养质量。培养需兼顾基础知识、语言技能及跨文化交际与应用能力。课程可分层设置为通识、专业核心、选修和实践教学四类,提升学生语言与综合素养;加大实践课程比重,实现理论实践并重。高校培养应紧跟时代,经济条件允许可推行“ 2+2 ”“2+1”模式,不足时也可通过联合培养、志愿活动等,助力学生接触国外语言文化,验证知识,提升国际化素养。

4.3 强化实践教学

在环首都经济圈发展与外资企业入驻背景下,强化小语种外语人才实践教学至关重要。具体可从三方面推进:一是深化校企合作,高校与企业需明确权责、互利共赢,企业为学校提供案例、实训等实践平台及就业机会。是创新教学方法,采用角色扮演、案例分析等多元化方式,将理论与实践结合。如德语教学可融入民族文化特征设计情境,通过角色考核激发学习兴趣,同时组织国际交流活动提升语言与社交能力。三是优化实践内容,基于小语种专业特性,分层训练“视听说读写”基础技能,结合国别文化差异分类教学,提升跨文化交际能力;增设外交、贸易等专业课程,并开展影视配音等实践项目,增强专业素养与实操能力。

4.4 加强师资队伍建设

专业、经验丰富的教学队伍是保障教学质量的关键,可从以下四方面建设:一是重视师资队伍建设,通过研讨会、讲座提升教师综合素质,引进有国际视野和实践经验的“双师型”教师优化队伍结构。二是加强国际合作交流,与国外高校、机构合作,组织教师参与国际研讨、进修等活动,鼓励教师参与国际服务、学术交流拓宽视野。三是提升教师信息化教学能力,针对部分教师不适应智慧教学的情况,组织学习先进教学方式,熟练运用多媒体、MOOC 等提升教学质量。四是健全教师激励机制,依据马斯洛需求理论,以教学奖励、职称晋升等激励教师,关注工作生活条件,稳定优化师资队伍。

4.5 建立与完善评价体系

小语种人才培养的评价体系可从以下四方面完善:一是全面评估语言能力,定期组织口语、写作、翻译等测试,模拟真实情境考察应用能力,建立过程性评价表,针对性教学 二是重视文化理解与跨文化交际能力培养,通过文化知识测试、案例分析等评估该方面掌握程度。三是保证公平公正,避免传统应试评价主观性过强的问题,细分能力综合考察,防止因人际关系影响评价结果。四是定期评估优化评价体系,随素质教育推进和教育改革,使其契合小语种外语人才培养需求,为学生提供准确反馈和指导。

总体来看,环首都经济圈小语种外语人才培养取得了一定的成果,但仍然存在一些亟待解决的问题。如人才培养模式较为单一、课程设置和实践环节不够完善、师资队伍水平参差不齐等。为解决这些问题,本文提出了一系列优化策略。首先,应根据市场需求调整人才培养方案,注重培养学生的实际应用能力和跨文化交际能力。其次,加强课程设置和实践环节的创新,提高学生的综合素质。再次,加强师资队伍建设,提高教师的教学水平和科研能力。最后,建立健全的评价体系,确保人才培养质量。随着“一带一路”倡议的深入推进,小语种外语人才将在国际交流和合作中发挥重要作用。因此,需要不断创新人才培养模式,提高人才培养质量,为环首都经济圈的发展和京津冀一体化等国家战略需求提供更多优秀的小语种外语人才。

参考文献

[1] 梁亚冰 . 面向中东欧的“多语种 + ”复合型外语人才培养研究[C].2017 宁波高等教育研究论坛 .2017.

[2] 王楠 . 京津冀一体化背景下高校外语人才培养建设研究 [J]. 发明与创新 ( 职业教育 ).2020(8).

[3] 王军超 , 张亚靖 , 张倩 . 高校人才培养与区域经济发展联动机制建设研究——基于京津冀地区就业吸引力的视角[J].经济研究参考.2016(40).

[4] 武义青,张云 . 环首都绿色经济圈:理念、前景与路径 [M]. 中国社会科学出版社.2011.

[5] 汪燕.“一带一路”背景下“多语种 + ”复合型外语人才培养研究[J].教育教学论坛 .2020.(8).

[6] 李月棉 . 基于市场需求的外语专业人才培养与就业研究 [J]. 科学教育前沿,2010(12).

[7] 杨晓青 , 李艾暄 , 张琪 , 吝丹丹 . 京津冀一体化背景下高新技术企业发展的金融支持研究——以廊坊市为例[J]. 商展经济.2023(22).

教育部“十四五”教育科研规划全国重点课题, 环首都经济圈小语种外语人才培养新模式探索, KJ12568

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)