岩溶地区地质灾害链风险评估与防控技术研究

苏淼

湖南省地球物理地球化学调查所 410114

岩溶区地质灾害链形成过程实质上是多因素时空耦合作用的复杂动力学响应。在构造运动,降雨入渗和人类工程活动的多重推动下,岩土体的稳定性不断恶化,微小变形累积最终超过临界阈值并诱发连锁破坏。这类灾害链存在显著非线性特征和动态演化规律,而传统的以历史数据为基础的静态评估方法很难准确地刻画出其风险演化过程。在地理信息技术,监测预警技术飞速发展的今天,如何融合多源数据构建动态风险评估模型对灾害链进行全过程预防和控制,已经成为岩溶区地质灾害预防和治理方面急需克服的重点难题。

一、岩溶地区地质灾害链概述

岩溶地区特殊的地质环境决定该地区是地质灾害链的多发地区。该区域以可溶性岩石(如石灰岩、白云岩等)广泛分布为特征,在长期的地下水溶蚀、侵蚀作用下,形成复杂的地下溶洞、暗河等岩溶地貌。这些特殊地质结构在降雨,地震和人类工程活动及其他诱发因素的影响下很容易诱发滑坡,崩塌和泥石流这类单一的地质灾害,而且灾害间是互相联系,互相诱发的,从而构成一条灾害链[1]。

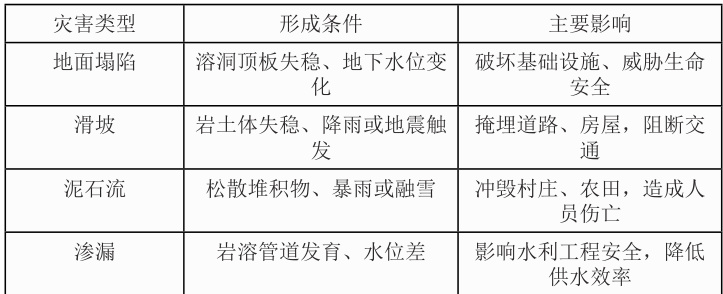

岩溶地区地质灾害链种类繁多(见表 1),主要以滑坡 - 泥石流链和崩塌 - 滑坡 - 泥石流链为主。各种地质灾害链在形成机理及危害程度上都有区别。滑坡 - 泥石流链一般是指滑坡体滑动时混入地表水和松散物质而产生破坏力巨大的泥石流;崩塌 - 滑坡- 泥石流链实际上是由崩塌体触发的滑坡事件,最终导致泥石流的形成。这些灾害链形成后将严重威胁周围基础设施,居民生命和财产安全。

表1 :岩溶地区主要地质灾害类型及特征

二、岩溶地区地质灾害链风险评估

(一)评估指标体系

岩溶区地质灾害链危险性评价需构建一个综合,科学的指标体系。这一系统涉及地质环境条件,诱发因素,承灾体的脆弱性等诸多方面。地质环境条件指标主要有岩石类型,岩溶发育程度和地形坡度;诱发因素指标包括降雨强度,地震烈度和人类工程活动强度;承灾体脆弱性指标涵盖人口密度,建筑物抗震性能和基础设施的重要性[2]。

实际量化分析时,岩石类型可以按碳酸盐岩的含量分为不同的级别,含量越高岩溶发育潜力越大;岩溶的发展程度是通过对单位面积内的溶洞、暗河等岩溶形态的数量和规模进行统计来量化的;地形坡度可按照坡度区间(如0° -15°、15° -30°、 30∘ 以上)划分,分析不同坡度区域在评估范围内的占比。在诱发因素中,降雨强度可以参照过去 30 年间年平均暴雨日数和一次最大降雨量资料进行分析;地震烈度是根据历史地震记录而定的最高烈度和出现频率;人类的工程活动强度是基于矿山的开采面积和工程的建设规模来进行综合评分的。承灾体脆弱性指标,人口密度是单位面积常住人口数量的直接统计数据;建筑物抗震性能是按不同抗震等级的建筑物所占比例加权计算出来的;基础设施重要程度按交通,水利及其他设施功能级别进行赋值。量化分析上述指标可以更加精确地评价地质灾害链风险等级。

(二)评估方法

层次分析法通过构建分层结构模型,将复杂的风险评估问题拆分为目标层、准则层和指标层,并采用专家评分法或成对比较矩阵来确定各指标的权重,从而计算出风险等级。如岩溶地质灾害链危险性评价模型的构建以危险性等级为目标层,以地质环境条件,诱发因素和承灾体脆弱性为准则层,以各个具体指标为指标层进行计算,得到各个指标的权重,以此来判断风险等级。

模糊综合评价法是运用模糊数学原理对带有模糊性的风险因素作出全面评价。先对因素集,评语集进行识别,再构造模糊关系矩阵并对权重向量和模糊关系矩阵进行综合操作得到综合评价结果。这种方法对于评估指标边界不清且存在模糊特征时,如岩溶发育程度“强”“中”“弱”等模糊定义是合适的。

灰色关联分析法是通过对各种因素和参考序列之间关联程度进行分析来评价风险的大小。进行岩溶地质灾害链危险性评价时,以已知高风险案例的有关指标为参考序列进行评价,并计算出待评价区各个指标和参考序列之间的关联度,关联度越大,则表明危险性越大。这几种方法各有其优点和不足,在实践中,可以针对具体情况选用适当的方法或综合运用几种方法来提高评估结果的精度。例如,首先采用层次分析法来确定各项指标的权重,然后利用模糊综合评价法来处理这些模糊的因素,最终采用灰色关联分析法来进行进一步的验证和补充。

三、岩溶地区地质灾害链防控技术应用

(一)工程防控技术

岩溶地区地质灾害防治体系以工程防控技术为核心构筑灾害物理屏障。针对岩溶地貌复杂性和灾害链突发性等特点,需要运用多尺度工程技术进行防护体系协同建设。为应对滑坡、泥石流等由重力引起的灾害,可以结合预应力锚索框架和抗滑桩群来提高斜坡的稳定性,其中预应力锚索的使用需要基于地质勘查获得的岩土力学数据,锚固力和布点间距的准确计算保证结构和地质体的力学特性相匹配。针对岩溶塌陷,应用深层注浆加固技术进行加固处理,以地质雷达和钻探相结合的方法确定注浆范围和深度,并以超细水泥基浆液充填溶洞和裂隙形成持续加固层[3]。

危岩防控中,采取主动柔性防护网和被动拦石墙立体防护方式,主动网利用锚杆和岩体的紧密联结遏制危岩崩落,被动拦石墙根据落石运动学仿真结果设置高度和强度参数以达到分级防控不同尺度危岩目的。同时在重要交通干线和居民区等地区,建设以混凝土挡墙和排导槽为主体的综合防护工程并采用数值模拟的方法对工程布局及结构参数进行优化设计,增强工程的整体防护效能。

(二)生态防控技术

岩溶地区的生态系统在地质灾害中发挥着天然的调节作用,生态防控技术以生态系统的恢复和重建促进区域地质稳定性的提高。依据生态系统服务功能的理论框架,优先考虑对退化的岩溶植被进行修复工作。在土层较浅的区域,采用客土喷播和植生袋等多种技术手段,并选择具有耐旱和耐贫瘠特性的本地植物种类,如构树和柏木等,以构建一个多层次的植被群落。以水土流失和石漠化为目标,进行坡耕地改造,修建水平梯田和等高植物篱并结合鱼鳞坑和蓄水池等小水利设施就地拦蓄利用降水。

流域尺度,退耕还林还草和湿地修复提高地表植被覆盖和土壤持水能力并减小坡面径流侵蚀力。同时采用生态工程和生物工程等手段,将根系发育良好的灌木和草本植物栽植于滑坡易发区,构成生物固坡体系,植物根系具有加筋效应和蒸腾排水作用,能有效增强土体抗剪强度。另外,以生态保护红线划定为手段,约束人类活动扰动脆弱岩溶生态系统,并构建以生态承载力为核心的土地利用模式来从根本上减少地质灾害的诱发危险。

(三)管理防控技术

地质灾害链防控需要系统化的管理手段,以达到资源整合,高效调度的目的。以现代信息技术为支撑,建设岩溶地区地质灾害智能化管理平台,将地质监测数据,气象预报信息及社会经济数据等整合在一起,利用大数据分析和人工智能算法对灾害风险进行动态评估和预警。建立多部门合作管理机制,厘清自然资源、应急管理和交通部门职责边界,编制标准化灾害防控流程和应急预案并定期进行跨部门联合演练。制度建设方面,健全地质灾害防治法规,构建灾害隐患排查治理责任追究制度,实施网格化管理模式并把防控责任落在具体的单位和个人身上。

再者,要加强建设项目地质灾害评价管理,严格落实规划审批阶段地质灾害危险性评价制度,限制高风险区域发展或者采取强化防治措施。与此同时,建立社会化参与机制鼓励专业技术机构和企业参与到灾害防控中,并通过购买服务和PPP 模式引入社会资本提高防控专业化和市场化程度[4]。

(四)综合防控策略

综合防控策略注重多技术融合和全周期管理,以技术,管理和社会多要素的协同作用提高防控效能。在技术上,构建“空天地”一体化的监测预警体系,集成卫星遥感,无人机航测和地面传感器网络多源数据,实现地质灾害隐患点实时动态监测。综合运用工程防控技术和生态防控技术,对重要地区进行“项目稳坡——生态固土”的协同整治,如滑坡体整治,首先采取工程措施对坡体进行迅速的稳定,然后进行生态修复以达到长期保护的目的。

管理层面上,要构建灾害预防—监测预警—应急处置全链条管理体系和灾害风险动态评估及防控措施动态调整机制。社会方面,强化公众防灾减灾教育并通过社区培训和媒体宣传提高其灾害认知和自救互救能力。同时建立区域联防联控机制和加强岩溶地区跨行政区域协作,做到信息共享,技术协同和应急联动,构建覆盖全岩溶地区的综合防治网络。

四、结语

地质灾害链的风险防控事关生态安全和社会可持续发展的大局,岩溶地区由于其特殊的地质环境而面临着复杂的挑战。以上研究揭示只有打破传统静态评估的局限性,建立动态的评估体系并整合工程,生态和管理多维度防控技术才能促进多部门协同和区域联防,加强公众参与可以达到科学管理地质灾害链风险。这既是岩溶地区防灾减灾工作的一次重要实践,也为其他地质灾害易发区的防灾减灾工作提供一种可供参考的技术范式和管理思路,对于促进人与自然的和谐相处有着深远的意义。

参考文献:

[1] 陈安 , 杨晓东 , 吴波 , 等 . 鄂西南岩溶地区渔洋河流域环境综合治理对策 [J]. 环境保护科学 ,2025,51(02):12-19+43.

[2] 裴生祥 . 水文地质在地质灾害防治中的应用研究 [J]. 黑龙江环境通报 ,2024,37(10):105-107.

[3] 苟建强 . 岩溶地区工程地质勘察施工技术应用分析 [J]. 城市建设理论研究 ( 电子版 ),2024,(19):117-119.

[4] 丁梦薇 , 倪进 , 周游 , 等 . 隧道地质灾害预警体系中岩溶裂隙水综合预报技术研究 [J].浙江交通职业技术学院学报 ,2024,25(02):1-6.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)