中梁山以西地区ICU 内血流感染患者革兰阴性菌感染的流行病研究及感染危险因素分析

唐欢 赵永新通讯作者

新乡医学院第三临床学院 医学检验科 河南新乡 453003

目的:了解ICU 患者血液中感染革兰阴性病原菌的特点和感染危险因素分析。方法:选取医院的2019.7-2024.5,ICU 血流感染患者革兰阴性菌感染病例120 例。将其分为预后不良组33 名和预后良好组87 名,对其预后产生影响相关因子进行分析。结果:120 份标本,检出143 株致病菌;两组患者入院时间、性别、ICU 入住史、PICC 置管时间等比较 著性差异(P 回归分析, 生前住院时长碳青霉烯类耐药革兰阴性菌(CR-GNB)血流感染的危险因素(P 均 <0.05)。结论:ICU 内血流感染病原菌以革兰氏阴性菌为主,并存在多重耐药菌,多菌感染。因此,我们必须加强对细菌耐药性的监控,对患者入院和进入ICU 的适应征进行严格的管理,从而降低患者的非必要住院天数,从而降低血流感染的发生率。

关键词:重症监护室;革兰阴性菌;感染;预后情况

Objectiv o understand the char July 2019 to re selected. Results: 143 strains of pathogenic bacteria were detected in 120 sp gender, ICU admission history, PICC catheterization time betw s (all P <0.05). Further logistic re ssion analysis showed that ICU admission history, blsensation and risk factors of blood influenza infection caused by carbapenem resistant gram negative bacteria (cr-gnb) during hospitalization (all P <0.05). Conclusion: gram negative bacteria are the main pathogens of bloodstream infection in ICU, and there are multidrug-resistant bacteria and polymicrobialTherefore, we must strengthen the monitoring of bacterial drug resistance, and strictly manage the indications of patients’admission and admission to ICU, so as to reduce the unnecessary hospitalization days of patients and the incidence of bloodstream infection.

Key words ve care unit; Gram ve bacteria; Infection;

重症监护病房(ICU)是临床危重病人最集中的区域,具有危重、病死率高、需要及时救治的特点 [1-2]。从以往的临床研究中可以看到,ICU 中的病人出现血液感染的概率很高,而血液感染是 ICU 中一种常见且危害性很大的并发症,它不仅会影响病人的预后,还会使病人的住院天数增加,医疗成本上升,甚至增加死亡的风险。血液系统感染,合理地选用抗菌药物是非常重要的,但是近年来,由于抗生素的过度使用,临床上在使用抗生素的时候要慎重,要根据病原菌的具体情况,选用敏感性更高的抗菌药物,针对性地进行治疗,这样才能降低死亡率。为探讨 ICU 内血流感染患者革兰阴性菌 分布特征及预后影响因素 本文选择 2019 年 7 月 -2024 年 5 月住院的 120 例研究对象进行回顾性分析。

1 资料和方法

1.1 一般资料

本研究选取重庆西南铝医院和重庆市九龙坡区科学城人民医院于 2019 年 7 月至 2024 年 5 月间,在 ICU 住院的 120 例发生血流感染,血培养结果是革兰阴性菌的患者。入选标准:具有完整的临床数据及实验室检查结果。所有的患者都经过了病原体的检测,并且已经达到了血流感染的诊断标准(比如,体温不低于 38℃,伴有寒战或低血压等)。排除标准:依从性不佳、有精神病、有意识障碍、住院之前就有过传染病,只有一次血培养呈阳性,其他几次检查都是阴性,无明显的发热和危险因素。120 例,其中59 例为男性,61 例为女性;年龄在27~90 之间,平均(66.77±5.33)岁;其中 93 例有创机械通气,27 例无创机械通气;其中114 例行导管留置,6 例行不留置。

1.2 方法

对全部病人的临床数据进行回顾性分析,对病人的一般资料和病情进行调查,包括无创通气、留置尿管、中央静脉插管、肠外营养等,以及有无多重耐药性细菌。采集病人的血样,进行检测和细菌鉴定,并对其进行药敏试验,筛选出亚胺培南,环丙沙星,阿摩卡星和美罗培南。1.3 疗效评价

对致病菌的现状和分布特点进行了分析。并将其分为预后不良组33 名和预后良好组87 名,并对其影响预后的相关因子进行对比分析归纳出其预后风险因素。

1.4 评估准则

(1) 血液感染:入院48 小时内做血培养,如果发现病原微生物体温升高(>38℃)或者体温过低(<36℃),少部分伴有寒战,如果再次血液培养阳性,则可以判定为血流感染。(2) 多药耐药性。如果有三种以上的抗生素耐药性,就属于多药耐药。

所得数据通过 SPSS 软件包进行处理。计量资料以均值 ± 标准差(x±s)表示,组间比较以 t 检验。计数资料以例数及百分数表示,组间比较以χ2 检验。对两组间差异显著的指标进行多因素Logistic 回归分析。经统计学处理,P<0.05。

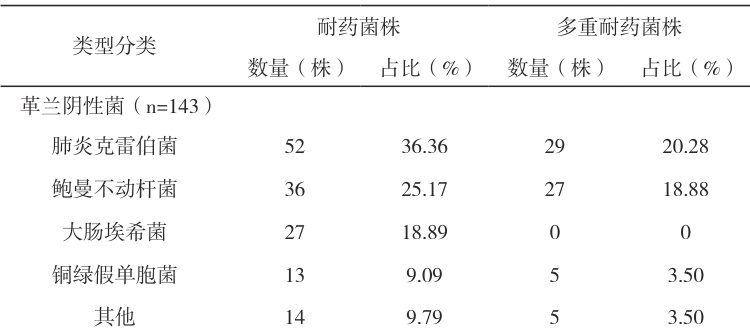

2.1120 例住院病人的病原学分析

120 份标本中,共检出143 株革兰阴性菌,其中肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌是革兰阴性菌的主要来源。

表1、120 例病人的病原学分析

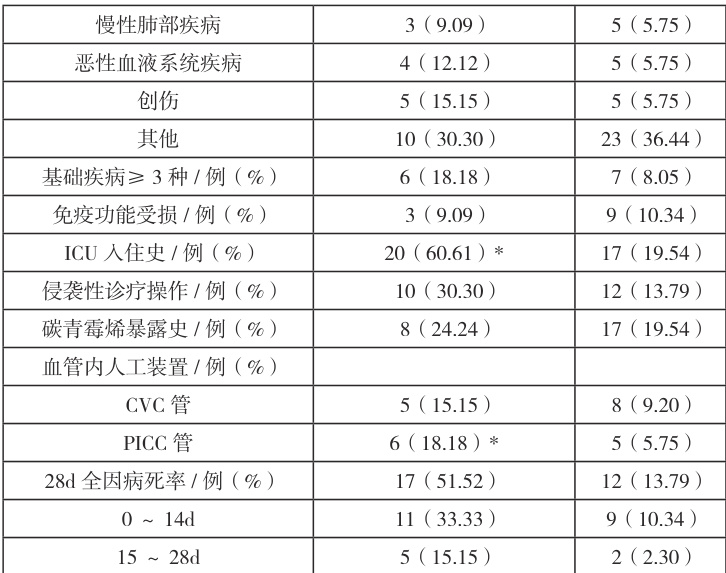

2.2 两组病人的单因子分析比较从表 2,可以看出,在男性、有 ICU 入住史、留置中心静脉导管以及血液感染的病人中,预后不良组与预后良好组比较,有显著性差异(P<0.05)。两组患者年龄、基础疾病(肝胆胰疾病,糖尿病,实体肿瘤,泌尿系统疾病,慢性肺部疾病,恶性血液系统疾病,基础疾病3 种以上,免疫功能低下,侵袭性诊疗操作,碳青霉烯暴露史,CVC 置管,P 均>0.05)。见表2。

表2 单因子分析在两组间的比较分析

注意:* :P < 0.05

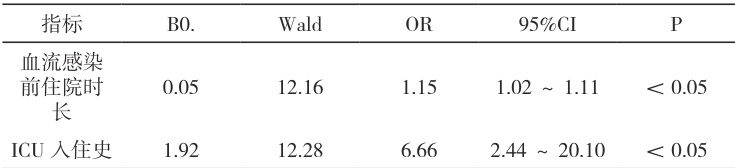

2.3 多因子对数回归分析

从表3 可以看出,有无ICU 入住史和入院时间是CR-GNB 血流感染的独立危险因子(P<0.05)。

表3 多因子对数回归分析的结果

ICU 是收治危重症病人最重要的部门,一般病人的病情都比较严重,需要做更多的侵入性手术,有些病人在治疗的时候会发生血流感染,有研究表明,在 ICU 内,血流感染占了 30% 的比例,这也是 ICU 病人死亡的重要原因。要想有效地提高 ICU 病人的临床治疗效果,最大限度地降低 ICU 血流感染病人的死亡率,就必须要了解 ICU 血液中的病原菌种类和分布,并分析其预后和风险因素,以便使治疗更加合理和科学,以提高临床效果。由于多种手术方式和抗感染药物的使用,导致血液传播的病原体也在发生着改变,细菌的耐药性也在不断增强。本组 120 份病例共检出 143 株致病菌,其中以肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌最多。目前临床上多药耐药现象普遍存在,且多药耐药菌株的治疗更加困难,且易造成病人死亡 [3]。例如,自 2001 年国外首先报告碳青霉烯类肺炎克雷伯菌(KPC)以来,产碳青霉烯酶菌株在世界范围内迅速蔓延,其所携带的质粒介导的多重抗性基因在传统抗菌药物中普遍存在,并且在不同物种间存在传播和转移现象,给耐药菌防治带来了很大的困难[4-5]。是多器官功能不全的主要危险因素,研究表明,血流感染致死的器官数量及严重程度与感染死亡率成正相关。因此,在 ICU 血流感染病人中,需要积极地改善肠道功能,防止耐药性细菌感染的产生和传播,明确其死亡率,并加强脏器支持和干预,最大限度地减少ICU 内血流感染等并发症的发生,是提高患者预后、降低死亡率的重要途径。

ICU 主要以革兰氏阴性菌为主,并存在多重耐药菌,多菌感染。因此, 我们必须加强对细菌耐药性的监控,特别是对感染高发的科室,对患者的入院和进入ICU 的适应征进行严格的管理,从而降低患者的非必要住院天数,从而降低血流感染的发生率。

参考文献

[1] 杨向红,何方,吕智全,等.ICU 老年患者发生耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌血流感染风险的多因素分析[J]. 浙江医学,2020,42(9):921-924.

[2] 陈国芹,刘丹,吕水林,等. 重症监护病房患者血流感染病原菌分布,临床特点及预后危险因素分析 [J]. 新乡医学院学报,2022,39(1):45-50.

[3] 乔莉,曹洋,袁宏勋,等 .ICU 中心静脉导管相关性血流感染的危险因素及病原菌分析 [J]. 首都医科大学学报,2020,41(1):125-130.

[4] 陈霞,杨勇文,李艳明,等 .ICU 念珠菌血流感染患者的临床特点及死亡的危险因素 [J]. 中南大学学报(医学版),2021,46(7):719-724.

[5] 张燕,周晋,曹彤,等. 入住重症监护室的儿童与成年患者血流感染病原菌分布, 耐药性临床特点比较[J]. 山东医药,2021,61(12):19-22.

第一作者:唐欢(19830706-),女,职称:副主任技师,学历:本科,研究方向:细菌耐药机制的研究科室:通讯作者:作者姓名:赵永新(19691121-),女,职称:主任技师,学历:本科,研究方向:细菌耐药机制,

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)