初中化学大单元学习视域的大概念教学实践

陈金星

晋江市第五中学,福建 泉州 362214

《义务教育化学课程标准(2022 年版)》作为指导“教学评”的纲领文件,明确指出“基于大概念的建构,注重学科内的融合,整体设计和合理实施大单元教学”具体要求[1]。针对单元主题,实施整体性解读、活动化设计、任务式驱动及表现性评价,不仅能够结构化建构大概念教学的“支架模型”,实现从碎片散点教学走向整体单元学习,而且能够将原本支离破碎的知识点有序连贯起来,形成上下串联、左右贯通的“大单元”知识体系图谱。因此,大概念教学是化学大单元学习纲举目张的实然需求,具有显著的实践推动价值。

1.大单元学习与大概念教学的价值意义与实践应用

1.1 大单元学习的价值

“大单元学习”作为一种课程组织形式, 学习方式,其涵盖着“全面、系统、综合”等核心要义[2]。这种学习方式深深植根于系统论和结构主义理论, 系列相关联的知识点、技能或素养进行结构化整合,形成具有完整知识链条、稳固知识支架和丰富实践任务情境的系统化主题大单元 ,从而使学生能够在 个连贯、综合的知识框架中进行学习。显然,大单元的学习不仅深化了学生对知识内在联系和具体结构的理解,而且推动了学生的学科思维素养向更具关联性和扩展性的方向发展。

1.2 大概念教学的意义

“大概念教学”作为一种建构主义教学方法,其核心理念着重强调概念的概括性、统摄性和迁移性[3]。这种教学方法综合运用“上下衔接”“左右联结”的方法,将概念、规则和方法紧密地融合在一起,形成了一个系统化、结构化且条理清晰的大概念框架。借助认知支架,学生在连续的学习过程中洞察新旧知识的内在联系,并自主建构知识。同时,在具体学习任务的引导下,学生能够自主地运用所学知识,解决实际问题。可见,大概念教学不仅能够加深学生对学科本质的深度理解和概念的广度建构,还能促进新旧知识的融合关联、意义建构与迁移应用。

1.3 大单元学习视域的大概念教学应用

所谓大单元学习视域的大概念教学,是遵循维果斯基最近发展区的认知脚手架搭建原则,综合应用结构主义理论、系统论思想和建构主义学习理论,将学科核心素养、核心观念及单元学习主题深度的融会贯通。教师通过精心设计与循阶搭建的“为学而教”的学习支架,为学生提供必要的自主阅读、协作探究或概述建模的辅助工具,比如:导学案、活动任务单、思维导图等,并全程参与大单元学习活动。学生则借助自主阅读感知、亲身探究实践、系统归纳整理及统摄关联等多元化途径,构建起结构化的概念认知体系。不言而喻,这种教学模式强调概念认知模型的立体建构、化学思维的拓展跃升和“教-学-评”行动的同频共振[5],致力于构建并持续提升学生的化学学科核心素养。

2.大单元学习视域下的学科大概念教学实践的范式重构与实践课例

《义务教育课程方案(2022 年版)》明确提出了积极探索大单元教学模式。基于此,就“溶液”这一主题大单元的教学而言,如何有效地重构大单元学习以指向化学学科大概念的教学实践,成为一个值得探讨的问题。笔者认为,可采用“一线四维”耦合共振的教学范式,促进“溶液”大概念认知从具体形象向元认知的跃迁。“一线四维”,即“一条重构主线”“四个建构维度”。“一条重构主线”:大概念重构贯穿始终;“四个建构维度”:概念解构、认知建模、任务设计、评价追踪。

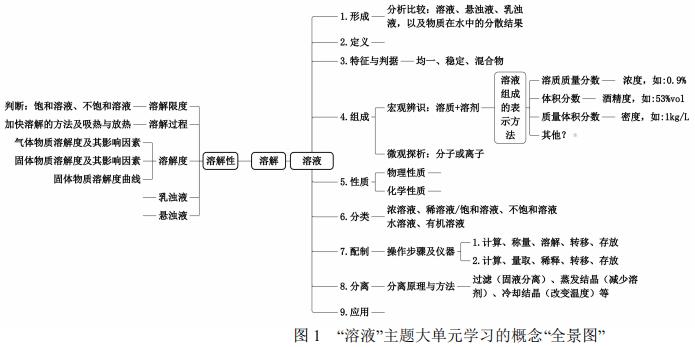

2.1 概念解构——圈定单元间的逻辑关联纽带,勾勒单元结构的框架导图“教材开发需突破二维局限,体现认知重构的立体布局”[5]。显然,在大单元学习视域下的大概念教学中,必须对现行教材的编排内容进行系统性的研读、重构和整合。如此,教材便成了引领学生深入探索学习概念与解构认知概念的珍贵资源,同时也满足了学生多样化、差异化及具象化的学习需求。例如,“溶液”主题大单元学习的概念“全景图”(见图 1)清晰地展现了纵横阡陌的主题概念图谱,其中涵盖了溶液的概念、组成、性质、分类、配制、分离及应用等18 个核心知识节点,还体现了“溶解”“溶解性”“溶解度”“溶液”等核心概念横向联结的定性比较,以及溶液组成表示的纵向辨析定量比照。

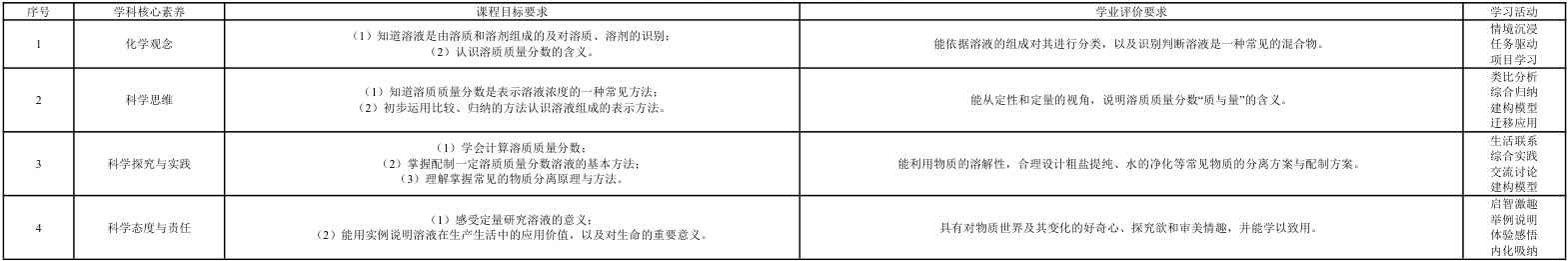

2.2 任务设计——制定大单元的“教学评”三向细目表,规划单元学习的项目任务

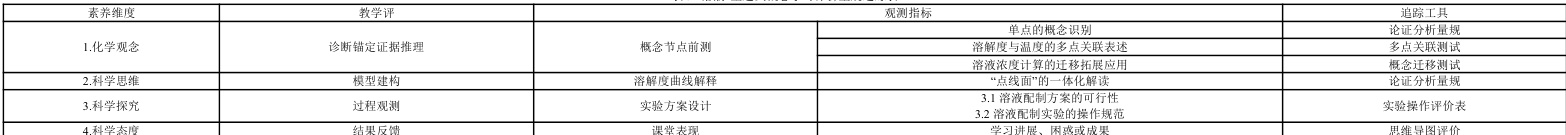

“紧紧围绕发展学生的核心素养这一主旨,积极开展核心素养导向的化学教学,体现核心素养发展的全面性和进阶性”。[6]在大单元学习框架下实施大概念教学实践时,教师必须清晰把 “教学评”概念的层次递进 目标能够顺利转化为校本化、普适化或个体化的教学实践。同时,以大观念、大问题、大任务为引领,清晰界定了问题导向 创新导向,对“双基双能”(基本知识、基本技能、学科关键能力、跨学科实践能力)的深入掌握和化学观念的精心培育。这样,通过细化素养目标的思维发展梯度,将课程目标转化为解决真实问题的任务驱动:在哪里?到哪里?怎么去?到哪啦?例如,“溶液”主题大概念教学目标分类分层细化表(见表 1),不仅晶格化定位了化学学科核心素养的维度要求,而且解构式呈现了大概念教学目标的任务指向。

2.3 认知建模——锚定大概念的项目化学习,实现单元层面的“教学评”一致性

学生探寻新知的兴趣,体现学科育人价值,并能在真实任务情境中发挥启智激思的作用,以及迁移应用解决真实问题。以“溶液组成的表示”的主题大概念教学为例,为有效解决“怎么表示溶液的组成”这一问题,围绕溶质或溶剂的质量、体积这两个“物理量”,以及关注初高中知识的学段衔接,设计了“阅读-探究-表达-建构”四个学习任务:

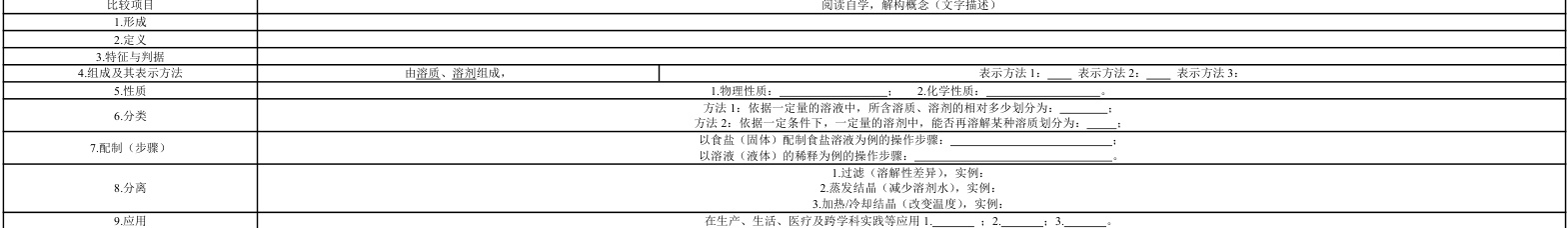

在阅读感知和自主探寻过程中,学生在具体问题情境(见表2)的引领下,迅速对溶液相关的三个核心概念——“定义”“组成”“特征及判据”进行前测。其次,跟进探索并初步建构新知:溶液组成的表示方法。同时,巧妙地将视野拓宽至高中的“物质的量浓度”,从而实现了知识的深度整合与升华。通过这样的新旧关联比较,助力学生获得自主预习、独立思考和多维探究,不仅有助于复习回顾旧知识,而且能够激思启引新知识,为学生初步了解新知提供方向指引,从而为后续学习奠定坚实的基础。

活动任务 2:交流互动,重构概念(开展循证评价:诊断预习成果)。

在交流互动与合作探究时,运用“先行组织者策略”,课前以学生已掌握的溶液知识为支架,设定填写表格的情境任务,促进小组内学生积极发言、主动交流,并自我修正填写表格(见表 2),初步呈现出预习成果的可视化。课中,依据学习小组的前测预习成果,通过小组汇报、表格展示、诊断反馈及循评评价等环节,采用“自评与互评”“过程性与发展性评价”“标准化与个性化评价”等方法,激励引导学生从概念解构逐步走向概念重构。

活动任务 3:纵横联系,建构概念(认知建模:见图 1)

在归纳小结与搭建联系环节,以“物质在水中分散”这一核心主题概念为轴线,将分散于教材各处的溶解、溶解性、溶解过程、溶解限度、溶解度等概念与“溶液”点线式联结起来,辅以实时的板书,用脉络化的形式呈现知识的上下层级、前后的逻辑联系,并点拨指导、诊断反馈学生绘制的“溶液”大单元学习思维导图——“全景图”(见图 2)。依据此图,学生能够“全息”地看到“溶液”这一单元大概念的前后联系与上下对比,从而构建起结构化、层次化的“溶液”单元主题知识体系。同时,该图也清晰呈现了溶液“定性与定量”“宏观与微观”表示的学科特征与方法表征。

活动任务 4:表达交流,诊断反馈(学以致用:随堂练习)

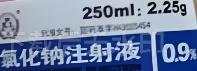

在教学诊断与反馈阶段,基于 SOLO 分类理论构建核心素养发展评估框架,遵循“教学评”一致性原则,构建师生双向协同实施的范式:预设验证→动态评估→迁移强化。通过预设的随堂练习来诊断、检验和修正学生所学的知识。为了更好地显化“医学-化学-数学-物理”跨学科的迁移应用联结点,以生理盐水的配制为真实情境认知节点,有机地整合溶质质量分数计算与临床渗透压调控原理,促进跨学科素养的“融合生活处处有化学。今天,以某注射液标签为例(见图 3),一起来解读其中的“化学语言”:

(1)该注射液属于 _________(填写“混合物”或“纯净物”)。

(2)该注射液中溶质、溶剂分别是指 _________(写出化学式)。

(3)上述“0.9%”的含义是___________________________

(4)上述250ml 注射液含水 _________g。

(5)请再列举一种氯化钠的生活用途_________

2.4 评价追踪——锁定概念网络的可视化追踪,建构主题单元的循证体系

循证评价要求深化证据导向的教学改进,建立包含前测诊断、过程表现观察、结果对比的多源循证链 ,[9]促进形成评价追踪的可视化循证体系。基于“溶液”主题大单元学习的概念“全景图”,锁定前述的循证链,为全面、精准判断学生学习的薄弱项、堵卡点,验证教学策略的有效性,以及优化教学、查漏补缺或强基固本提供决策支撑,从而促进学生对“溶液”主题概念乃至整个化学学科大概念的深度理解与灵活应用。因此,基于 SOLO 分类理论构建核心素养发展评估框架,结合概念教学与素养目标追踪矩阵,针对性地设计本单元的“评价量规追踪表”(见表3),量化学生概念学习的层次。

综上所述,大单元学习视域的大概念教学,教师的角色将从大单元学习的关键联结者转变为概念认知建模的引导者,在融入具身学习场景的过程中,切实促进课堂教学行为的转变、学生学习方式的改变和增值评价的落实,通过多个方位推动学科核心素养的“生态式的螺旋增长”,确保大单元学习、大概念教学有效实施。

[1][3][6]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022 年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:3,12,40-41.

[2]江合佩,王春,潘虹.核心素养下的化学单元整体教学设计[M].福州:福建教育出版社,2021:4-5.[4]雷浩,李雪.素养本位的大单元教学设计与实施[J].全球教育展望,2022(5):56-57.

[5]张华.核心素养与教学变革[M].北京:教育科学出版社,2018:176.

[7]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022 年版)[S].北京:人民教育出版社,2022:37.

[8]李政涛.深度开发与转化学科教学的”育人价值”[J].课程·教材·教法,2019(3):58.

[9]崔允漷.课堂观察:走向专业的听评课[M].上海:华东师范大学出版社,2018:89-102.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)