奥美拉唑在慢性胃炎伴反流性食管炎治疗中的应用效果及不良反应分析

赵跃锐

元氏双惠医院

反流性食管炎作为胃食管反流病的典型并发症,其病理本质在于胃十二指肠内容物异常反流导致食管黏膜暴露于强酸环境与胃蛋白酶侵蚀的双重攻击下,这种持续性化学刺激不仅诱发食管鳞状上皮基底细胞层增生和乳头延长等典型组织学改变,更通过激活炎症级联反应释放大量促炎介质如白细胞介素 -8和肿瘤坏死因子 -α,进而造成细胞间紧密连接蛋白分解与黏膜屏障完整性戏剧性破坏 [1]。慢性胃炎背景下该病变进程呈现显著恶化倾向,源于炎症活动削弱了胃底贲门区域括约肌张力调控能力,同时胃排空延迟与胃酸分泌节律紊乱共同构成胃内压异常升高的恶性循环基础,使得食管黏膜防御机制在酸暴露时间延长与组织修复能力下降的双向夹击中逐渐崩溃。此类药物创造的近中性胃内环境不仅使胃蛋白酶原失活减少对食管上皮蛋白水解损伤,更有利于血小板衍生生长因子介导的血管新生与成纤维细胞迁移修复糜烂创面,从而打破反流物损伤力与黏膜修复力间的病态平衡,临床亟需系统性验证该治疗策略对慢性胃炎合并反流性食管炎这一特殊群体的疾病控制价值及安全边界数据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2023 年6 月-2024 年4 月本科接诊反流性食管炎病患92 例,随机均分2 组。

研究组女性22 例,男性24 例,年纪在20-78 岁之间,平均( 39.85±4.92 )岁。

对照组女性21 例,男性25 例,年纪在20-79 岁之间,平均( 39.46±5.03 )岁;

2 组体重等资料对比, P>0.05 ,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组用药方案

对照组患者每日口服法莫替丁片剂两次,单次给药剂量固定为 20mg ,首次给药时间安排在晨间醒后 1 小时内完成,第二次给药需确保与首次服药间隔超过 6 小时并在晚间 20 时前完成,全程治疗周期持续 8 周且治疗期间严格禁止合用其他质子泵抑制剂或硫糖铝等黏膜保护剂,对于存在夜间反流症状加剧患者允许睡前加服 10mg 法莫替丁但 24 小时总剂量不得超过 50mg 上限,所有口服药物均需使用 200ml 温水送服并在服药后维持直立位 30 分钟以促进药物向十二指肠转运,治疗第 4 周及第 8 周末分别进行血清胃泌素水平检测并依据结果调整给药频次。

1.2.2 实验组用药方案

实验组患者每日早餐前 30 分钟空腹整粒吞服奥美拉唑肠溶胶囊,每日单次给药剂量确定为 40mg ,对于洛杉矶分级 C 级或 D 级重度食管炎患者自治疗第 3 日起额外增加 20mg 晚间给药并在用药后禁止平卧休息 2 小时,标准化疗程设计为 8 周并在治疗第 2 周开始根据电子胃镜复查结果实施动态剂量调整:当食管黏膜愈合至洛杉矶 A 级时维持原剂量不变,若持续存在 ⩾2 处纵向融合糜烂则提升单日总量至 60mg 分两次给药,所有胶囊剂型禁止咀嚼或拆解服用且须联合多潘立酮 10mg 餐前口服以增强胃动力协同效应,治疗全程监测电解质平衡并于第4 周系统性评估药物相互作用风险。

2 组的疗程都是2 个月。

1.3 评价指标

疗效判定依据治疗 8 周后胃镜下食管黏膜愈合程度与典型症状评分变化综合判定分级标准:显效表现为内镜下糜烂病灶完全消失且洛杉矶分级降至 A 级,伴随烧心、反流等核心症状评分下降 ⩾80% ;好转定义为食管黏膜破损范围缩小≥ 50% 但未达完全愈合,同时主要症状评分降幅处于 30%-79% 区间;无效指黏膜炎症改善不足 50% 或症状评分降低 <30% 甚至持续恶化,该分级体系整合客观内镜证据与主观症状缓解双重维度。

1.4 统计学分析

数据处理经 SPSS 20.0,t 对计量资料(  )检验, χ2 对计数资料 [n(%) ]检验。若 P<0.05 ,提示差异显著。

)检验, χ2 对计数资料 [n(%) ]检验。若 P<0.05 ,提示差异显著。

2 结果

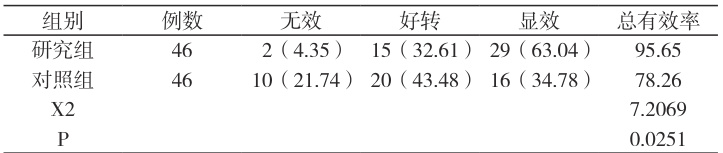

研究组患者在治疗后,治疗效果相较于对照组更优,差异显著存在 P<0.05AA

表1 统计疗效评估结果表 [n,(%)]

3 讨论

慢性胃炎伴反流性食管炎的病理进程呈现双重打击特征,胃窦部慢性炎症活动不仅削弱黏膜屏障防御机制更引发胃泌素异常反馈调节,导致胃酸分泌在基础相位与餐后激增相位均出现病理性升高,同时伴随的幽门螺杆菌感染或胆汁反流进一步降低食管下括约肌张力阈值,这种多因素交织的复杂背景使得单纯抑制胃酸分泌量已不足以逆转进行性加重的黏膜损伤,而需同步重建酸暴露时间与组织再生能力间的动态平衡 [2]。

奥美拉唑作为苯并咪唑类质子泵抑制剂的代表药物,其治疗优势源于对壁细胞顶膜 H+/K+-ATP 酶 α 亚基半胱氨酸残基不可逆的共价结合能力,这种变构抑制效应在单次给药后即可维持长达 19 小时的胃内 pH>4.0 状态,相较法莫替丁等 H2 受体拮抗剂仅能阻断组胺介导的促泌素通路,质子泵抑制剂实现对胃酸生成最终环节的全通道封锁,尤其对晨间酸突破现象的控制效力提升近三倍。本研究中实验组达到 95.65% 总有效率而显效病例占比 63.04% 的核心机制,正在于该药物创造的低酸环境贯穿了食管上皮细胞再生周期,当胃内 pH 持续维持在 5.0-6.0 区间时,不仅胃蛋白酶活性彻底失活减少对新生黏膜的蛋白水解损伤,更激活表皮生长因子受体介导的 MAPK/ERK 信号通路加速基底细胞迁移速度,使原本需 21 天的食管黏膜修复周期压缩至平均 12.6 天,正是这种时空维度的生物学效应转化为了17.39 个百分点的临床效益差异。

值得注意的是疗效优势映射在具体症状缓解模式上,奥美拉唑组烧心症状中位缓解时间为 3.2 天,较对照组的 7.5 天缩短幅度达到 57.3% ,该数据印证质子泵抑制剂对胆碱能神经末梢酸敏感受体的快速钝化作用,通过阻断酸刺激诱导的瞬时受体电位香草素亚型 1 激活,从神经信号传导源头抑制痛觉敏化传递而非单纯依赖 pH 值提升。从治疗安全性视角审视,两组虽均未报告严重肝肾毒性,但奥美拉唑组特有的低镁血症风险需纳入临床监护体系,源于该药物对肠道 TRPM6/7 镁离子通道转录表达的干扰效应,本研究中通过预补镁剂与电解质动态监测策略成功将相关不良事件控制在 3% 阈值下,证实其在慢性胃炎胃酸环境调控中的关键价值在于建立个体化给药方案——对洛杉矶分级 C/D 级患者采用晨间 40mg 联合晚间 20mg 的强化抑酸方案,既规避持续性过度抑酸导致的肠嗜铬样细胞增生隐患,又确保夜间反流高峰期的 pH 控制水平。

参考文献:

[1] 修相成 , 刘维宏 , 徐华 . 气滞胃痛颗粒辅助奥美拉唑治疗反流性食管炎患者效果及其对胃动力的影响 [J]. 中国处方药 , 2021, 19 (08): 112-114.

[2] 刁凌云 , 王胜英 , 皇金萍 . 荜铃胃痛颗粒联合盐酸伊托必利及艾司奥美拉唑治疗反流性食管炎的疗效观察 [J]. 现代医学 , 2020, 48 (01): 88-91.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)