再生骨料混凝土在市政工程中的性能适应性研究

周红娟

贵州职业技术学院 贵州省 550023

引言:

在城市建设快速推进的背景下,建筑废弃物产生量急剧增长,与此同时,传统混凝土生产对自然资源的过度开采,给生态环境带来了沉重压力,再生骨料混凝土作为实现建筑材料资源循环利用的关键新型材料,在缓解资源短缺、践行绿色低碳发展理念方面发挥着重要作用,市政工程对材料性能的要求具有多元性,既要保证材料具备足够的强度和耐久性以支撑工程长期稳定运行,又需兼顾经济性和环保性,实现资源的高效利用,深入探究再生骨料混凝土在市政工程领域的性能适应性,不仅能够拓展其应用范围,还能为城市可持续基础设施建设提供有力的技术保障,对推动市政工程行业的绿色转型与高质量发展具有重要的现实意义。

一、再生骨料混凝土的基本性能分析

1. 再生骨料物理力学特性

再生骨料由建筑拆除废料经破碎、筛分、除杂等工艺制备而成,其物理性能与天然骨料存在显著差异,粒径分布呈现多级混杂特征,导致混凝土拌合物工作性能下降;内部常裹挟残余砂浆、砖块碎屑等杂质,较高的含杂率不仅削弱骨料强度,还加剧了骨料 - 水泥浆体界面过渡区的薄弱化 [1]。

力学性能方面,再生骨料抗压强度普遍低于天然骨料,旧砂浆残留量越高,强度衰减越明显,高吸水率与表观孔隙率特性,干扰混凝土水灰比精准控制,致使早期强度降低,干缩开裂风险显著增加,对混凝土结构长期稳定性构成挑战。

2. 混凝土力学性能影响分析

再生骨料替代天然骨料后,混凝土抗压、抗折、抗拉性能均产生不同程度劣化,随着替代率上升,力学性能呈阶梯式下降,其根源在于骨料自身强度不足与界面黏结缺陷,研究数据表明,当替代率控制在 30% 以内时,混凝土抗压强度仍能满足市政工程基础结构设计要求。

相较于抗压性能,抗折与抗拉强度下降更为显著,直接影响结构抗裂性能,为确保工程结构安全与服役寿命,需结合具体工程需求精准选择替代率,并辅以多元增强技术。

3. 改性措施研究

为克服再生骨料性能短板,矿物掺合料增强技术被广泛应用,粉煤灰、硅灰、矿渣微粉等材料,既能提升水泥浆体密实度,又能通过火山灰反应强化界面过渡区结构,高性能减水剂的掺入可调节混凝土流动性,抵消高吸水率引发的水灰比波动问题。

表面处理技术同样成效显著,碳化剂、硅烷密封剂或聚合物乳液包覆处理,可封闭骨料表面孔隙,降低吸水性并增强界面黏结力,此外,通过精细化配合比设计,优化砂率与粉体用量,提升浆体包裹性,能够系统性改善再生骨料混凝土的强度与耐久性能,为其在市政工程中的广泛应用奠定技术基础。

二、再生骨料混凝土在市政工程中的适用性评价

1. 市政工程常见应用场景

再生骨料混凝土凭借其独特优势,在市政工程中应用场景日益丰富,尤其适用于对结构性能要求相对宽松但施工规模较大的工程部位,在城市道路建设领域,道路基层与垫层、人行道及非机动车道等部位,因承受荷载较小,采用中低强度等级的再生骨料混凝土既能满足工程需求,又可降低建设成本,地下管廊基础、绿化工程围挡以及小型构筑物基础等项目[2],对材料耐久性和变形控制要求处于可控范围,同样是再生骨料混凝土的理想应用场景,此外,在临时道路修建、施工便道铺设以及城市旧道路翻修工程中,再生骨料混凝土以其突出的经济性和环境友好性。

2. 适应性指标对比分析

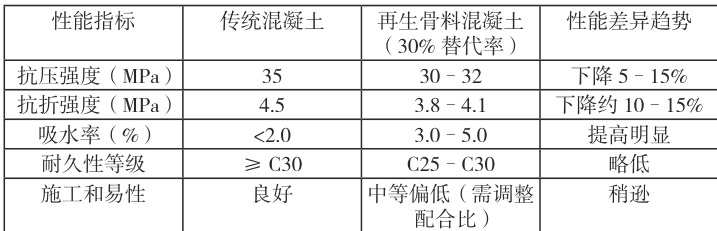

为直观展现再生骨料混凝土在市政工程中的性能表现,现将其与传统天然骨料混凝土的主要性能指标进行系统对比分析,如表1 所示:

表1 适应性指标对比分析

通过对比分析可知,在合理控制替代率的前提下,尽管再生骨料混凝土存在部分性能短板,但多数性能指标仍处于市政工程可接受范围。

3. 典型工程案例解析

在江苏无锡某旧城区道路翻修工程中,施工方选用替代率为 30% 的再生骨料混凝土作为道路基层材料,工程实施过程顺利,经过三年的运营检验,道路未出现明显沉降与表面开裂现象,充分展现出良好的工程适应性与耐久性,据施工单位反馈,该再生骨料混凝土初始泵送性能欠佳,但经配合比优化调整后得到有效改善,工程综合成本降低约 12% 。

北京市通州区某雨水调蓄池项目中,再生骨料混凝土被应用于池底基础及侧墙回填部位,在实际应用中,该材料在耐水性和体积稳定性方面表现优异,未发生渗漏及结构开裂问题,验证了再生骨料混凝土在地下市政工程中的应用可行性,具备大规模推广应用的潜力,实践表明,只要遵循科学选材原则,严格执行施工标准。

三、性能适应性提升与工程推广建议

1. 适配性能提升路径

针对市政工程中不同应用场景,需依据结构受力特点与环境条件进行再生骨料混凝土配比优化设计,在轻荷载区域,如人行道、非机动车道等,可采用再生粗骨料替代率不超过 30% 的 C25 混凝土,并掺入 10% 以上矿粉或粉煤灰,以此增强界面粘结性能,延缓强度衰减;对于重载道路基层等关键部位,建议将替代率控制在 20% 以内,优先选用级配良好且经过表面处理的再生骨料,同时添加硅灰或纳米材料强化界面过渡区 [3]。

2. 施工与质量控制要点

再生骨料混凝土施工过程中,需着重保障搅拌均匀性,推荐使用强制式搅拌设备,并适当延长搅拌时长,确保骨料被水泥浆体充分包裹,在浇筑环节,要避免混凝土离析与泌水现象,针对高吸水率再生骨料,应提前进行预湿处理,并精准控制用水量,养护阶段,初期养护时间不得少于 7 天,以保证水泥充分水化,防止早期干缩裂缝产生,施工现场需按规范制作试块,进行 28 天标准强度检测,必要时开展抗渗、抗冻、干缩等专项性能试验,构建覆盖全过程的质量追溯体系。

3. 政策与推广建议

为加速再生骨料混凝土在市政工程领域的规模化应用,需加快完善相关技术标准与施工规范,明确不同场景下的性能指标与检测方法,政府层面可通过财政补贴、绿色建筑认证加分、规定公共工程再生建材最低使用比例等政策手段,引导市场优先选用再生骨料混凝土。

结语:

再生骨料混凝土作为推动资源循环利用的绿色建材,在市政工程中的广泛应用具有重要战略意义,通过改进骨料处理工艺、优化配合比设计,可显著提升其力学性能与耐久性能,满足市政基础设施建设需求,结合严格的施工质量管控与有力的政策支持,能够推动再生骨料混凝土从试点应用迈向大规模推广,未来,应持续加强技术标准体系建设,深化工程实践探索,实现资源高效利用与城市可持续发展的协同共进。

参考文献:

[1] 石雯 , 张宁洁 , 杜婷 . 双碳背景下市政工程拆除混凝土循环再生利用探讨 [J]. 建材世界 ,2023,44(04):46-50.

[2] 王春晖 , 肖建庄 . 再生细骨料混凝土材料性能与结构行为研究评述 [J].土木工程学报 ,2022,55(05):37-53.DOI:10.15951/j.tmgcxb.2022.05.008.

[3] 葛序尧 , 仲崇廷 , 张海霞 , 等 . 再生骨料混凝土预制构件在市政工程中的应用研究 [J]. 建筑结构 ,2022,52(S1):1834-1838.DOI:10.19701/j.jzjg.22S1406.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)