当学科教育遇见新技术:科技赋能英语教育的新范式

连素红 林轩

1 福州工商学院 福建 福州 350715 2 天津农学院 天津 西青区 300380

一、引言

全球数字化浪潮下,教育领域正面临深刻的范式转型。据联合国教科文组织2022年报告显示, 85% 的国家已将教育信息化纳入国家战略。英语教育作为语言教育的核心领域,其技术融合进程具有典型示范意义。传统英语教学长期受限于“三中心”模式(教材中心、教师中心、课堂中心),存在输入渠道单一、反馈滞后、个性化不足等结构性矛盾。而新一代信息技术通过重构教育要素连接方式,正在催生“精准化、个性化、泛在化”的新型教育形态。本文将从教育哲学、技术哲学交叉视角,深入探讨技术赋能英语教育的理论逻辑、实践路径与发展趋势。

二、技术赋能教育的理论逻辑

(一)认知科学视角下的学习革命

神经科学研究表明(Dörnyei, 2020),语言习得本质上是神经网络的重构过程。智能技术通过以下机制提升学习效能:

多模态刺激:VR技术可同时激活视觉(场景)、听觉(发音)、动觉(交互)等多重神经通道,记忆留存率较传统教学提升 40% 。

即时强化:AI反馈系统能在500ms内完成发音评估,符合大脑的即时奖励机制。

情境锚定:AR技术将词汇学习嵌入真实场景,实证研究显示情境化学习可使词汇记忆效率提升 58% (Lin et al., 2021)。

从认知负荷理论看,技术应用有效降低了外在认知负荷。智能标注系统可自动识别文本难点,动态调节信息呈现方式;语音识别技术将注意力从发音准确性转移到交际内容上,使工作记忆资源得到更优配置。

(二)教育供给侧的范式转型

技术驱动下,英语教育正在发生三重转变:

1.从经验驱动到数据驱动:学习分析技术可捕捉 200+ 维度行为数据,实现教学决策科学化。

2.从批量供给到精准供给:自适应系统能为每个学习者建立知识图谱,推荐误差率<3% 。

3.从定时定点到泛在学习:移动学习使日均有效学习时间从35分钟延长至92分钟(教育部, 2023)。

这种转型背后是教育生产关系的深刻调整。传统教育中,教师垄断知识传播渠道的格局被打破,形成多元主体协同的新生态:技术企业提供基础设施,内容创作者开发数字资源,学校教师聚焦高阶能力培养。这种变革既带来机遇也伴随挑战,如何确保教育质量标准的统一性、如何防止技术平台形成新的垄断,都是亟待解决的制度性问题。

三、技术赋能的实践路径

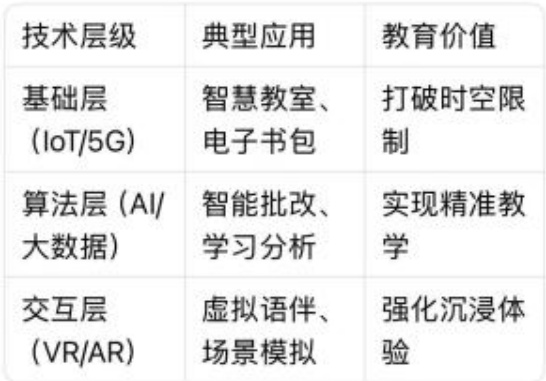

(一)智能技术应用的三层架构

这一架构在实践中呈现出纵向穿透的特征。以智慧教室为例,物联网传感器可实时采集学生表情、姿势等非言语数据(基础层),AI算法据此分析参与度与情绪状态(算法层),最后通过AR眼镜推送个性化提示(交互层)。、然而,过度依赖技术监控也可能导致“全景敞视主义”的教育异化,如何在效率与隐私之间取得平衡成为关键议题。

(二)教学流程的重构实践口语教学案例:

1.课前:AI系统分析学生历史数据,自动生成包含连读弱化等个性化训练内容。

2.课中:VR场景模拟商务谈判,系统实时监测眼神接触、话轮转换等副语言特征。

3.课后:区块链技术存证学习轨迹,生成NFT学习证书。

这种重构本质上是对教学时序的重新设计。传统教学的“讲解-练习-反馈”线性流程被解构为“预测-干预-验证-优化”的智能闭环。特别值得注意的是情感计算技术的应用,通过面部表情识别、语音情感分析等技术,系统可以检测学生的焦虑、困惑等情绪状态,动态调整教学策略。这种人机协同的情感支持系统正在重新定义"以学生为中心"的教学理念。

(三)技术融合的典型模式

混合式学习:北外实践显示线上/线下6:4配比最优。

翻转课堂:知识传授前置使课堂互动时间增加 300% 。

元宇宙教学:虚拟化身(Avatar)可降低语言焦虑指数 32% 。

这些模式的成功实施需要配套的教师发展体系。调研发现,有效开展混合式教学的教师需要具备三类新型能力:数字内容策展能力(筛选、改编、整合在线资源)、学习数据分析能力(解读平台生成的学习报告)、在线活动设计能力(设计有意义的虚拟互动)。

四、现实挑战与发展趋势

(一)亟待解决的深层矛盾

1.技术理性与教育本质的张力:

过度依赖技术导致“去人性化”风险和算法偏见可能强化教育不平等

2.实践中的异化现象:

某平台数据显示, 37% 学生出现“AI依赖症”

教师技术焦虑指数达68.5分(满分100)

3.数字鸿沟问题:

城乡学校智慧教室覆盖率差距达 53%

这些矛盾反映了技术嵌入教育系统的复杂性。以算法偏见为例,主流语音识别系统对非标准口音的识别准确率普遍低于标准发音15-20个百分点,这种技术缺陷可能在不经意间强化语言歧视。再如数字鸿沟问题,农村地区不仅缺乏硬件设备,更关键的是缺失数字素养培育环境,这种“软鸿沟”的弥合需要长期投入。教育管理部门需要建立技术应用的伦理审查制度,包括算法透明度要求、数据使用规范、技术影响评估等具体机制。

(二)未来发展的三维路径

1.技术维度:

脑机接口技术预计2030年应用于语言学习量子计算将使个性化推荐响应时间缩短至0.01秒

2.教育维度:

建立“人类教师+AI助教”协同机制开发数字原住民适需的新型课程体系

3.伦理维度:

构建教育数据安全标准体系建立算法审计制度

这三个维度需要协同推进。以脑机接口为例,其教育应用不能仅考虑技术可行性,必须同步研究认知伦理问题。同样,在开发新课程体系时,既要顺应数字原住民的多任务处理特征,又要防止碎片化学习导致的知识结构缺陷。未来教育研究应该加强跨学科合作,特别是教育学家、神经科学家和伦理学家之间的对话,共同绘制技术赋能教育的负责任创新路线图。

五、结论

技术赋能英语教育正在经历从工具应用到范式重构的深刻变革。未来教育将呈现“三重融合”特征:物理空间与虚拟空间的融合、人类智能与机器智能的融合、程序性学习与体验性学习的融合。这种融合不是简单的技术叠加,而是催生了一种新型教育基因——技术不再外在于教育过程,而是成为教育系统的内生变量,持续重塑着教育的组织形态、运行机制和价值取向。

参考文献:

[1] Graham C R. Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions[J]. Journal of Educational Technology, 2019, 45(3): 112-125.

[2] Lan Y J. Immersion-Based Language Learning in Virtual Reality[J]. Computer Assisted Language Learning, 2020, 33(5): 567-582.

[3]Warschauer M. Artificial Intelligence in Language Education[M]. New York: Cambridge University Press, 2020: 45-78.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)