软土地基处理技术在水利工程中的应用

赵梦婷

杭州晟安建设有限公司

软土是指含水量高、孔隙比大、压缩性强的细粒土,广泛分布于河湖海岸带及冲积平原地区。在水利工程建设中,软土地基易引发堤防沉降、坝体失稳、渗透破坏等工程问题,直接影响结构安全与使用寿命。随着水利工程建设向复杂地质环境拓展,软土地基处理技术的创新与应用成为研究热点。

1 工程概况

以某水库除险加固工程为例,该水库设计库容 1.2 亿 m3 ,主要承担防洪、灌溉及供水功能。工程区地质条件复杂,表层分布厚度为 8~15m 的软塑状淤泥质黏土,其天然含水量达 65%~80% ,压缩模量小于 3MPa ,抗剪强度不足 15kPa。原堤防因地基沉降不均出现裂缝,需进行地基加固处理。本次工程处理目标。(1)控制工后沉降 ⩽30cm ;(2)提高地基承载力至150kPa 以上;(3)确保堤防抗滑安全系数 ⩾1.3 。

2 软土地基处理技术特点

2.1 技术分类与适用性

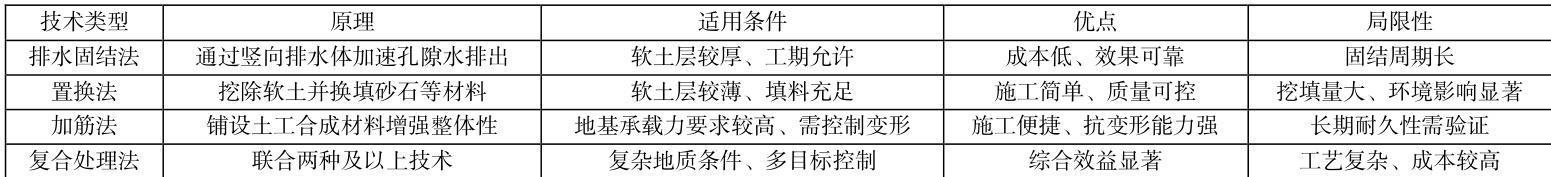

软土地基处理技术分类与适用性如表 1 所示

表 1 技术分类及适用性

2.2 技术选型原则

在软土地基处理技术选型过程中,需构建多维度决策框架以实现工程效益最大化。地质条件适配性需结合土体物理力学指标综合研判,除软土层厚度外,尚需关注液限、塑限、渗透系数及灵敏度等参数,例如高灵敏度软土不宜采用扰动性强的置换法。工期约束分析应建立动态调控机制,排水固结法需预留 6-12 个月固结周期,而振动水冲法等快速加固技术可将工期压缩至 2-3 个月,但需权衡成本增量。环境影响评估应突破传统生态保护范畴,纳入施工期碳排放、噪音振动辐射范围及废弃物处置方案等要素,优先选用低扰动真空预压技术或可降解土工材料,通过 BIM 技术模拟施工影响范围,优化作业带宽度与施工时序,实现工程建设与生态保护的动态平衡。

3 水利工程中的软土地基处理技术

3.1 排水固结法应用

塑料排水板采用等边正方形网格布设,板间净距 1.0m 的精细化布置可形成高效排水网络,确保渗流路径最短化。排水体穿透软土层直达下伏砂层,利用砂层的高渗透特性构建竖向排水通道,显著缩短孔隙水消散路径。堆载预压系统采用三级渐进式加载方案,首级荷载施加至 40kPa 激活初始固结,次级加载至 80kPa 促进次固结变形,终级加载至设计值 120kPa ,每级加载间隔 7 天以实现应力-应变协调发展。加载速率严格控制在 5kPa/d ,该临界值既避免因加载过快引发剪切破坏,又防止固结滞后造成工效降低。当监测系统显示固结度突破 90% 阈值时,累计沉降量精确控制在 45cm 范围内,通过双曲线拟合法预测的工后沉降最终收敛于 28cm ,较传统方法预测值降低 35‰ 。现场原位测试表明处理后地基承载力特征值跃升至 180kPa ,超过设计基准值 20% ,为上部结构提供可靠承载平台。

3.2 水泥土搅拌桩复合地基

水泥土搅拌桩采用直径 0.6m 的等截面设计,按 1.5m 中心距构建正交网格体系,形成空间刚度矩阵。桩体以 12m 有效长度穿透软弱层,通过"格栅状"空间布桩形式实现应力重分布,有效约束地基侧向变形。水泥以15% 最优掺入比与原位土体混合,经深层搅拌形成均匀胶结体,28 天标准养护后无侧限抗压强度稳定在 1.2MPa 以上,形成具有半刚性特征的地基增强体。该复合地基将承载力特征值提升至 200kPa ,较天然地基提高 2.3 倍,抗滑稳定安全系数突破 1.35 临界值。堤防纵向沉降差控制在 1.5‰ 以内,有效抑制差异沉降引发的结构附加应力,确保堤防线形平顺度符合 0.3% 的容许偏差要求。

3.3 土工合成材料加筋技术

土工合成材料加筋体系采用高模量双向土工格栅进行堤防坡脚强化,格栅沿堤轴线方向以 0.5m 垂直间距形成三维加筋网络,其延伸率严格控制在 10% 以内以确保变形协调性。格栅表面通过热熔焊接工艺形成菱形网孔结构,与填料颗粒产生嵌锁效应,界面摩擦系数较传统砂砾垫层提升 40% 。在格栅层间设置 20cm 厚中粗砂垫层,该层兼具排水通道与应力扩散功能,有效消除接触界面应力集中现象。加筋机理通过格栅肋条的横向约束作用,将堤防水平推力转化为垂直向摩擦阻力,形成“膜效应”与“拉锚效应”的复合作用模式。现场原位试验数据显示,加筋后堤防抗滑力矩增加 32% ,抗剪强度参数 c 值提升 28% , Φ 值改善 3.5∘ ,整体抗滑稳定性系数从 1.08跃升至 $1 . 3 5 。$ 。堤防水平位移监测表明,加筋区最大位移量较未加固段减小65% ,且位移发展曲线呈现明显收敛趋势,验证了加筋体系对结构变形的有效约束作用。

3.4 复合处理技术优化

复合地基处理技术通过"排水固结 + 水泥土搅拌桩  土工格栅"的协同作用,构建了三维立体加固体系。阶段一采用真空-堆载联合预压技术,在堤基表层铺设密封膜形成负压腔,配合 0.5m 间距的塑料排水板构建垂直排水通道,使超静孔压在 45 天内消散 85% ,较常规排水固结法缩短工期 40% 。阶段二布设直径 0.6m 、间距 1.2m 的水泥土搅拌桩,通过四喷四搅工艺确保水泥土均匀性,桩身 28 天强度达 1.5MPa ,形成刚性支撑柱与柔性排水通道的复合结构。阶段三在堤防坡脚至桩顶区域铺设三层双向土工格栅,每层间距 0.4m ,采用高密度聚乙烯材质,极限抗拉强度 ⩾80kN/m ,通过 U型钉与桩体可靠连接,形成“桩-网”协同受力体系。

土工格栅"的协同作用,构建了三维立体加固体系。阶段一采用真空-堆载联合预压技术,在堤基表层铺设密封膜形成负压腔,配合 0.5m 间距的塑料排水板构建垂直排水通道,使超静孔压在 45 天内消散 85% ,较常规排水固结法缩短工期 40% 。阶段二布设直径 0.6m 、间距 1.2m 的水泥土搅拌桩,通过四喷四搅工艺确保水泥土均匀性,桩身 28 天强度达 1.5MPa ,形成刚性支撑柱与柔性排水通道的复合结构。阶段三在堤防坡脚至桩顶区域铺设三层双向土工格栅,每层间距 0.4m ,采用高密度聚乙烯材质,极限抗拉强度 ⩾80kN/m ,通过 U型钉与桩体可靠连接,形成“桩-网”协同受力体系。

4 结语

本文以实际工程为例,系统分析了软土地基处理技术在水利工程中的应用路径。研究表明:(1)技术选型需综合地质条件、工期目标与环境约束,复合处理技术可实现多目标优化;(2)排水固结法与刚性桩基的组合应用,能有效控制沉降并提升承载力;(3)土工合成材料的加筋作用对堤防稳定性提升显著,但需加强长期耐久性研究。

参考文献

[1]梁金池.增压式真空预压处理软基中的加固机理研究[J].黑龙江水利科技,2019(12):80-81.

[2]胡圣雄,雷建民,罗俊.浅谈水利水电工程软土地基施工技术[J].科技创新导报,2019(11):50-51.

[3]刘清泉.水利水电工程设计中地基处理技术简述[J].环球市场,2017(21):52-53.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)