核心力量训练对高校攀岩运动员平衡能力影响的探究

张涛 贺子垚

四川旅游学院 四川成都 610100

引言:

人体的平衡能力正常时,能够保持体位以及在运动和受到外界干扰的情况下能够有效的做出正确反映,并且调整身体再次获得平衡的能力。平衡能力对于攀岩运动员运动能力提升以及防治运动损伤也尤为重要。[1] 在对核心力量训练理论研究的基础上,结合攀岩运动项目特点,设计实验方案,探究不对方式核心力量训练对高校攀岩运动员平衡能力的影响。同时,比较静、动态核心力量训练两种训练效果的差异,从中找出提高高校攀岩运动员核心力量的最优方案,为高校攀岩运动员的科学化训练提供建议。

一、实验对象与方法

1.1 实验对象

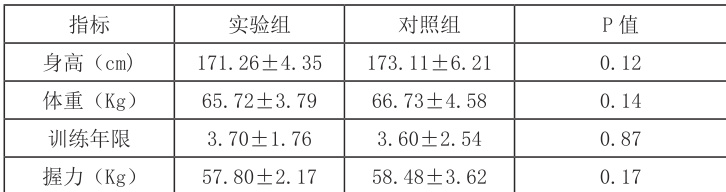

选取 20 名男生(均为休闲体育专业)攀岩运动员为实验对象,随机对随机数字按从小到大排序,规定前10 人为实验组,后10 人为对照组,分组情况如下(见表 1)。

表 1 实验对象情况一览表( x ± s )

注:根据攀岩运动项目特点选取:握力、引体向上、悬垂举腿作为标准来比较通过指标数据分析显示:对照组与实验组之间比较 P >0.05,无显著性差异,两者可以进行比较。

1.2 实验方法

本次训练动作内容设计方案参考Mark Verstgen 撰写的《核心区训练》[2]、国家队体能教练王轩所编译的《核心训练指南》[3] 以及王卫星、 韩春 ] 等人的研究而提出 训练过程遵守力量训练的部分基本原则(如超负荷原则、练习顺序原 肌肉均衡性等设计训练动作。 为确保两组在训练和测试中保持一致性,两组队员除了正常参加专项技 加为期12 周(第1 周为 验,第14 周进行测试),每周3 次,每次 1 小时的核心力量训练,对照 核心力量训练,实验组则借助器械进行非稳定性核心力量训练。在非训练期间不做与实验有关的练习动作,每次训练和测试均由本人和教练组织。

(1)实验器材

选用瑞士球、瑜伽垫、平衡半球等作为训练器材,测试器材选用:Y Balance Test Kit 测试套件、功能性动作(FMS)测试套件。

(2)训练时间

对照组与实验组每周1、3、5 进行1 次专门针对核心区的力量训练,时长为1 小时,共12 周,总计36 次。(3)训练内容

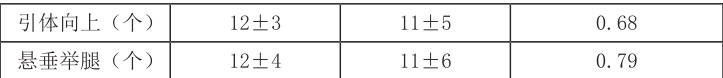

根据人体核心区肌肉分布区域,结合超负荷、练习顺序等原则,尽可能兼顾各部位肌肉,在动作的形式、数量、负荷量及技术要求等方面两组相同,区别是同样的训练内容,实验组使用器材,对照组不使用。(见表2 )

表2 训练方案一览表

照组 2 次测试结果,采用方差分析和配对样本 T 检验对数据进行比较分析。设定 P<0.05 为显著性差异,为非常显著性差异

(4)测试内容。实验组与对照组共测试2 次,分别为:1、初始测试,受试者选定后,在正式训练前进行 1 次测试;2、训练后测试,通过2-14 周训练后,进行第2 次测试 。

(5)评价标准。

①功能性动作筛查(FMS)

功能性运动检测 ( Functional movement screen 简称 FMS) 是由 Gray Cook 等设计的一种身体功能评价方法,由深蹲、上跨步、直线弓箭步、肩部灵活性、直腿主动上抬、躯干稳定俯卧撑、扭转及旋转稳定性7 个动作构成,通过测试功能性动作、肌肉控制、神经系统稳定等方面的表现,以7 项测试动作得分之和求得总得分,来评价受测者身体灵活性与稳定性方面的不足,从而反应测试者整体的动作控制稳定性、身体平衡能力、以及本体感觉等能力。

② 下肢 Y- 平衡测试(Y Balance Test,YBT)

YBT 是一种综合功能性测试,主要用于测试动态情况下身体平衡能力以及姿势控制能力。Y 平衡测试的主要目的在于通过对比分析每个子测试左右肢体在前侧、后中侧及后外侧是 3 个方向上伸够距离的差值以及综合值大小,来快速评价下肢的动态平衡能力受限情况、功能对称性情况,分析的指标包括各方向上的伸出距离、综合值。伸出距离和综合值可同时采用原始值(cm)和标准化值(%)两种形式表示,其中,伸出距离的标准化值= 原始值/ 下肢长度 ×100% ;综合值的标准化值 σ=σ 各方向伸出距离和的平均值/ 下肢长度×100%。

(6)数据处理。

首先,将前、后 2 次测试得出的实验数据录入 Excel,然后将数据导入 spss25.0 软件,将实验组与对

二、实验结果与分析讨论

2.1、实验结果

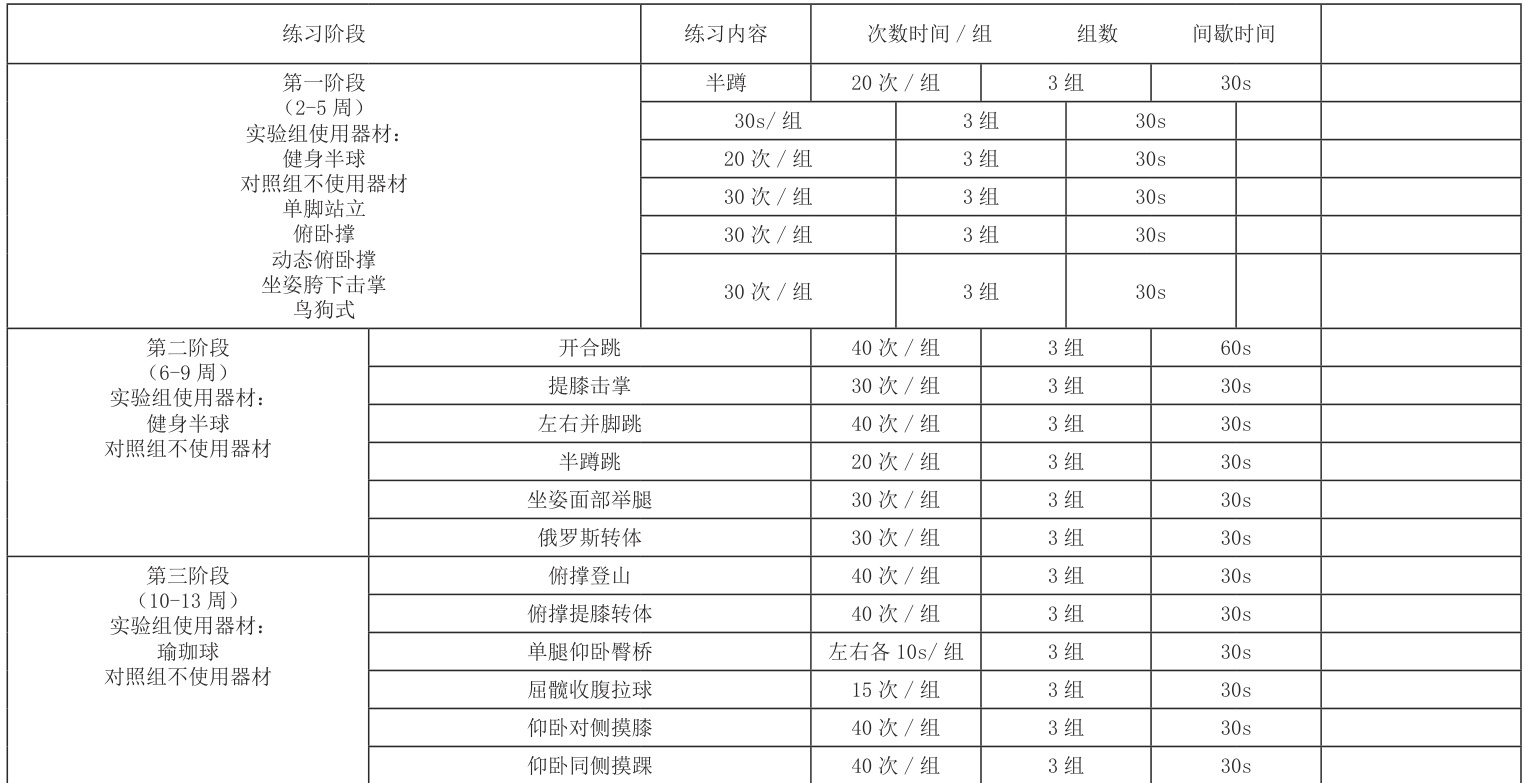

(1)训练前、后受试人员 FMS 测试

FMS 作为被用以检测运动员整体的动作控制稳定性,身体平衡能力以及柔软度等本体感觉能力的测试方法。也可从侧面反映被测试者身体的平衡能力的强弱。

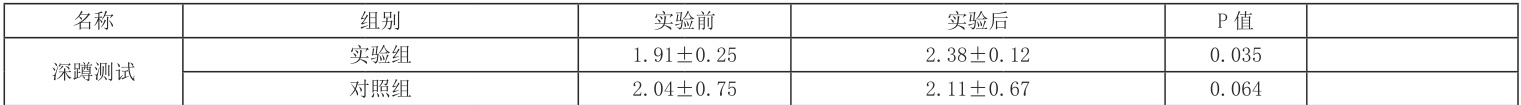

表3 实验前、后二个小组 FMS 测试成绩数据分析表(  )

)

由上表得出:通过训练,实验组、对照组 FMS 成绩均有增长,实验组增长率优于对照组。统计学显示:实验前两组数据并无显著性差异 (P>0.05) ;实验后,具有显著性差异 (P⟨0.05) 。

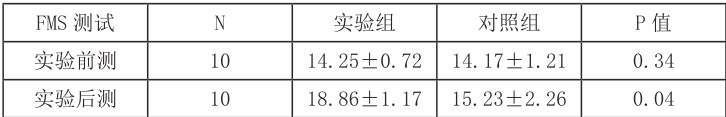

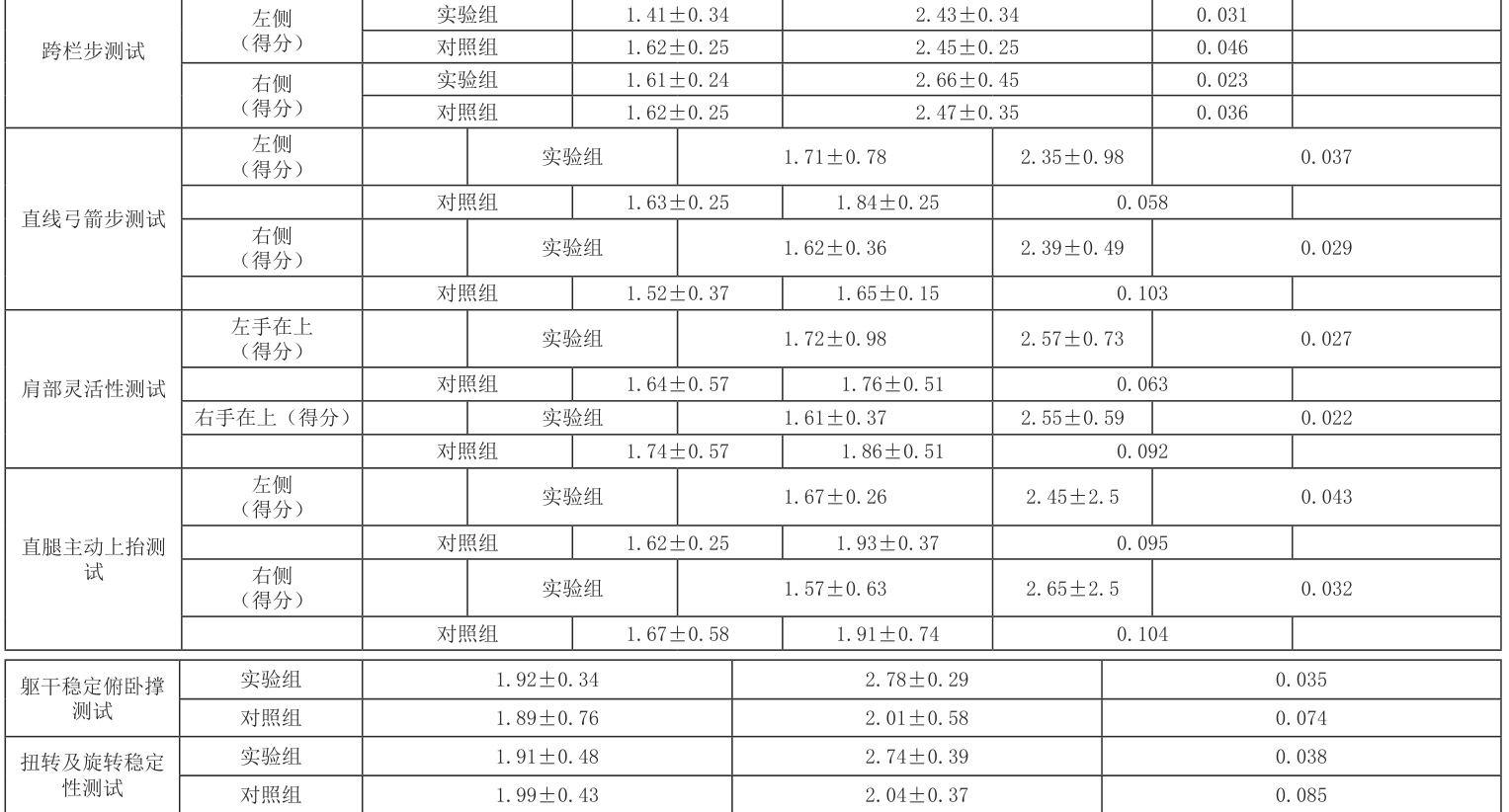

表4 FMS 测试各项成绩数据分析表(  )

)

通过上表可以看出:实验组全面显著提升: 所有测试项目(深蹲、跨栏步、直线弓箭步、肩部灵活性、直腿主动上抬、躯干稳定俯卧撑、扭转稳定性),其训练后成绩均呈现统计学显著改善(所有P 值 < 0.05,范围0.022-0.043)。对照组改善有限或不显著: 对照组在各项测试中虽有轻微提升,但均未达到统计学显著水平(所有P 值 > 0.05,范围0.058-0.104)。实验组在训练后的提升幅度普遍显著大于对照组,尤其在涉及动态平衡、核心控制与不对称发力的项目(如跨栏步、直线弓箭步、肩部灵活性)上优势更为突出。

(2)训练前、后受试人员下肢Y- 平衡测试

下肢Y 平衡测试(Y Balance Test,YBT)是一种综合功能性测试,主要用于测试动态情况下身体平衡能力以及姿势控制能力。

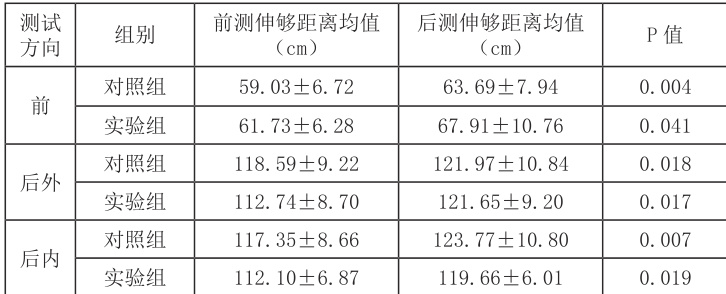

表5 右腿支撑下左脚YBT 伸够距离一览表(  )

)

本研究通过功能性动作筛查(FMS)与 Y- 平衡测试(YBT)两大体系,系统评估了非稳定与稳定核心训练对攀岩专项学生的影响。综合两项测试数据,可深入揭示训练模式的差异化效应及其运动科学机制。

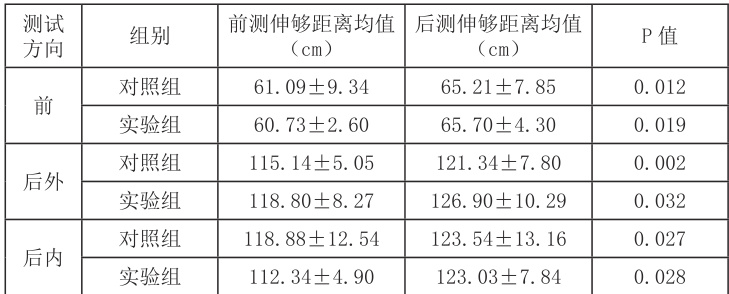

表6 左腿支撑下右脚YBT 伸够距离一览表(  )

)

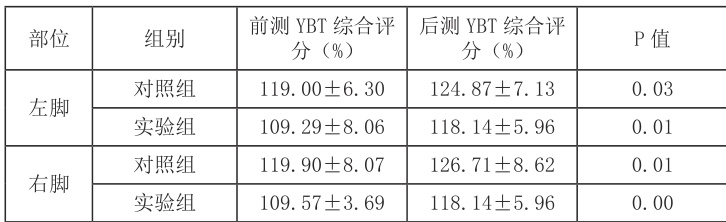

表7 YBT 综合评分一览表(  )

)

由以上3 表可以得出以下两点结果:1、伸够距离的差异化提升;实验组:后向伸距进步更显著,右腿支撑时,左脚后外方向提升8.91cm,左腿支撑时,右脚后内方向提升10.69cm,

后向伸距增幅普遍高于对照组5-7cm。对照组:前向伸距改善占优但幅度有限;右腿支撑前伸:对照组提升4.66cm,实验组提升 6.18cm,说明稳定训练对矢状面 衡有基础作用,但非稳定训练在多维动态平衡中综合表现更优。2、YBT 综合评分:实验组神经肌肉控制提升更全面;实验组综合评分提升幅度显著高于对照组30%以上(左脚40.6%,右脚25.8%),体现神经肌肉控制能力的全面优化。

2.2 分析与讨论

1、功能动作模式改善:非稳定训练的优势机制

FMS 数据表明,实验组在深蹲、跨栏步 P<0.05) ,而对照组改善幅度有限(P> 核心肌群(腹横肌、多裂 .64-0.77分),反映单腿支 0.85-0.94分),增强肩胛 通 ;实验组深蹲能力提升 蹬踏发力时,强大的核 (如动态跳跃抓点)。(3)不 .92 分)的同步改善, 式平衡)至关重要,可降低髋关节撞击综合征风险

2、动态平衡能力突破:YBT 揭示专项适应性

YBT 数据进一步验证非稳定训练对攀岩动态稳定性的独特价值:主要有以下 3 点:(1)后向伸距的专项关联性;实验组在后外、后内伸距的进步(8.91-10.69cm)显著高于对照组(5.42-6.42cm)。这种优势直接对应攀岩中的两种场景:后外伸距模拟身体远离岩壁时对抗旋转(如反肩动作),依赖臀中肌与对侧核心抗旋能力。后内伸距反映髋关节内收肌群与内核心稳定性,关乎高步踩点时骨盆控制精度。(2)综合评分的神经肌肉整合意义;实验组YBT 综合评分提升幅度(8.57-8.85%)比对照组高25-30%,意味着本体感觉增强,足、踝及髋关节在失稳状态下空间定位能力得到优化。同时,也预示运动链协同效率的提高,从支撑腿到伸够肢体的动力传递损耗降低,这正是攀岩动态动作落点稳定的生理基础。(3)双侧不对称性改善;实验组训练后左右 YBT 评分差从 9.71% 降至 5.96%,而对照组仍保持 6.84%,说明非稳定训练通过强化弱侧链激活,可以减少攀岩中因力线偏差导致的髌腱炎、肩袖损伤风险。

三、结论

通过本次实验发现,核心力量训练对于攀岩时平衡力的提升有促进作用。从效果上看,非稳定核心训练优于稳定性核心训练,非稳定核心训练通过重构神经肌肉控制模式,在功能动作优化(FMS)与动态平衡能力(YBT)上产生协同增益,其本质是提升身体在三维失重环境下的“自适应刚度”——既能维持核心刚性保障力量传递,又能通过微调肌张力实现精准平衡,这种提升源于神经肌肉控制优化、力量传递效率增强及不对称动作模式的改善,高度契合攀岩运动对动态平衡、核心刚性和协调发力的专项需求,也是优于传统稳定训练的根本原因。最后,建议攀岩训练体系应将非稳定状态为核心的功能性训练纳入常规计划,替代部分传统稳定平面训练,作为提升运动表现和预防损伤的关键模块。

参考文献:

[1] 于宁. 核心力量训练对人体不同状态下平衡能力影响的实验研究[D]. 西安体育学院,2013,5,01

[2] 钟秉枢丛书主编;(美)Mark Verstegen,Pete Williams 著 ; 核心区训练改善身体及生活的革命式训练方案 [M]. 北京:北京体育大学出版社 , 2015.08.

[3] 王轩译;(美)美国国家体能协会. 美国国家体能协会核心训练指南 修订版[M]. 北京:人民邮电出版社 , 2019.07.

[4] 王卫星 , 廖小军 . 核心力量训练的作用及方法 [J]. 中国体育教练员 ,2008(02):12-15.

[5] 韩春远 , 王卫星 . 核心力量训练与测评方法研究 [J]. 中国学校体育 ,2014,1:74-82.

[6] 魏小芳 , 刘勰 , 姜宏斌 . 核心力量训练的理论探析——科学训练方法新视域 [J]. 成都体育学院学,2013, 39(08):47-51.

[7] 高晓嶙 , 徐辉 , 黄鹏 , 李玉 . 我国橄榄球运动员 Y 平衡测试评估标准研究 [J] 中国运动医学杂志 ,2018,37(03):233-236

保留课题

校级科研项目 课题编号:2021SCTUSK67

第一作者张涛(1986-)男硕士研究生,讲师,运动与人体科学专业,研究方向为运动健康促进。第二作者 贺子垚 成都

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)