新文科背景下古代汉语教学研究现状与展望

吕玲娣 王洁

阜阳师范大学 文学院 安徽 阜阳 236037

引言

新文科建设是我国高等教育教学改革的重要方向之一,旨在推动文科教育创新发展,培养适应新时代需求的复合型、创新型文科人才。古代汉语作为中国传统文化的重要载体,在新文科背景下其教学研究也受到广泛关注。通过对现有文献的综述,可以全面了解该领域的研究现状,为后续古代汉语跨学科教学的研究和实践提供理论支持。

一、研究方法及数据来源

(一)研究方法

文献计量研究法是以公开发表的相关领域文献为研究对象,本文采用数学、统计学等计量研究方法,对目标文献的发文量、作者、机构、 理和归纳,多维展示和挖掘相关研究领域的热点主题和知识基础,从而帮助研究者 的发展概貌和研究前沿。同时,运用文献计量法,对样本文献进行系统化文本挖掘和聚类分析,梳理和总结核心素养研究的文献特征、热点主题及发展趋势。

(二)数据来源

本次研究数据取自 CNKI 数据库(1995—2025),具体检索主题词为:“新文科”,检索范围设置学术期刊,来源类别设置为CSSCI 和北大核心期刊,在剔除其他无关文献后,共筛选出有效文献384 篇。

二、我国新文科研究的文献特征

(一)研究发文量

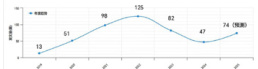

通过对384 篇研究样本文献的分析,我国新文科研究发文量和累计发文量的变化趋势如图1 所示。

图1 :我国核心素养研究的文献数量变化

通过年度发文量变化,可直观划分领域发展阶段(如萌芽期、爆发期、稳定期),帮助作者构建综述的时间脉络。图 1 清晰地展示了新文科背景下研究的年度发文量变化趋势,直观地呈现了不同年份的发文量波动,具体可以分为几个阶段:

1. 萌芽发展期(2019—2022 年):2019 年发文量处于低位,此时新文科概念可能刚起步,相关研究较少,仅有 13 篇论文;但随着新文科建设的深入推进,2020—2022 年发文量开始持续上升,2022 年达峰值,表明新文科研究受关注度提升,学者开始深入探索其内涵、建设路径等核心问题,领域进入快速发展阶段。

2. 调整深化期(2023—2024 年):2023—2024 年发文量呈现下降趋势,可能因前期研究积累后,领域进入沉淀期。研究者开始反思前期成果,探索更深入的方向,如冯利华[1] 针对新文科背景下高校古代汉语教学存在的学生对课程的疏离感、理论与实际应用结合不紧密,教学互动单一且不充分等现实困境,提出了一系列教学改革措施。总体发文量因研究难度增加或方向调整而减少,体现研究从“量”向“质”的转型。

3. 二次发展期(2025 年):2025 年发文量回升,暗示新文科研究在调整后找到新突破口,如政策推动、新兴技术(如数字化工具)与文科融合等新议题涌现,为领域注入新动力,研究热度再次提升。周茂君[2] 探讨了在信息技术的更迭和媒体格局的变迁催生出网络与新媒体专业的背景下,新文科建设为专业发展指明了方向,也提出了更高的要求。邹加倪[3] 则通过对高校推动融媒体人才培养的现实问题进行分析,提出运用项目式学习的方法对课程教学进行改革,把多学科的专业知识交叉融合,使学生在实践中提升其专业能力与核心素养。

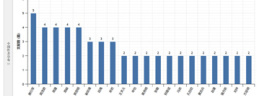

(二)研究作者概况

根据知网的可视化分析,能够清晰地看到研究作者发文量图,这张图表反映了新文科背景下研究作者的发文量分布情况,有助于我们了解该领域内的研究活跃度和主要贡献者。

图2 :研究作者发文量统计图

从研究作者来看,新文科研究领域仍然是单兵作战者居多,且多数学者在新文科方面的研究成果数量有限。其中,唐衍军 [4] 认为高校应重视学生思想道德教育、加强师资建设 , 在课程设置与教学组织方面进行创新 , 培养契合新时代发展需求的新文科人才。周茂君[5] 从新媒体的视角出发,对标新文科建设,明确专业培养目标方向,满足业界人才需求;锚定专业定位,凸显专业特色,搭建专属的知识框架和课程体系。周星[6] 从新文科建设背景下艺术学科综合性发展进行思考,侧重对新文科之于艺术学科的发展改造来透视新文科的关键性发展问题。樊丽明 [7] 关注到了新文科的时代需求与建设重点,认为新文科建设的重点在于新专业或新方向、新模式、新课程、新理论的探索与实践。

(三)研究热点和前沿

通过对文献的分析,可以发现当前新文科背景下古代汉语教学的研究热点主要集中在以下四个方面

1. 课程思政融入:许多研究探讨了如何将思想政治教育元素融入古代汉语教学中。例如,孙雪英[8] 和冯欢[9]等学者强调通过古代汉语教学培养学生的文化自信、家国情怀和道德修养,将劳动教育课堂带入社会一线,培养学生综合能力的同时,完成新文科实验教学的育人目标。桑彤[10] 的研究进一步探讨了课程思政融入古代汉语课程教学的具体策略,通过深入挖掘古代汉语课程中的思政元素,引导学生在学习语言知识的同时,接受中华优秀传统文化的熏陶和思想道德的教育,从而培养学生的文化自信、家国情怀和社会责任感。

2. 教学模式创新:研究者们积极探索新的教学模式。例如,王馨[11] 指出在新文科建设背景下,学科交叉融合已成为新常态,研究了项目式教学和启发式教学在古代汉语教学中的应用。肖永明[12] 的研究则从古代书院的批判性思维教育角度为古代汉语教学提供了新的思路,探讨书院教育传统与新文科建设之间的关系。

3. 跨学科融合:新文科强调学科交叉融合,古代汉语教学也不例外。例如,魏娜娜[13] 和尹戴忠 [14] 等研究者尝试将古代汉语与历史、文学、哲学等学科相结合,拓展学生的知识视野,培养其综合素养。前者主要从历史事件的文学再现与重构、历史人物的形象塑造与文化内涵、文化元素的文学表达与传承三方面入手,深入探讨古代汉语文学与历史文化的融合,揭示其内在的联系与价值。后者主要提倡教师应当充分挖掘其中蕴含的思政元素,在提升学生的专业技能的同时,提高学生的人文素养,树立正确的理想和信念,达到专业教学与思政教育协同育人格局。

4. 人才培养模式改革:针对新文科背景下对文科人才的新要求,研究者们关注如何通过古代汉语教学改革培养拔尖创新人才。例如,谢荣娥 [15] 以古代汉语课程建设为切入点 , 在教学实践中探索具体实施路径 , 实现课程建设与人才培养的有效衔接。刘云[16] 探讨了在新文科建设背景下,华中师范大学采取一系列的改革举措,从而取得了较理想的研究生拔尖创新人才培养效果。

目前学者们开始关注如何在新文科背景下构建古代汉语教学的评价体系,以更好地衡量教学质量和学生的学习成果。此外,对于古代汉语教学中如何更好地传承和弘扬中华优秀传统文化,以及如何应对人工智能等新兴技术带来的挑战和机遇,也是未来研究的重要方向。

三、新文科背景下古代汉语教学优化维度探讨

通过对新文科发展现状梳理的基础上,对新文科背景下古代汉语课程与其他学科的交叉融合教学进行探索,为当下古代汉语课程教学的发展提出新思考。

(一)加强学科交叉融合

古代汉语课程教学应进一步加强与其他学科的交叉融合,打破学科壁垒。例如,与历史学结合,深入挖掘古代汉语中的历史文化内涵;与文学结合,通过文学作品的赏析提升学生对古代汉语的理解和应用能力;与哲学结合,探讨古代汉语中的哲学思想及其对现代社会的启示。

(二)深化课程思政建设

课程思政是新文科背景下古代汉语课程教学的重要任务之一。应进一步深化课程思政建设,深入挖掘古代汉语课程中的思政元素,将其有机融入教学内容中。研究强调通过古代汉语教学培养学生的文化自信和家国情怀。同时,创新课程思政教学方法,通过案例分析、讨论交流、实践活动等形式,增强思政教育的吸引力和感染力,使学生在学习古代汉语知识的同时,受到思想政治教育的熏陶。

(三)创新教学方法和手段

随着信息技术的不断发展,古代汉语课程教学应积极创新教学方法和手段。一方面,充分利用数字化教学资源,如在线课程、教学视频、电子教材等,为学生提供丰富的学习资源和自主学习平台。另一方面,积极探索虚拟仿真技术、人工智能技术在古代汉语教学中的应用,通过虚拟仿真技术让学生更好地体验古代文化场景,利用人工智能辅助教学,实现个性化学习指导等。

(四)完善人才培养体系

针对新文科背景下对文科人才的新要求,应进一步完善古代汉语课程教学的人才培养体系。根据不同层次、不同类型的人才培养目标,优化课程设置,加强实践教学环节,培养学生的创新能力和实践能力。例如,孙雪英探讨了古代汉语课程在汉语言文学专业探索以“立德树人”为旨归的应用型大学本科人才培养课程体系和全

面推进本科人才培养模式改革中发挥重要作用。

(五)加强师资队伍建设

新文科背景下古代汉语课程教学 资队伍。应加强师资队伍建设,提高教师的专业素养和教学能力。 方面 教师的知识视野和教学思路。另方面,加强教师培训,提升教师的 等,使其能够适应新文科背景下古代汉语教学的新要求。同时,建立激励机制,鼓励教师积极参与教学研究和教学改革,提高教学质量。

四、结语

新文科背景下古代汉语课程教学研 了显著进 ,研究热点集中在课程思政融入、教学模式创新、跨学科融合、人才培养模式改 之处,如学科交叉融合的深度和广度有待进一步拓展,课程思政建设 手段的创新应用不够广泛等。未来,应从加强学科交叉融合、深化课程 人才培养体系以及加强师资队伍建设等维度加以优化,以推动古代汉语教学 本 更多适应新时代需求的优秀文科人才。

参考文献

[1] 冯利华 . 新文科背景下古代汉语教学困境与改革实践 [J]. 汉字文化 ,2025,(05):125-127.

[2] 周茂君 , 王嘉奇 . 新文科背景下网络与新媒体专业人才培养研究 [J]. 新闻与传播评论 ,2025,78(02)63-75.

[3] 邹加倪 , 石玉娟 , 朱韶颖 . 新文科背景下融媒体人才的项目式培养模式研究 [J]. 传媒 ,2025,(03):77-79.

[4] 唐衍军, 蒋翠珍. 跨界融合:新时代新文科人才培养的新进路[J]. 当代教育科学,2020,(02):71-74.

[5] 周茂君 , 王嘉奇 . 新文科背景下网络与新媒体专业人才培养研究 [J]. 新闻与传播评论 , 2025, 78(02): 63-75.

[6] 周星 , 任晟姝 . 新文科建设背景下艺术学科综合性发展的思考 [J]. 南京师大学报 ( 社会科学版 ), (03):142-150.

[7] 樊丽明 .“新文科”:时代需求与建设重点 [J]. 中国大学教学 ,2020,(05):4-8.

[8] 孙雪英, 李向阳. 基于应用型人才培养的古代汉语课程育人体系建设[J]. 汉字文化,2025,(01):

[9] 冯欢 , 涂俊 , 刘帅 . 新文科实验教学中的劳动教育课程建设 [J]. 实验室研究与探索 , 2024, 43 (12) : 195-200+261.

[10] 桑彤. 课程思政融入古代汉语课程教学策略微探[J]. 国家通用语言文字教学与研究,2024,(12):74-76

[11] 王馨 . 新文科建设中档案学与相关学科的交叉融合 [J]. 山西档案 ,2024,(12):58-60.

[12] 肖永明 . 书院教育传统与新文科建设——古代书院的批判性思维教育及其现代启示 [J]. 历史教学问题 ,2024,(06):12-15.

[13] 魏娜娜 . 古代汉语文学与历史文化的融合 [J]. 嘉应文学 ,2024,(16):16-18.

[14] 尹戴忠 , 尹伊达 . 高校古代汉语课程思政教学改革研究 [J]. 语言与文化研究 ,2024,32(01):71-7

[15] 谢荣娥 . 古代汉语课程建设与人才培养路径研究 [J]. 语文教学与研究 ,2024,(04):20-23.

[16] 刘云 , 余一骄 . 新文科背景下的中文类研究生拔尖创新人才培养模式改革与实践 [J]. 中国大学教学 ,2025,(Z1):10-16.

基金项目:省教育厅教学研究一般项目:新文科背景下高师“古代汉语 +”学科融合实施路径的探索与实践(2023jyxm0536);教学教育研究重点项目:《新文科背景下高师“古代汉语 +”实施路径的探索与实践》(2023JYXM0014)。

作者简介:吕玲娣(1979-),女,巢湖人,博士,讲师,研究方向:训诂学、汉语教学。王洁(2001-),女,淮南人,学科语文专业硕士研究生,研究方向:学科教学(语文)。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)