儿童音乐剧在中国小学艺术教育中的创新实践与价值探索

陶昱言

江苏省镇江中学

引言

在素质教育如此之受重视的现在,艺术教育作为促进学生全面发展的重要路径,其形式与内容不断更新。

儿童音乐剧作为把音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术形式融合起来的综合性教育载体,近些年在中国教育中体现出独特价值,本文目的是系统地分析儿童音乐剧的教育特性与实践模式,分析其对中国小学艺术教育的启示意义,为推动艺术教育革新提供新的方法与建议。

19 世纪末的西方是儿童音乐剧的起源地。20 世纪 20 年代起,儿童音乐剧在中国开始萌芽,黎锦晖先生创作的《小小画家》《麻雀与小孩》等作品,拉开了中国儿童音乐剧的序幕。历经近百年的不断进步,儿童音乐剧在中国教育领域逐步构建起了独特的应用模式与价值体系。中国艺术教育正处在转型发展的关键阶段,儿童音乐剧的发展为艺术教育改革给出了有益启发,本文会从理论、实践两个层面出发,探究儿童音乐剧对中国小学艺术教育的创新价值内涵和发展前景。

1 儿童音乐剧的教育价值与艺术特性

儿童音乐剧作为独特的艺术教育载体,超越了娱乐的功能,涵盖深厚的教育内涵与艺术特征,它为孩子们进行剧本创作,结合了音乐、舞蹈、戏剧、文学等多样形式进行展现。与成人的音乐剧相比较,儿童音乐剧有着剧情简明富想象色彩、音乐欢快易铭记、舞蹈简单易学习、舞台充满童真的年龄适配特性,是连接艺术与教育的理想通道。

审美教育和情感陶冶是其最重要的价值,多样艺术元素的组合,为孩子提供了全方位审美体验。歌声、舞蹈与舞台设计一同构成了完整的审美体系,能培养审美感知与鉴赏的能力,于潜移默化间增进审美意趣,恰如上海尔多儿童剧团创始人张忱婷所言,它是“开启孩子艺术天赋潜能的神奇钥匙”。

儿童音乐剧在人格塑造以及价值观培养上有着独特优势,优秀的作品能够凭借生动情节和角色传播积极价值观,如尔多剧团《阿兔酱紫》将视角聚焦在二胎家庭孩子的孤独与自我成长上,采用艺术化表达使儿童更自然地接受亲情、友情以及自我认知的教育,“寓教于乐”比直接说教更管用。

它对培养创新能力以和综合素质作用更加显著,参与表演的少儿要调动语言、音乐、肢体等多种能力,在角色扮演及团队合作中提高综合水平。比如尔多剧团让儿童主动参与创作,从表演到剧本撰写、道具布置等全程参与,可以提升创造力、表现能力与协作能力,推动个性发展。

从文化传承和现代创新的视角看,儿童音乐剧是衔接传统文化与现代教育的关键纽带,原创作品将京剧、民乐这类传统元素添加其中,伴着汉服、神话传说等融入创作,让孩子们通过艺术体验感受传统文化魅力,既能滋润内心,还锤炼审美能力,增强文化认同。

儿童音乐剧还存在心理疗愈与情感表达的功能。在如今学业压力攀升、人际问题积累的当下,它为孩子们打造安全的、有趣的情感表达空间,积极剧情与欢快节奏能唤起积极情绪,帮孩子们摆脱负面心境,实现心理的正向成长。

2 儿童音乐剧在中国小学教育中的实践模式

中国的小学教育里,儿童音乐剧的实践已造就多种创新模式,这些模式体现出“以儿童为中心”的教育理念。上海尔多儿童剧团作为中国原创儿童音乐剧的杰出典范,靠着《寻找声音的耳朵》《阿兔酱紫》《复活吧!胡萝卜》等一系列原创剧目,开创出特有的“尔多创作模式”。该模式的核心关键在于“无剧本创作”以及对儿童主体性的重视,与传统的“先拿到剧本,再开始排练”的制作流程有着明显区别——尔多剧团的剧目是在与孩子们互动、参与游戏以及进行唱跳训练时自然地产生出来的。

主题聚焦和时代关怀是儿童音乐剧实践的关键方向。比如说,儿童音乐剧作品不断关注“做自己”这一现代社会躲不开且具一定教育意义的命题,《寻找声音的耳朵》审视竞争环境里个体的声音与价值;《阿兔酱紫》以二胎家庭中儿童的孤独感与自我认同为聚焦;《复活吧!胡萝卜》以科幻寓言的形式去思索环境保护与生命价值。这些主题并非成人世界的简单映照,而是基于儿童的视角开展,呈现他们“正在承受的成长煎熬”,并就这些问题给出应对方案。

在艺术表述与形式创新方面,当代儿童音乐剧冲破了传统儿童剧“花花绿绿、可爱梦幻”的刻板印象,创造了更为多元的艺术风格,《复活吧!胡萝卜》采用“末日风冷色系”呈现舞台效果,采用多方面的整体设计营造出大片的质感;剧中冲突设置也摆脱了简单的正邪对立模式,聚焦于“个人内心的惊恐、软弱和自我反思式怀疑”,这种艺术方面的大胆尝试,既提升了儿童音乐剧的审美水准,也展现出对儿童理解复杂世界能力的充分信任。

教育理念和创作方法相互融汇,成为儿童音乐剧教育实践的核心。把儿童戏剧创作的经验以及教育方面思考融入作品,形成了别具一格的“创作性戏剧”手法,强调借助戏剧释放儿童天性,帮他们在角色扮演当中融入自我体验并激起真实情感展现。在排练阶段,不要求小演员们一个字不落背熟台词,而是引导他们“探求一种松弛氛围”,以平常的语调去达成情绪表达。

社会推广及教育普及是儿童音乐剧实践的重要延伸领域,要认识到“好多中国孩子都没走进过剧场”。众多剧团积极将戏剧带到孩子身旁,在学校和社区举办讲座及工作坊,与孩子们一起做即兴的戏剧游戏,借助新媒体平台把原创音乐剧片段制成短视频进行扩散,提高影响力,将一些优秀作品的教学版权授权给多家音乐剧培训机构及学校,促进本土儿童音乐剧走进更多中国孩子的童年。

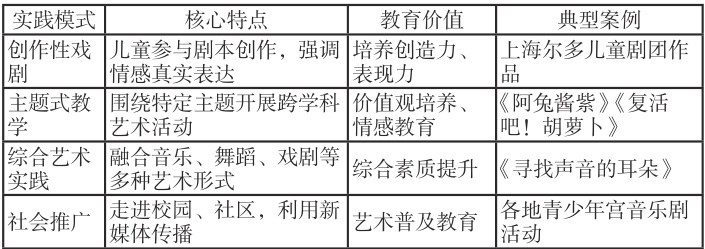

表:儿童音乐剧在小学教育中的主要实践模式

3 儿童音乐剧对艺术教育的启示与挑战

儿童音乐剧在中国教育实践中的成功经验,为艺术教育改革提供了多方面的经验启示。从教育理念的角度看,儿童音乐剧极力推崇“在‘做’中‘学’”的理念,革新了传统艺术教育下以知识传授为主要方式的教学模式,音乐剧教育的核心价值是让学生凭借亲身参与得到艺术体验,这种体验式学习能有效激活学生的内在学习积极性,这启示我们,艺术教育应该进一步重视学生的实践参与,而不是只进行艺术知识的灌输。

从课程建设角度,儿童音乐剧的综合性特质,为艺术教育课程整合提供了一个方法启示,可对音乐、舞蹈、戏剧等艺术学科实施有机整合,推出跨学科的综合艺术课程,该课程模式不仅能提高教学的效率,还能帮学生建立起一套完整的艺术认知体系,小学阶段有条件可开设“音乐剧工作坊”,把各艺术学科的知识技能融入项目制学习里,实现艺术教育的综合化格局。

儿童音乐剧还启发我们留意艺术教育的社会功能,音乐剧表演中的团队合作及社会互动,可以提升学生的社会情感能力。这让我们明白,艺术教育不应把范围局限在艺术技能培养,还需关注其社会教育功能,采用组织校际音乐剧展演、社区艺术活动等形式,能让艺术教育成为连接学校与社会的关键环节。

就评价机制而言,儿童音乐剧实践性的特点,启示我们搭建多元化艺术教育评价体系。旧有的以技能考核为主导的评价方式,不易全面体现学生在音乐剧活动中的成长,应该采用过程性评价跟成果展示相搭配的方式,重视学生在艺术实践时参与度、创造力和合作精神等各方面的发展态势,才更能彰显艺术教育的价值。

尽管儿童音乐剧在教育实践中显示出极大潜力,然而其发展还是面临诸多难题,专业师资不足是制约儿童音乐剧深度发展的关键问题,现今艺术教师普遍有着专业单一、综合教学能力不足的问题,就这一现状而言,师范院校可开办“综合艺术教育”专业,造就可进行多艺术门类教学的复合型教师;同时搭建艺术教师轮训的制度体系,定期举办跨艺术学科的工作坊及研修活动。

课程地位和实施质量的不对称也是儿童音乐剧推广面临的现实困境,一些学校,尤其是教育资源相对短缺的区域的学校,艺术课程开设的课时短,或是被别的“主科”挤掉了课时,哪怕是开设艺术课程的学校里,教学内容时常偏重技能训练以及知识传授,忽视了艺术体验跟创造力的养成,此种问题让儿童音乐剧难以实现其应有的育人功效。

教育资源分配不均延缓儿童音乐剧公平发展的发展,优质艺术教育资源主要汇聚在城市地区,尤其是大城市,农村和欠发达地区的艺术教育中师资、设施的不足十分明显,儿童音乐剧多数在城市专业剧场开展演出,教学资源也多集中于大城市,这一现实状况反映了艺术教育资源分配的不匀称,导致不同社会背景下的孩子在接受艺术教育的机会及质量上存在明显差距。

社会认知偏差成为儿童音乐剧发展的观念性阻碍。即便艺术教育的重要性在政策层面获肯定,但在普通大众乃至部分教育从业者心里,艺术依然被当作“副科”或是“点缀”,其育人价值未得到充分的发觉与肯定,家长对艺术教育的支持,往往是出于功利考量,诸如艺术考级、升学加分现象,并非真正重视孩子艺术素养与全面的进步,这种观念让艺术教育难以得到应有的重视及资金支持,对其发展空间与创新活力有所限制。

4 推动儿童音乐剧教育发展的策略建议

依托儿童音乐剧的发展,就中国艺术教育发展提出一系列建议:

在课程改革进程里,将综合性艺术实践归入国家艺术课程标准,按照项目制学习模式开办“综合艺术实践”课程,同时提升与其他学科的融合水平,研发“音乐剧中的语文”等主题的跨学科课程,起到综合育人功效。

针对师资培养这一领域,调整培训体系,在师范院校设置“综合艺术教育”专业培养复合型教师;实行轮训制度,依靠跨学科工作坊提升在职教师水平;实行艺术家到学校驻校制度,弥补学校师资存在的局限问题。

从资源建设角度,应该创建共享平台,把学校、青少年宫等机构资源整合起来,创建含有教学案例等的区域性资源库;加强设施建设,在学校与社区营建多功能艺术空间,配置达到专业水准的设备。

就评价机制而言,建立起多元化的体系,依照过程性评价途径,把参与度、创造力等归入评价范畴;看重展示性评价,以艺术节等活动为途径让学生获得成就感;导入第三方实施评价,邀请专家介入评估事宜。

构建家校社协同机制:学校通过家长开放日等途径宣传儿童音乐剧价值,带动家长支持;依靠“合家欢”的特点推动家庭沟通;与社区的相关机构合作,扩大艺术教育范畴。

建设数字化平台:学校建设虚拟剧场展示作品、分享资源;剧团开辟互联网账号传播原创的内容,采用线上线下结合模式让更多孩子从中受益。

强化政策保障与制度创新,完备艺术教育政策体系,增强督导评估实效;实施管理制度创新举措,设立质量监测架构、健全教师编制以及职称评定流程、设立专项经费;参考借鉴推广经验,制定规划支撑校团合作,引进优质资源。

结论

儿童音乐剧作为一种重要的艺术教育形式,在中国教育实践中的价值不容小觑。它既可以培养艺术兴趣,也能培养审美及创造力,还能推动综合素质的增强。其应用表明艺术教育应看重实践体验,强调课程设计的整合,发挥社会层面的教育功能,构建多样化评价机制。

中国艺术教育现今正处改革关键阶段,应汲取儿童音乐剧的经验,推动理念和方法创新,未来研究可根据各个年龄段的需求,规划针对性方案,强化效果的实证研究,为决策提供科学的数据支撑,推动艺术教育发展。

儿童音乐剧的蓬勃向上,体现艺术教育迈向更聚焦主体性与创造性的新阶段,传统技能教导、知识灌输模式已难以契合需求,而这种“创作性戏剧”理念,彰显了尊重儿童主体、突出体验与实践的走向,未来艺术教育要依照此理念实施,由“教艺术”过渡为“借助艺术进行教育”,主要培养艺术思维及创造力,而不只是聚焦于技能。

儿童音乐剧实现本土化成效,为艺术教育的文化自信及创新发展提供范例,以前的艺术教育存在盲目效仿西方、轻视本土资源的问题。而原创作品证明:中国儿童音乐剧可以得到市场的认可,还能打动孩子内心,更在中国艺术教育领域散发着蓬勃生机。未来的艺术教育需增添文化自信,挖掘传统与当代的文化经验,研发更多彰显中华文化特色的教育内容与形式。

参考文献

[1] 陈小静. 小学音乐教学中儿童音乐剧的应用探索[J]. 创新创业理论研究与实践 , 2019(15):79-80.

[2]金俊玲.儿童音乐剧助力小学音乐教学[J]. 教育实践与研究,2024(6):26-28.

[3] 黄霞 . 儿童音乐剧应用于儿童校外教育活动的可行性研究[J]. 艺术教育研究 , 2022(4):158-160.

[4] 张怀海. 儿童音乐剧在小学音乐教学中的应用[J]. 中小学音乐教育 , 2021:45-47.

[5] 张音博 . 把儿童音乐剧还给孩子——儿童音乐教学实践[J].艺术教育 , 2017(11):34-36.

[6] 王丽. 儿童音乐剧教学设计路径探微[J]. 小学教学参考,2022(18):35-37.

[7] 蒲婧. 儿童音乐剧在小学音乐教学中的应用探索[J]. 戏剧之家 , 2023(28):55-57.

[8] 范昕昱 . 走进小学音乐课堂的儿童音乐剧 [J]. 广西教育 ,2009(5):56.

[9] 赖景琼. 中学音乐课堂音乐剧教学策略研究[J]. 中小学音乐教育 , 2012(9):29-31.

[10] 李重霜 . 论奥尔夫、柯达伊儿童音乐教学法的借鉴意义[D]. 乌鲁木齐 : 新疆师范大学 , 2013.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)