创意物化导向下小学综合实践活动的表现性评价体系构建

强小英

常州武进清英外国语学校 213000

引言

综合实践活动是现代教育中的个性内容、体验内容和反思内容,与传统教育片面追求教育个体的发展、共性和知识有所不同。综合实践活动课程是指在教师的指导下,由学生自主进行的综合性学习活动。创意物化作为小学综合实践活动中推动学生思维具体化与方案生成落地的重要取向,对评价方式提出更高要求。江苏综合实践教材聚焦真实问题解决与创意生成任务,强调从构想到实作全过程中的综合能力发展,传统结果导向型评价已难以捕捉学生在构思、执行与协作中的关键表现。基于教学课例《创意课间我做主》,需构建匹配创意物化取向的表现性评价体系,明确多元维度,强化过程诊断,引入智能工具支撑数据采集与反馈分析,以支撑系统化、可视化的素养导向教学评价。

一、三维框架与课例融合

为验证创意物化导向下表现性评价体系的实践适应性,本文以小学综合实践活动《创意课间我做主》为课例,分析评价体系在教学全过程中的嵌入方式与实施效果。该课例围绕课间活动创编任务,层层引导学生从问题发现、需求调查、创意设计到成果优化,过程中结合观察记录、语音转写、协作分析等评价方式,实现了从“创意构思—过程技能—协作行为”的多维评价。

表现性评价以认知建构理论为基础,强调知识获取过程中的主动参与与意义建构,强调评价不应停留在结果判定,而应聚焦学生真实任务中的行为表现与思维过程[1]。建构主义学习观强调“做中学”,要求评价体系能够覆盖从问题理解、方案设计到操作执行的全过程,突出学生个体经验与社会情境的交互生成。在核心素养导向的课程背景下,表现性评价被视为连接学习过程与素养达成之间的关键中介,其评价方式需具备过程性、情境性与综合性特征。

江苏综合实践活动教材构建“自主创意—设计实施—展示评价”任务结构,强调学生对校园生活的关注转化为可行性方案,并完成从想法到物化的实施闭环。《创意课间我做主》课例中,学生围绕课间活动进行问题探究与创意表达,评价需兼顾洞察力、创意性与过程协作等多维表现。实践需求倒逼评价方式变革,在若干课例中,教师引入AI 分析工具辅助过程观察与语言行为识别,为表现数据提供量化支持,形成智能化评价反馈机制,推动表现性评价体系在教学现场的深度嵌入与落地。

二、三维框架与智能融入

(一) 表现聚焦,维度厘清

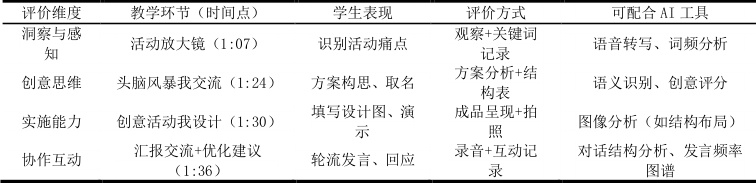

表现性评价在综合实践活动中需聚焦学生在真实任务中的综合表现,评价维度不仅包含创意构思的独特性与问题导向的准确性,也包括动手能力的实现程度与操作技能的熟练水平。在江苏综合教材的项目化学习框架下,《创意课间我做主》课例以“优化课间活动方案”为任务核心,学生需在观察、构思、实施、展示的全过程中体现多方面能力,评价体系应覆盖创意思维的生成逻辑、材料处理的实操表现、问题应对中的策略转化,以及团队协作中的互动结构。过程投入作为关键指标,反映学生在每一阶段中的持续性参与与自主性水平,需结合 AI 记录工具对操作频率、任务停留时间、参与轮次等数据进行捕捉与建模,辅助教师进行跨阶段综合分析。维度划分应围绕行为可观察、评价可执行、反馈可应用的原则展开,确保表现性评价在课堂中具备诊断价值与改进导向。为验证上述三维评价维度在教学现场的适配性,本文选取《创意课间我做主》课例为实践样本,梳理教学过程中各环节与评价维度的对应关系。通过学生实际活动表现,结合教师观察与智能工具辅助,实现多维指标的可观测、可诊断与可反馈。表1 为课例中评价维度与教学环节的映射关系示意。

表1 《创意课间我做主》课例中表现性评价维度与教学环节对应表

(二)构思评鉴,创意显能

在“头脑风暴我交流”环节,学生通过小组讨论设计活动方案。例如,C 组学生提出“多功能跳格子”游戏,结合“跳跃+抢答+团队挑战”多个元素,设计中引用了“加一加、联一联”的策略。教师通过观察他们填写的设计单与语言表达,对其创意新颖性与逻辑性进行了定性评分,并使用语音转写提取“合并”“增加”“挑战”等关键词,辅助判断思维路径的丰富度。

1.洞察力的表现评价

洞察力体现在学生对环境中问题的感知 对观察结果的结构化表达能力,在《创意课间我做主》的前期活动中,学生利用观察记录单梳 合理现象, 并进行分类归因[2]。在表现性评价过程中,教师采用行为观察与表达内容分析 、表达的条理性与分析的逻辑性进行分级描述。部分课例中引入语 识别学生表达中高频现象词、因果逻辑词与问题归纳词的出现量,建立 合能力的可视化指标体系。观察表现不局限于结果数量,更关注其与实际场景的关联程度与洞察深度之间的匹配度。

2.创新性的表现评价

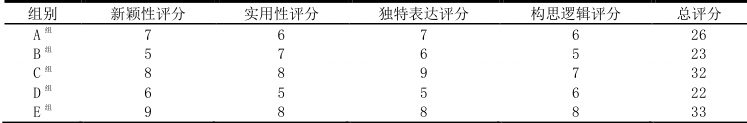

创新性评价着重考察学生在创意构思阶段中提出的方案在独特性、实用性与改进性方面的综合表现,《创意课间我做主》课例中,学生围绕“课间空间再设计”“课间游戏自主化”提出多元化解决方案,教师结合创意草图、设计说明书与思维导图展开评价。评价采用结构化指标,包括创意的新颖程度、是否打破常规、功能设计是否具备实施价值,以及构思逻辑是否清晰完整。部分教学场景中,教师引入AI 语义识别工具,对学生描述文本中的关键词类型进行自动分类统计,用于分析思维表达的创造路径与语言特征。为量化学生在创意构思阶段的创新性表现,构建学如下表2,用于统计各组在新颖性、实用性、独特表达与构思逻辑四项指标上的得分分布。

表2:学生创意构思表现量化评分表

E 组在所有维度上表现较为均衡,构思内容新颖,具备较强的实用导向与完整的表达结构;C 组在独特表达上得分较高,创意语言鲜明,构思路径清晰;A 组与B 组在新颖性与逻辑性之间存在波动,反映其创意亮点不够稳定或结构组织不够清晰;D 组表现相对一般,说明其构思存在常规化倾向,缺乏差异化特征。

(三)过程检视,行知合一

在“创意活动我设计”环节,学生开始用便利贴书写内容并粘贴在设计图表上,有些小组出现操作卡顿、器材选择犹豫的情况。教师记录后,在AI 平台中调用行为轨迹分析图,发现学生在“连接”“组合”环节反复尝试,操作频次明显高于其他小组,说明其在技能掌握上存在薄弱环节,成为后续指导的重点。

1.技能娴熟度的表现评价

技能娴熟度评价关注学生在完成具体操作任务时的执行准确性、操作流畅性与工艺稳定性,《创意课间我做主》课例引导学生使用常见低耗材料设计课间功能装置,涉及测量、裁剪、连接、组合等基础工艺。江苏综合教材在“实践实施”模块中强调对基本工具的正确使用及结构安全性的把控,要求学生在实作中体现动手能力与工艺判断力的结合 。表现性评价设计需将操作过程拆解为若干关键动作节点,依据动作的完整性、次序规范性与独立完成度建立技能量表,并与成品结构完成度数据关联。

教师在现场观察中引入AI 图像识别系统与动作标注技术,系统自动记录操作路径、材料交互方式与工具使用行为。高频错误动作、重复返工行为及操作卡顿时长成为诊断技能掌握状况的主要参数。通过数据反馈界面可识别不同学生在操作环节中的技能瓶颈点,如粘接位置偏差、比例误差积累或工具使用不稳定等。对比不同小组的技能执行轨迹,能够建立教学干预的重点切入点,提升后续个别指导的靶向性。

2.问题解决力的表现评价

学生在任务实施过程中常面临结构不稳定、功能不匹配、材料受限等多种问题情境,问题解决力的评价聚焦其在面对挑战时的识别能力、应对策略与调整路径[4]。江苏综合教材在“任务实施”部分设置动态调整与即时修正的任务要求,引导学生在实操中完成方案的再构建。在《创意课间我做主》课例中,部分学生在拼接过程中发现结构比例失衡,需要及时调整支撑方式与连接形式,评价需覆盖问题识别的时效性、调整方式的针对性以及方案优化后的可行性。

教师记录学生处理问题过程中的语言表达与操作调整行为,结合 AI 语音转写系统提取含有“重做”“换法”“太松”“不稳”等策略表达关键词, 分析其问题处理的认知层次。 系统对语义路径进行聚类分析,形成策略类型图谱与调整逻辑链,帮助识别学 过程 中的独 度与操作执行效率。视频记录工具同步识别学生在应变过程中是否主动求助、 合既有经验 解决方式。通过数据对照分析不同组的应变效率与调整完成度,可量化团队对问 处 敏感性与集体反应能力,为后续任务推进提供行为预测基础。

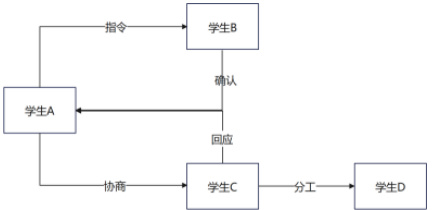

3.协作效能的表现评价

协作效能评价聚焦学生在小组共创任务中的角色承担、信息沟通与冲突调节过程,强调团队运行中互动质量与集体目标达成之间的耦合关系[5]。在《创意课间我做主》项目中,部分小组需同时完成设计构图、材料准备与成品拼接,任务分工明确且环节衔接紧密。表现性评价围绕计划协同度、执行配合度与情绪控制力展开,结合小组活动视频记录与AI 语音对话分析平台,提取成员间指令词、协商语与任务确认语的使用频率与回应匹配度。有效小组通常表现为任务分配均衡、对话频率稳定、行为响应一致,数据与行为表现之间可形成清晰映射,为协作表现的诊断提供定量支撑。下图 1 呈现了小组成员在任务执行过程中的语言互动关系与协作路径,用于直观展示协作效能中的对话结构特征。

图1:小组协作对话结构图谱

(四)AI 赋能,评价增效

本节课通过教师手机录像与讯飞听见平台的结合,采集学生关键操作动作与小组对话数据,基于真实的《创意课间我做主》教学活动进行AI 行为数据的结构化建模。

1.过程行为的智能捕捉与分析

在综合实践活动中,过程行为包含学生执行意图、技能操作与任务迁移的动态过程,是表现性评价中关键的观测对象。《创意课间我做主》课例在任务实施阶段 构建材料加 、结构拼接、功能测试等多个子环节,操作路径呈现出多样性与阶段性重叠特征。 实现 重复频次与关键节点的持续监测。AI 行为捕捉系统基于摄像头视觉算法与时序识别模型,对学生操 过程 的动作类型、动作持续时长、空间停留分布等指标进行实时标记。系统可自动识别如剪裁、固定、拼接等典型动作,并统计高频操作与非预期行为的触发次数。

在多个课例中引入行为热区图与任务时间轴展示界面,构建操作数据可视化反馈模块,教师可依据行为轨迹与操作节奏图判断学生是否存在技能重复修正、步骤遗漏或节奏中断。对比小组行为数据特征,还可发现执行效率与成果质量之间的内在耦合关系。行为捕捉系统支持跨时段数据回溯与节点对比,可配合任务节点设置进行阶段性诊断,构建连续性、分层化的过程评价机制。结合江苏教材中的“制作—调整—完善”项目结构,该系统可嵌入阶段性评估点形成动态评分机制,提升过程行为评价的操作密度与数据可信度。

2.思维协作的智能解析与反馈

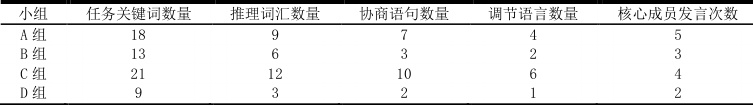

学生协作过程中的语言互动反映其思维展开路径与任务认知结构, 语音转写与话语分析工具可有效实现高密度对话数据的结构化处理。 记录组内协作语音内容,并基于关键词提取模型识别出任务导 自动生成关键词频率表与对话网络图谱,用于分析小组成员 教师可据此判别协作中的思维活跃度与结构连贯性,为后续个别反馈与 供技术支持。为呈现学生在协作过程中的语言结构特征与思维互动状况,整理如下小组协作对话关键词频率统计表。

表3:小组协作对话关键词频率统计表

C 组在各类关键词上表现 具有较强的问题推进能力。A 组任务关键词数量较高, 辑延展与情绪引导略显不足。B 组与D 组关键词类型覆盖有限, 核心成员 作互动偏向单向推动,协同广度与深度不足。

三、结论与实践成效展示

研究构建了以创意思维、过程技能与协作表现为核心维度的表现性评价体系,形成“构思—实施—反馈”全过程可观测、可诊断、可干预的技术路径。《创意课间我做主》课例验证了维度划分的适应性与评价工具的实操性,在洞察力、创新性、技能执行与协作互动等方面实现了数据支撑下的精准评价。AI 技术赋能实现了行为捕捉与语言分析的双向整合,增强了评价系统的结构透明度与反馈效率。表现性评价体系在真实任务驱动下具备教学嵌入性、数据闭环性与素养导向性,为小学综合实践活动的结构化评价提供技术模型与优化范式。《创意课间我做主》的课堂实践不仅展示了评价维度的可实施性,也验证了智能化工具在课堂观察与评价反馈中的增效作用。教学过程中的学生行为数据、创意思维轨迹与协作互动实录为评价提供了详实依据,构建出“可视、可诊、可干预”的动态评价链条。通过课例实践,表现性评价体系真正走入小学综合实践课堂,体现出以任务为导向、以素养为核心的教学转型趋势。

参考文献

[1] 夏冰.“ 创意物化” 视角下综合实践活动课程有效实施策略 [J]. 黑龙江教育( 教育与教

学),2024,(06):74-75.

[2]孙婷.综合实践活动“创意物化”的有效实施分析及策略探索[J].小学教学研究,2024,(15):34-35.

[3]沈国琴.“创意物化”类综合实践活动评价量表的开发——以“小猫收纳盒制作评价量表设计”为例

[J].小学教学研究,2023,(10):44-46.

[4]吴玲娟.小学综合实践活动课的创意物化指导策略[J].学园,2022,15(11):52-54.

[5]潘旭兰.试探讨如何让创意物化在综合实践活动中落地生根[C]//中国管理科学研究院教育科学研究所.2021 教育科学网络研讨年会论文集(中).常州市武进星河实验小学;,2021:763-765.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)