谈几何直观在教学中的运用

洪珊 金晶

北京市东城区史家小学

—一以《有余数的除法复习》教学为例

几何直观作为数学学习与问题解决的工具,以及数学核心素养的主要表现。它的教育价值是能把抽象的数学知识通过图形、符号、图表等具体形象展现出来,符合小学生的认知发展现,能够使学生更好地理解数学知识。

几何直观不仅能够贯穿问题解决的始终,在问题解决的过程中能够帮助学生进一步探究理解数学知识,发现知识间的联系,运用知识提升学生问题解决的能力。小学低年级的数学核心素养从小学低年级开始,所以是一个关键阶段,学生数学学习难点是缺乏系统的数学知识及知识之间的关联。通过几何直观的课堂教学行动是指教师在课堂教学中以提升低年级小学生问题解决能力为教学目标,以数学核心素养为导向,创设符合实际问题的生活情境,通过几何直观帮助学生进一步探究理解数学知识,掌握知识间的联系,运用知识,提升学生问题解决的能力采用的一系列系统的教学行为活动。

一、教学案例背景。

1.教学背景:

《有余数的除法》单元属于数与代数领域,它是在“表内除法”之后学习的,是表内除法知识的延伸和拓展,也是为三年级学习除数是一位数的除法做了知识铺垫,有余数的除法是除法试商的基础,并且这部分内容在日常生活中也有着重要的应用。因此,这部分知识的学习具有承上启下的作用。

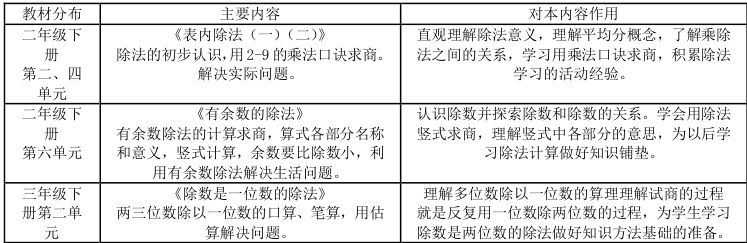

有余数除法在教材中承上启下分布表

通过本单元的学习,学生对有余数除法已经有了基本的认识,知道除法算式各部分名称及含义,对笔算竖式能正确计算,但尚未形成完整的知识结构。部分学生对于笔算竖式各部分名称及意义还是说不清楚,语言表达能力尚有不足。学生对知识间的关联以及思维的有序性仍有欠缺,知识从直观到抽象还需要一个加强的过程。学生已经理解“平均分”的含义,但理解“余数”,能用有余数的除法解决生活中的实际问题缺乏灵活性。

2.制订本课教学目标:

目标 1.创设生动的故事情境,在回顾学习内容、寻找联系的过程中,建立有余数除法算式各部分名称之间的关联,运用几何直观进一步理解有余数除法的含义、运算的道理和方法,发展运算能力。

目标 2.经历观察、对比、分析等解决问题的过程,通过几何直观体会有余数除法解决问题的基本思路和基本方法,发展解决问题的能力。目标 3.体会数学与日常生活的联系,获得运用有余数的除法解决问题的成功体验,发展学生的应用推理意识。

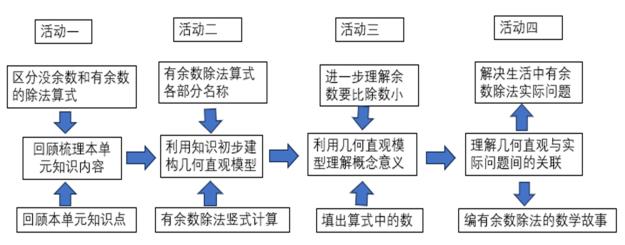

3.教学活动流程图。

二、课程实施推进过程片断理清知识重点,建立几何直观模型。

1.龟丞相对孙悟空说:你能说一说29 ÷4 的意思吗?问学生:你们愿意帮助孙悟空吗?生1:把29 平均分成4 份,每份是7,还剩1.

生2:把29 平均分,每4 个一份,可以分成7 份,还剩1.

学生边说,老师边出示彩条图,学生指着彩条图说一说两个意思。老师引导:这两个彩条图都能表示这个算式的意思,你能在彩条上指出29、4、7、1 吗?学生讨论:不管分成4 份每份是7,还是每份是4 分成7 份,这部分都是指分掉的部分。

2.教师引导学生除法各部分名称。

3.教师:请你说一说竖式中各数在除法算式中的名称。

4.教师引导:“28”虽然没有名字,那它又什么作用呢?你能指出28 在彩条上的位置吗?

5.教师小结:“28”在竖式中联结了乘数和商,在有余数的除法的意思里中表示分掉的部分。

(思考: 有余数的除法既是一种运算,也是一种数量关系的表达.小学生的思维正处于具体运算阶段向形式运算阶段的过渡期,通过几何直观用图想事,借图促思,据图说理,帮助学生对最基本的知识概念进行关联。)三、教学反思

1.通过几何直观的复习课有助于把促进学生对数学逻辑本质的理解。

学生在建立的数学模型引导下逐步形成自己的理解方式建立知识间的关联。复习课不是对单元知识的重复练习,而是对知识的进一步探究、深化和关联。学生在整理复习有余数中初步形成了研究数学的方法,提高了学生的数学思维能力。

2.以几何直观为主线的教学行为有助于提升学生的问题解决能力。

以有余数除法单元知识内容为载体,以数学模型为主线,扩大学生的知识视野,使学生主动去建构知识间的充分利用知识和思维角度,创新性地去解决问题,体会自己创新成果的价值。3.以几何直观为教学实施路径的教学让几何直观精准促进学生思维进阶。

基于学生的经验基础和能力发展,放大探索空间,通过几何直观帮助学生体会有余数乘法的价值。学生不断理解和应用除法的意义,不断发现规律,感悟知识间的联系,不断提出问题并解决问题。在这过程中提升了学生的抽象能力,发展了概括能力和推理能力。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)