数字基础设施建设对服务业空间布局

杨子萱

兰州财经大学经济学院 甘肃兰州 730020

1 引言

党的二十大报告明确提出,深入实施区域协调发展战略、新型城镇化战略等重大部署,着力构建优势互补、高质量发展的区域经济布局与国土空间体系。在此背景下,推动产业结构优化与空间布局调整成为实现经济高质量发展的关键。其中,服务业作为国民经济的重要组成部分,其空间布局优化尤为迫切。自2012 年我国服务业增加值首次超过第二产业以来,其作为吸纳就业主渠道、满足民生需求与提升生活品质的作用持续增强。“ 十四五” 规划进一步强调,需扩大服务业有效供给,构建优质高效、结构合理、竞争力强的现代服务产业新体系。

与此同时,数字经济已成为全球经济增长的新引擎,各国都高度重视数字经济的战略地位,加大数字经济投入力度,完善数字基础设施建设至关重要 。2024 年国务院政府工作报告明确要求统筹布局数字基础设施,加快建设全国一体化算力网络,培育壮大算力产业生态。现有研究表明,数字基础设施通过促进信息流通、降低交易成本、推动要素跨区域重组,深刻影响经济活动的空间布局。这一背景下,探讨数字基础设施建设如何影响服务业空间布局,对推动实体经济与数字技术深度融合、实现服务业高质量发展具有重要现实意义。

既有文献对服务业空间布局的研究多聚焦于生产性服务业,指出其虽呈集聚发展态势,但尚未形成典型的“ 中心—外围” 结构,反而呈现“ 由均衡向非均衡” 过渡的特征[2],并存在向东部地区集中的趋势。影响因素方面,既有研究从需求侧如市场规模、产业关联,供给侧如制度环境、信息化水平、人力资本等角度展开分析[3]。然而,现有成果对数字基础设施如何影响服务业空间布局的关注仍显不足,尤其缺乏从斯密分工理论视角探讨其作用机制的研究。基于此,本文以2011—2021 年中国 278 个城市为样本,从分工深化的理论视角出发,实证检验数字基础设施建设对服务业集聚的影响效应与作用机制,为优化服务业空间布局、推动区域协调发展提供理论参考。

2 理论分析与研究假说

随着数字技术的不断进步和基础设施的日益完善,信息传输的速度和效率得到了极大提升,这使得服务业企业能够突破地理空间的限制,实现跨地域的服务提供和协作。这种技术革新不仅促进了服务业的远程化和在线化发展,还使得服务业的集聚不再完全依赖于传统的物理空间,而是可以依托于数字平台形成虚拟的集聚效应。另一方面,数字基础设施的发展也催生了新的服务业态和商业模式,这些新业态和模式往往需要特定的空间载体和集聚环境来支撑其发展,从而在一定程度上推动了服务业在新的空间节点上的集聚。

据此提出假说1:数字基础设施建设会促进服务业集聚。

分工能够提高劳动生产率,从而实现报酬递增[4],并且,分工受到市场规模和交易能力的制约。而数字基础设施的快速发展不仅会缩小市场规模对分工的限制,而且降低了信息交流和协作的成本,还打破了地域和时间的限制,根据斯密的分工理论,数字基础设施会弱化限制分工的两大因素,使得不同环节、不同领域之间的分工合作变得更加便捷和高效,为分工的深化提供了强有力的支撑。分工通过加速知识积累,成为了报酬递增的重要源泉,分工所带来的报酬递增在一定程度上依赖于经济活动在地理上的集中[5]。也有学者强调分工与集聚相辅相成,集聚是分工的空间基础,而分工通过外部性和收益递增进一步推动集聚[6],由此可见,分工是驱动经济空间集聚的根本力量。

据此提出假设2:数字基础设施建设通过促进区际分工影响服务业的集聚。

3 研究设计

3.1 模型设计

3.1.1 基准回归模型

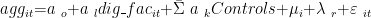

本文采用固定效应模型来检验数字基础设施建设对服务业集聚的影响。

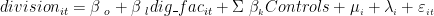

3.1.2 中介效应模型

本文采用“ 两步法” 来进行中介效应检验。

3.2 变量说明

3.2.1 被解释变量

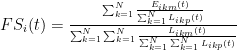

采用区位熵测度服务业的集聚水平(agg):

其中,分子表示 i 城市制造业就业人数占总就业数的比例 ;Ek,j 表示全国制造业就

业人数占全国总就业数的比例。

3.2.2 解释变量

从数字基础设施的投入与产出两个维度出发,选取光缆密度、互联网宽带接入端口、信息传输等相关从业人员、电信业务收入、互联网普及率及移动电话普及率 6 个变量,构建了一套用于评估数字基础设施建设水平的指标体系。

3.2.3 中介变量

运用下式测度城市分工水平:

分子表示 i 城市中服务业从业人数占生产制造人数的比例,分母表示全国服务业的从业人数占全国生产制造业人数的比例,i 代表城市, k 代表地区的产业, k=1 ,2...N。

3.2.4 控制变量

本文选取了市场规模、工业化、城市经济密度、人力资本水平、传统基础设施以及政府干预程度作为控制变量。

4 实证检验

4.1 基准回归

基准回归利用面板数据的固定效应模型,在同时控制了年份与城市固定效应后,核心解释变量的系数在 1% 的显著性水平上达到了 0.617,即数字基础设施发展每提高1% ,服务业集聚程度提高 0.617% ,说明数字基础设施所具有的外部性与网络效应能够有效促进要素流动,推动服务业突破空间限制产生集聚。

4.2 稳健性检验

在替换解释变量、剔除奇异值及考虑内生性问题后,仍然得到核心解释变量的系数显著为正,即数字基础设施的建设促进了服务业集聚。

5 机制检验

数字基础设施建设会通过降低交易成本、提高交易效率促进分工,分工的发展进一步增强产业的集聚力,从而影响服务业的集聚。有大量文献验证了分工对产业集聚的影响,因此本文仅报告数字基础设施对专业化分工的影响。当被解释变量为分工水平时,数字基础设施的系数在 1% 水平上显著为正;将分工水平的滞后一期加入到模型中,核心解释变量的系数仍显著为正,假说2 得到验证。

6 结论与启示

本文基于 2011—2021 年中国278 个地级市面板数据,实证检验发现:数字基础设施建设促进了服务业集聚且该效应主要通过深化分工实现。

据此提出以下政策建议:

第一,改善地区间的“ 数字鸿沟” 问题。加大数字基础设施建设投入、提升数字技能普及率、优化数字资源配置等,以缩小“ 数字鸿沟” ,确保中西部等欠发达地区能够充分享受数字基础设施带来的发展机遇和赋能效果,促进区域协调发展。第二,要抓住新基建战略全面实施的机遇。欠发达地区要发挥土地、人力等成本优势,借助新基建提升基础设施水平和产业竞争力;发达地区则应聚焦科技与人才优势,进一步优化资源配置与创新环境,巩固引领地位。第三,通过提升交易效率推动地域分工深化[7]。可借助数字基础设施降低交易成本、加速要素流动,促进地区依据比较优势优化产业结构与空间布局,从而在发挥分工效益的基础上缩小区域发展差距。

参考文献

[1]许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济,2020,(05):23-41.

[2]黎新伍,黎宁,谢云飞.数字经济、制造业集聚与碳生产率[J].中南财经政法大学学报,2022,(06):131-145.

[3] 宣 烨 . 本 地 市 场 规 模 、 交 易 成 本 与 生 产 性 服 务 业 集 聚 [J]. 财 贸 经济,2013,(08):117-128.

[4]亚当·斯密.国富论[M].唐日松,译.北京:华夏出版社,2005.

[5]钱学锋,梁琦.分工与集聚的理论渊源[J].江苏社会科学,2007,(02):70-76.

[6]刘军辉,张古,安虎森.“ 双循环” 战略实施对中国区域经济格局的影响——基于斯密分工思想的分析[J].财经研究,2024,50(03):4-18.

作者简介:杨子萱(2000—),女,汉族。硕士,人,兰州财经大学2023级区域经济学硕士研究生,研究方向:城镇化与城市经济

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)