提炼基础模型,探究几何意义

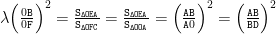

吴名汉

茂名市官山学校

1 试题呈现

(2025 年广东中考题)

定义:把某线段一分为二的点,当整体线段比大线段等于大线段比小线段时,则称此线段被分为中外比,这个点称为中外比点。

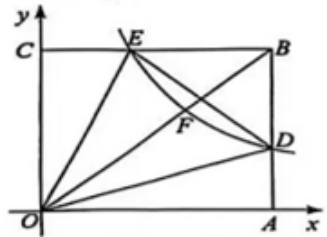

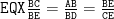

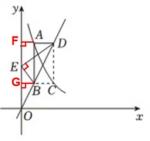

如图,动点 B 在第一象限,反比例函数  图象与矩形OABC 边 AB、BC 交于 D、E,与对角线 OB 交于 F。当 Δ 是等腰直角三角形时,探究D、E、F 是否为AB、BC、OB 的中外比点并证明。

图象与矩形OABC 边 AB、BC 交于 D、E,与对角线 OB 交于 F。当 Δ 是等腰直角三角形时,探究D、E、F 是否为AB、BC、OB 的中外比点并证明。

2 试题评价

在北师大版九年级上册数学课本中,“ 反比例函数” 章节的知识是本道题目的背景资料。在坚持教材的主体思想的前提下,该题摈弃了常规化命题模式的束缚,对常见题型进行变形与拓展延伸,能使考题本身具有一定的创新性。将“ 中外比点” 这个新概念引入到题目中去,并利用好等腰直角三角形这一条件来建立反比例函数与矩形之间的联系,形成由浅入深,由简单到复杂的动态、综合化的问题情境,既考查学生对于反比例函数概念的理解程度,又渗透了分类讨论思想,更加注重考查学生的分析归纳能力,对学生的数学素养有较高要求。

2.1 串联多类知识,考查综合素养

本题查看学生对于反比例函数 k 值几何意义、等腰直角三角形性质、全等和相似等基础知识点的掌握情况,选取 k 值的几何意义作为该题的核心支点,打破函数“ 数” 的抽象性和几何“ 形” 的直观性的边界限制,通过创设“ 中外比点” 的新定义背景,较为完整考查学生对知识的整合能力和综合应用能力;取材于广东数学中考第 23 题第(3)小题,以判断某一点是否是“ 中外比点” 为载体,既要求学生能快速接受新定义,又能将自身置于限定时间内,自主选择使用“ 数形互译” 的思维方法解决,达到完成函数几何推理的要求。此题突出考查初中阶段各部分知识的“ 跨板块融合” ,以此来检验学生的知识结构化及关联程度,体现出教师需要注重对学生所学知识网的构建及知识之间互相转化的能力。

2.2 强化思维推理,聚焦关键能力

本题紧扣初中数学核心素养,着重对学生直观想象、逻辑推理等能力开展考查,符合广东中考数学的命题趋势。解题时,需要学生融合反比例函数图象与图形的关系,利用辅助线构建函数与三角形的几何模型,通过分析点D、E、F 与线段的位置,将“ 中外比点” 定义转化为数学比例关系(如判断=等是否成立),是对“ 数形结合、构建模型、解决问题” 素养的延伸考查。在证明环节中,可依托反比例函数k 值几何意义,借三角形全等、图形相似性质,分类讨论并推导出线段比例。对比常规思路——设点坐标的解题方法,其会大幅度增加解题难度与计算量,而选择运用 k 值几何意义,能让解题思路更清晰、步骤更简洁,有助于学生在中考有限的时间内高效求解,足以凸显方法选择对解题效率的关键影响。

2.3 呼应题型梯度,体现命题新颖

前两问均为本题做铺垫,第(1)小问理解新定义的本质,第(2)小问实操

构建中外比点,第(3)小问在此基础上,融合函数与几何,看似复杂,但如果进行分类讨论,循序渐进,可以化难为简。教师在教学时,可引导学生从概念理解到实践应用,再到综合探究。可借本题引导学生从 k 值几何意义,拓展到函数与几何综合中的比例、平行等知识关联,推动教材内容、习题二次开发,拓展学生知识面。教学中,不仅要让学生掌握 k 值几何意义,更要挖掘其“ 工具属性” --如何用 k 值转化坐标与线段、如何用k 值关联不同几何图形(三角形、矩形、梯形等)。命题新颖,契合数学核心素养中“ 创新意识” 的培养要求,还有助于引导教师在“ 黄金分割比” 教学中落实学科核心素养,培养学生动态分析问题和把握整体关系的系统思维能力,激发学生思维想法。

3 解法探究

3.1 回顾本质概念,构建几何模型

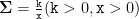

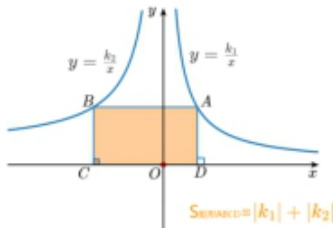

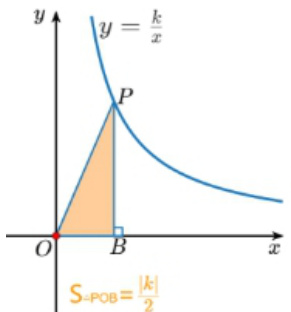

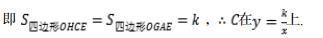

对于反比例函数  ,过双曲线上任一点 作 x 轴、y 轴垂线,所得矩形 面积为 ∣ab∣ 。因

,过双曲线上任一点 作 x 轴、y 轴垂线,所得矩形 面积为 ∣ab∣ 。因  ,即 ab=k ,故矩形面积恒为 (如图 1 所示)。可得规律:过反比例函数图象上一点作坐标轴的垂线所围成矩形(或与定点构造的平行四边形等同底等高图形 )的面积,恒等于 。若两段反比例函数所围成的矩形则为2 (如图1.1 所示)。

,即 ab=k ,故矩形面积恒为 (如图 1 所示)。可得规律:过反比例函数图象上一点作坐标轴的垂线所围成矩形(或与定点构造的平行四边形等同底等高图形 )的面积,恒等于 。若两段反比例函数所围成的矩形则为2 (如图1.1 所示)。

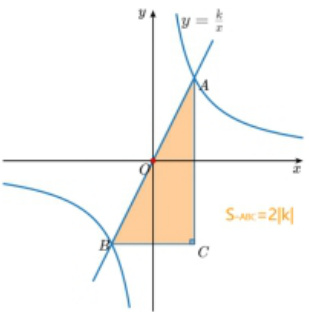

过一支双曲线上任意一点 ,与坐标轴或坐标轴上定点构造三角形,不管三角形的形状(直角或斜三角形)、定点位置如何变化,其面积恒为  (如图2 所示)。若两支双曲线上(如图2.2 所示),设 , ,则有 C(a,-b) ,所以 AC=2b , BC=2a , SΔABC=2 。

(如图2 所示)。若两支双曲线上(如图2.2 所示),设 , ,则有 C(a,-b) ,所以 AC=2b , BC=2a , SΔABC=2 。

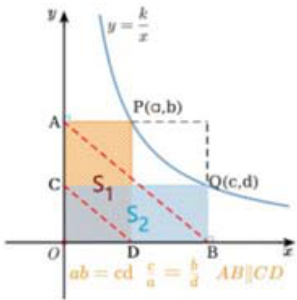

对 于 反 比 例 函 数  , 过 双 曲 线 上 任 两 点,则有 =cd=k,所以 。 结合九年级上册“ 图形的相似” 知识点,可得对应线段成比例,故有 AB∥ CD| PQ 。(如图 3、图3.1 所示)

, 过 双 曲 线 上 任 两 点,则有 =cd=k,所以 。 结合九年级上册“ 图形的相似” 知识点,可得对应线段成比例,故有 AB∥ CD| PQ 。(如图 3、图3.1 所示)

以上结论突出了反比例函数中 k 值的几何意义,并能直观的给学生以启示:从函数的角度来学习性质知识,并将数形结合起来学习与运用,更能体现出 k 值对这两个方面的核心作用。

上面的推理过程就是“ 数形结合” 思想在学习反比例函数中的代表范例,有着重要的教学价值,在课堂教学中,教师应指导学生亲手画出函数图象、几何图形,并循序渐进地建构起反比例函数与图形面积之间的联系桥梁,使原来虚无缥缈的函数性质概念变成了学生可以观察并度量的具体化图景,通过构建模型可以为学生搭建从反比例函数 k 值的几何意义的“ 抽象理解” 到“ 直观把握” 的重要基础,从而帮助学生逐步实现对数学本质的把握。

图 1

图 1.1

图 2

图 2. 1

图 3

图 3. 1

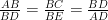

3.2 当 ∠DOE=90∘ , OD= OE时

当 ∠EOD=90∘ ,则点 E、D 分别位于 y 轴、 x 轴与反比例函数不符,因此这种情况不存在。

3.3 当 ∠ODE=90∘ , OD= DE时

连接 ,易证 Δ0AD≅Δ (AAS),进而有  ,AD=BE 。由

,AD=BE 。由  值几何意义可得

值几何意义可得  ,利用相似的性质,故

,利用相似的性质,故 ,D、E 为中外比点。作 ⊥0A ,由 k 值几何意义可知道,所以

,D、E 为中外比点。作 ⊥0A ,由 k 值几何意义可知道,所以  所以

所以 ,F 为中外比点。

,F 为中外比点。

3.4 当 ∠OED=90∘ , OE= ED时

连接 ,易证 ΔocE≅Δ (AAS),进而有 =0A , CE=BD ,0C=BE=AB

由 值几何意义可得 ,利用相似的性质,故  E、D 为中外比点。作 FG⊥0A ,由 k 值几何意义可知道 SΔ0EG=SΔ0EC ,所以

E、D 为中外比点。作 FG⊥0A ,由 k 值几何意义可知道 SΔ0EG=SΔ0EC ,所以 ,所以

,所以  ,F 为中外比点。

,F 为中外比点。

综上所述,D、E、F 分别为AB、BC、OB的中外比点。

4 教学建议

4.1 注重对概念的深化理解

在初中数学教学范畴内,反比例函数 k 值几何意义是打通函数与几何知识板块的关键枢纽。借助“ 数式推导 + 图形变换” 的通用教学方法,让学生掌握从单一到复杂的迁移能力,实现“ 教会一题,掌握一法,贯通一类” 。

具体教学时,教师可创设如下情境:以坐标设元为基础方法,在平面直角坐标系画出  图象,任取一点图象上一点 ,过点P 分别作

图象,任取一点图象上一点 ,过点P 分别作  轴、 y 轴垂线,构造出矩形。然后引导学生由矩形面积 ,结合

轴、 y 轴垂线,构造出矩形。然后引导学生由矩形面积 ,结合  推出矩形面积为 ;再连接 ,探究 Δ 面积与 的关系。

推出矩形面积为 ;再连接 ,探究 Δ 面积与 的关系。

再者,在直观地动手操作的基础上,通过逻辑的推理能真正理解 k 值起到了纽带的作用,由函数联想到几何图形特征,培养良好的数形结合思维,为以后解决函数与几何综合题目打下基础;课堂中采用“ 变式拓展”的教学策略:将点放在不同的反比例函数图象上,引导学生在不断变化的情景中体会到“ 面积恒等” 的规律性,不仅有利于学生更好地掌握重点知识,还有利于学生学会举一反三,触类旁通。

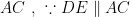

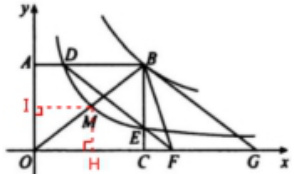

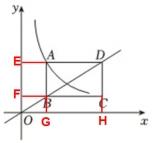

如图,点 B 是反比例函数  图象上一点,过点 B 分别向坐标轴作垂线,垂足为 A,C.反比例函数

图象上一点,过点 B 分别向坐标轴作垂线,垂足为 A,C.反比例函数  的图象经过 OB 的中点M, 与 AB,BC 分别相交于点 D,E.连接 DE 并延长交

的图象经过 OB 的中点M, 与 AB,BC 分别相交于点 D,E.连接 DE 并延长交  轴于点 F, 点 G 与点O 关于点 C 对称,连接 BF,BG.

轴于点 F, 点 G 与点O 关于点 C 对称,连接 BF,BG.

(1)填空: k=Ψ ,

(2)求 Δ 的面积;

(3)求证:四边形 BDFG 为平行四边形.

简解:(1) 过 M 作 、 MI 垂直  轴, M 为 中点

轴, M 为 中点

k=2

k=2

(2) 连接 OD,SΔDBE=SΔDBO=SΔABO-SΔADO=4-1=3

(3) 证明:连接

:DFIAC,∵ AB=OC=CG ,

四边形 为平行四边形,

又

∴ 四边形 为平行四边形

总结:观察这道题目的要求和图形,可发现这题用 k 值的几何意义能够迅速解答,既深化了学生对反比例函数 k 值的几何意义的理解,又有助于提高学生思维能力和解题速度。

4.2 注重探究过程的引导

讲解试题的时候,教师可以采用分步拆解的方法,让学生一步步拨开复杂的探究题的迷雾。以本文的中考真题为例,可先让学生弄明白反比例函数图象与三角形形成面积的关系,再围绕着等腰直角三角形可能存在的几种情况进行分类讨论,再分别验证D、E、F 三点是否符合题干中对于“ 中外比点” 的定义;这样的解题方式很有趣味性,在这个探讨的过程中,教师适当地使用几何画板绘制实时动图,把函数图象和等腰直角三角形变“ 中外比点” ,把抽象的思维具体化、形象化,把思维的过程用最清晰最易懂的形式向学生展示出来。

教学中教师可照着“ 情境设计、活动探知、问题探讨、总结拓展” 的思路,结合生活里的反比例例子(比如速度和时间的关系)及对应图象,提出“ 反比例函数图象上的点和坐标轴围成图形的面积有没有规律” 这类问题,激发学生探究兴趣和好奇心理,让课堂氛围更鲜活有趣。

4.3 变式拓展

追求优质的教学需要借基本图形拓展,培养学生创新思维与综合应用能力。围绕 k 值的几何意义以及教材习题,教师可以设计多元变式:关联几何图形、二次函数等知识,引导学生迁移解题方法,在全新情境里灵活应用;融入“ 点 P 运动(动点)” 情境,让学生体会 k 值几何意义在动态问题等问题中的应用逻辑,逐步提升函数与几何综合思维,强化学生的知识应变与迁移能力,助力学生突破“ 学一题,仅会一题” 的局限,实现思维进阶。

【问题背景】

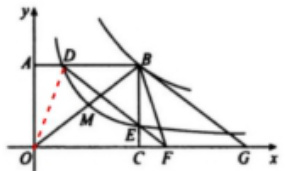

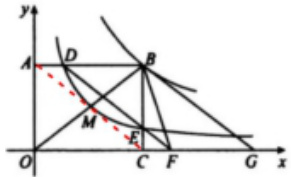

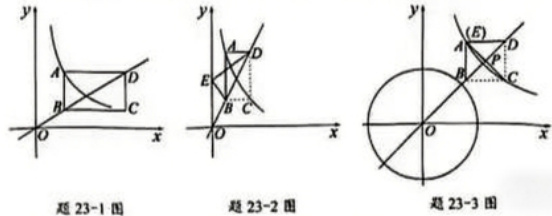

如题23-1 图,在平面直角坐标系中,点B,D 是直线 ε=ax(a>0) 上第一象限内的两个动点 OD>0B) ,以线段 BD 为对角线作矩形 ABCD,轴、反比例函数  的图象经过点A.

的图象经过点A.

【构建联系】

(1)求证:函数  的图象必经过点C.(2)如题 23-2 图,把矩形 ABCD 沿 BD 折叠,点 C 的对应点为 E,当点 E 落在 y 轴上,且点B 的坐标为 时,求 k 的值.

的图象必经过点C.(2)如题 23-2 图,把矩形 ABCD 沿 BD 折叠,点 C 的对应点为 E,当点 E 落在 y 轴上,且点B 的坐标为 时,求 k 的值.

【深入探究】

(3)如题 23-3 图,把矩形 ABCD 沿 BD 折叠,点 C 的对应点为 E,当点E,A 重合时,连接AC 交BD 于点P.以点O 为圆心,AC 长为半径作 ⨀ .若  ,当 ⨀ 与 Δ 的边有交点时,求 k 的取值范围.

,当 ⨀ 与 Δ 的边有交点时,求 k 的取值范围.

简解:(1)设 (m,n) , D(c,d)

∵B,D在y α=ax 上

: nc=md

(2)∵B(1,2)

: GB=FA=1

设 ⋅BC=c ,则 CD=2c ,

∴EB=BC=c,ED=DC=2c

∵Rt△DFE~Rt△EGB

GB=1 ,则F E=2 CD=2c ,则 EG=2c-2 ∇⋅FD=1+c=2EG=2(2c-2) ,则

GB=1 ,则F E=2 CD=2c ,则 EG=2c-2 ∇⋅FD=1+c=2EG=2(2c-2) ,则

(3) ① 在圆上.设 BC=2a ,则

,

,  ,有

,有

∴a=1

: C(4,2)k=4×2=8

②A 、 在圆上.

设 BC=2a ,则

,

,

:

综上所述, 的取值范围为 6≤k≤8.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)