小学数学教学中学生逻辑思维能力培养的策略研究

马金富

四川省凉山州美姑县拉马镇洛莫依达小学校 616454

引言

数学,从其本质而言,是一门研究数量关系和空间形式的科学,其诞生与发展自始至终都伴随着严密的逻辑推导与抽象概括。因此,数学教育天然地肩负着培养学生逻辑思维能力的重任。小学阶段是学生思维发展的关键期,其思维方式正从具体形象思维逐步向抽象逻辑思维过渡。在此阶段,通过数学教学有意识、有计划地对其进行逻辑思维训练,不仅能够帮助他们更好地掌握数学知识本身,更能为其今后学习其他学科、乃至解决日常生活和工作中面临的复杂问题奠定坚实的思维基础。

一、 创设启发性问题情境,激发逻辑思维动机

首先,问题情境应具有“ 挑战性” 与“ 可及性” 的统一。问题不能过于简单,否则无需思考;也不能过于复杂,否则会让学生望而却步。它应处于学生的“ 最近发展区” ,即通过一定的努力和思考可以解决。例如,在学习“ 三角形内角和” 时,并非直接告知结论,而是提出问题:“ 请你想办法验证或发现任意一个三角形的三个内角加起来是多少度?你有几种方法?” 这个问题开放而富有探究空间,学生可以通过量角器测量、剪纸拼角等多种方式进行实践和推理,整个过程充满了逻辑实证的色彩。

其次,问题情境应贴近生活,增强思维的现实意义。逻辑思维并非空中楼阁,它最终要应用于解决实际问题。教师应善于从学生的生活经验中挖掘素材,设计蕴含数学逻辑的现实问题。例如,在教授“ 优化” 问题时,可以创设“ 如何用最少的时间完成沏茶等一系列家务” 的情境;学习“ 比例” 时,可以设计“ 根据脚印长度推测身高” 的侦探游戏。这些情境将抽象的数学逻辑具象化,使学生明白思考的价值,从而更投入地进行逻辑分析与决策。

最后,问题情境应鼓励猜想与验证。大胆假设、小心求证是逻辑思维的重要环节。教师要营造安全、包容的课堂氛围,鼓励学生基于已有知识提出自己的猜想,并引导他们设计严谨的步骤去验证或推翻自己的猜想。即使猜想是错误的,其反思与修正的过程也是极佳的逻辑训练。

二、 构建结构化知识体系,搭建逻辑思维框架

首先,教师要注重“ 瞻前顾后” ,实现知识的同化与顺应。在教学新知识时,要主动引导学生回顾与之相关的旧知识,在新旧知识之间建立连接。例如,在学习“ 平行四边形面积” 时,必须与长方形的面积公式建立联系,通过割补、平移等逻辑推导,将未知转化为已知。这个过程本身就是一次完美的逻辑演绎,让学生深刻理解知识不是凭空产生的,而是有根有据、发展而来的。

其次,教师要善于运用“ 思维导图” 或“ 知识树” 等工具,帮助学生构建网络化知识结构。在一个单元或一个学期结束后,引导学生共同梳理知识点,厘清概念与概念、规则与规则之间的上下位关系、并列关系或因果关系。例如,学完整数四则运算后,可以绘制一张图,清晰展示加、减、乘、除四种运算之间的互逆关系与内在一致性。这种结构化梳理的过程,极大地锻炼了学生的分类、比较、归纳和概括等逻辑能力。

结构化教学的最高层次是帮助学生体会数学的“ 统一美” 。例如,无论是整数、小数还是分数的运算,其背后都遵循着相同的计数单位与运算律。这种对知识本质统一性的洞察,是逻辑思维达到较高水平的体现。

三、 强化数学语言表达训练,外化与精炼思维过程

首先,教师要示范并要求学生使用准确的数学术语。避免使用生活化、模糊化的语言替代数学概念。例如,不应说“ 把这个数搬过去” ,而应说“ 根据等式性质,方程两边同时加上(或减去)同一个数” 。术语的准确使用,强制学生进行精确的概念思维。

其次,要鼓励学生“ 说理” ,完整阐述思考过程。在回答问题,特别是解决问题时,不能只满足于给出正确答案,更要追问:“ 你是怎么想的?”“ 你第一步做了什么?为什么这么做?” “ 你的依据是什么?” 。“ 讲题”比“ 做题” 对逻辑思维的要求更高。可以让学生扮演“ 小老师” ,向同伴讲解解题思路,这个过程能有效地梳理和检验其思维的逻辑性。

最后,要注重书面表达的规范性。解题步骤的书写不仅是格式要求,更是逻辑思路的直观体现。每一步运算、每一个推理都应有理有据、条理分明。规范的书写习惯会倒逼形成规范的思考习惯。教师要通过板书示范和作业指导,培养学生严谨的书面表达能力。

四、 渗透基本数学思想方法,掌握逻辑思维工具

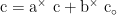

首先,渗透归纳与类比思想。归纳是从个别事例中概括出一般结论的思维方法,类比则是根据两个或两类对象有部分属性相同,从而推出它们的其他属性也相同的推理。在教学“ 乘法分配律” 时,教师可先给出多个具体的算式,如 (2+3)×4=2×4+3×4 , (5+6)×3=5×3+6×3 等,让学生计算并观察这些算式的特点,引导他们归纳出乘法分配律的一般形式(a+b)×  。在学习“ 分数的基本性质” 时,可类比“ 商不变的性质” ,让学生通过自主探究,发现分数的分子和分母同时乘或除以相同的数(0 除外),分数的大小不变。通过这样的归纳与类比,学生能够从具体的例子中抽象出一般性的规律,提高逻辑归纳和类比推理的能力。

。在学习“ 分数的基本性质” 时,可类比“ 商不变的性质” ,让学生通过自主探究,发现分数的分子和分母同时乘或除以相同的数(0 除外),分数的大小不变。通过这样的归纳与类比,学生能够从具体的例子中抽象出一般性的规律,提高逻辑归纳和类比推理的能力。

其次,渗透化归与转化思想。化归与转化思想是指将待解决的问题通过某种转化手段,归结为已解决或较易解决的问题。在教学“ 异分母分数加减法” 时,教师可引导学生将异分母分数通过通分转化为同分母分数,再进行加减法运算,将未知的问题转化为已知的问题。在推导“ 圆的面积公式” 时,把圆转化为近似的长方形来计算面积,让学生明白在面对复杂问题时,可以通过转化的方法,将其简单化、熟悉化,从而找到解决问题的途径,提升逻辑转化的能力。

最后,渗透符号化思想。符号化思想是用符号来表示数量关系和变化规律,它能简洁、准确地表达数学内容。在教学“ 用字母表示数” 时,教师可引导学生用字母来表示未知数、数量关系和运算定律等,如用a、b、c表示三个数,加法交换律可表示为 a+b=b+a 。通过符号化的表达,学生能够更清晰地理解数学概念和运算规则,提高逻辑抽象和表达的能力。

结语

总之,在小学数学教学中培养学生的逻辑思维能力,是一项系统工程,它贯穿于教学的目标设定、内容组织、过程实施与评价反馈的全过程。它要求教师转变观念,从“ 知识本位” 走向“ 思维本位” ,成为一名思维的激发者、引导者和锤炼者。通过创设启发性情境以点燃思维之火,构建结构化体系以搭建思维之架,强化语言表达以外化思维之径,渗透思想方法以授予思维之器,并辅以层次化训练以铺就思维之阶,我们方能真正将数学课堂变为发展学生逻辑思维的主阵地,为他们未来的理性精神和科学素养打下最坚实的基础。这不仅是数学教学的内在要求,更是时代赋予教育的神圣使命。

参考文献:

[1]何文君. 小学数学教学中学生逻辑思维能力的培养策略[J].数学学习与研究,2025,(22):70-73.

[2]王中金,赵福彬. 小学数学教学中学生逻辑思维能力培养策略[J].教师博览,2025,(21):96-98.

[3]马志俊. 新课程背景下小学数学教学中学生创新思维能力的培养策略[J].人生与伴侣,2025,(26):70-72.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)